Jacque Derrida, La Dissémination. (1972, 387)

La littérature numérique — comme objet et comme champ de recherche — bénéficie depuis plusieurs années maintenant d’une pleine reconnaissance institutionnelle : des travaux convaincants ont été menés afin d’établir ses principales caractéristiques (Bouchardon 2014 ; Carr 2011 ; Guilet 2013 ; Hayles 2007 , 2005 ; Landow 1997 , 1992 ; Audet et Brousseau 2011), les types de lecture qu’elle fait émerger (Aarseth 1997 , 1994 ; Gervais 2004), les nouvelles formes de textualité, la multimédialité ou l’hypermédialité, ainsi que les aspects de rupture, ou au contraire de continuité qu’impliquent le passage au numérique (Gefen, « La littérature contemporaine face au numérique », Bessard-Banquy 2012 ; Vitali-Rosati 2015). C’est d’ailleurs à cette hypothèse privilégiant la continuité que nous souhaitons nous rallier afin d’aborder une question qui, selon nous, n’a pas encore été suffisamment soulevée : si la tradition littéraire est en effet régulièrement convoquée pour éclairer les pratiques d’écriture numériques (parfois bien vite taxées de « révolutionnaires »), que peut nous dire à l’inverse la culture numérique du statut ontologique de la littérature en général ?

Affranchissons-nous d’une équivoque : nous ne fondons en rien nos réflexions sur une quelconque technophilie, mais nous nous inspirons d’une longue histoire des rapports entre la pensée et ses supports graphiques. À l’orée de La Dissémination, ouvrage paru en 1972 — presque l’Antiquité si l’on considère les ruptures intellectuelles intervenues depuis —, Jacques Derrida écrivait : « si la forme du livre est désormais soumise, comme l’on sait, à une turbulence générale, si elle paraît moins naturelle, et son histoire moins transparente que jamais, si l’on ne peut y toucher sans toucher à tout, elle ne saurait plus régler — ici par exemple — tels procès d’écriture qui, à l’interroger pratiquement, doivent aussi la démonter » (Derrida 1972, 9). De ce texte somptueux nous ne retenons ici que ses éléments les plus prosaïques, mais qui justifient que nous revenions, près d’un demi-siècle plus tard, sur des questions voisines. Au moment de déployer ses réflexions sur la déconstruction, qui allaient faire le tour du monde, Derrida s’interroge sur la nécessité de conserver les appellations anciennes dans des contextes nouveaux. Doit-on encore nommer « discours philosophique » le retour déconstructif sur son histoire ? « Livre » ce qui inquiète sa forme ? Derrida répond fermement : nous devons déployer une « double science » et ressaisir simultanément les intentions qui présidèrent aux institutionnalisations anciennes et exprimer celles par lesquelles nous nous inscrivons dans une position différant des leurs. Il est démontré, dit-il, que les positions d’avant-garde ne se greffent pas sur les systèmes dont ils se déprennent : « S’en tenir, pour aller plus loin, être plus radical ou plus audacieux, à une position neutralisante à l’égard des oppositions classiques, ce serait laisser libre cours aux forces qui dominent effectivement le champ. Ce serait, faute de s’emparer des moyens d’y intervenir, confirmer l’équilibre établi » (Derrida 1972, 12). Renversement et intervention seront donc les maîtres mots de la déconstruction derridienne, ce qui implique, écrit-il un peu plus loin, que

la dissémination déplace toute une onto-spéléologie, autre nom de la mimétologie : non pas la mimesis, énigme d’une puissance redoutable, mais une interprétation de la mimesis qui méconnaît la logique du double et de tout ce qui fut nommé ailleurs supplément d’origine, répétition indérivable, duplicité sans veille, etc. Question de la dissémination : que “se passe-t-il”, selon quel temps, quel espace, quelle structure qu’advient-il de l’“événement” quand “j’écris” “je place à côté de moi un encrier ouvert…” (Derrida 1972, 53‑55).

Il s’agit, avec le mot onto-spéléologie, de saisir à même les textes les reflets, échos, réfractions, reprises, décalages ou transferts, appropriations ou questionnements, significations intertextuelles qui, créant les (rares) lecteurs prenant à leur compte cette dissémination, frayent des chemins d’invention pour une culture avertie de ses expressions constituantes. En ce hors livre, Derrida démultiplie ainsi les références et citations : Hegel, Mallarmé, Lautréamont, Claudel, Novalis… et anticipe le terme du volume : « Il n’y a rien avant le texte, il n’y a pas de prétexte qui ne soit déjà un texte. Aussi, à l’instant où s’entame la surface d’assistance, où s’ouvre l’ouverture et se présente la présentation, une scène était » (Derrida 1972, 397). À notre tour de relayer ce procès.

En cette période marquée par tant de mutations technologiques et culturelles, nous sommes convaincus que les pratiques numériques constituent une occasion de mieux comprendre le fait littéraire. Nous ne considérerons pas le numérique comme un vecteur de changements majeurs, mais comme un révélateur faisant apparaître de manière plus explicite que jamais des aspects ontologiques qui, en tant que tels, ont une valeur atemporelle. En d’autres termes, notre approche correspond à ce que Maurizio Ferraris a qualifié d’« ontologie de l’actualité » : toute actualité ne produit pas nécessairement des changements ontologiques, mais elle nous permet de mieux reconnaître et de mieux observer des caractéristiques du monde qui ont toujours existé1. Le fait numérique nous donne ainsi l’occasion de réinvestir une problématique qui parcourt l’ensemble de la réflexion sur le statut de la littérature depuis Platon et Aristote : celle du rapport entre littérature et réalité.

Évidemment, il s’agit là d’une thématique très large (un écueil, diront certains) qui s’est vue déclinée à plusieurs reprises dans l’histoire de la pensée, depuis le paradigme platonicien puis aristotélicien de la mimésis jusqu’au débat sur le rapport entre réalité et imaginaire — ou encore aux analyses derridiennes sur le rapport entre littérature et vérité (Derrida 1972). L’un des thèmes récurrents de ce débat consiste dans l’opposition entre imitant et imité, deux pôles auxquels l’on associe une valeur distincte — l’imitant étant généralement conçu comme « moins réel » que l’imité2. Ce débat s’incarne tout autant dans une autre polarité qui occupera ici notre attention : celle qui oppose l’imaginaire au réel. Ce couple notionnel ne vient pas isolément : il s’accompagne de toute une série d’oppositions qui reposent le même problème ontologique : celle entre être et non-être, entre symbolique et non symbolique, entre discursif et non discursif. L’imaginaire s’oppose au réel comme l’espace discursif s’oppose à un espace non discursif, comme l’imitant s’oppose à l’imité, comme le symbolique s’oppose au non-symbolique. Sans prétendre le moins du monde à établir une cartographie de ces oppositions, ni à analyser leurs spécificités, ni même à préciser leur évolution dans l’histoire de la pensée, nous nous contenterons de suspendre leur évidence apparente en présentant la façon dont elles sont abordées par deux des auteurs parmi les plus « représentatifs » — terme provenant lui-même de cette histoire intellectuelle —, Jean-Paul Sartre et Jacques Derrida. À partir de là, l’on peut penser l’imaginaire comme un non-être — c’est ce que Sartre défend notamment dans L’Imaginaire (Sartre 1940). Cet article cherchera à se démarquer de ce rapport d’opposition : en effet, il nous semble que le numérique induit une superposition entre les deux termes (imaginaire et réel) susceptible de fragiliser notablement cette opposition supposée. Loin de « brouiller » les frontières entre imaginaire et réel, de perdre le lecteur afin que celui-ci ne sache plus de quel côté ontologique il se trouve, comme certains critiques l’ont analysé (Lavocat 2016) nous tenterons plutôt ici de mettre en scène le champ de présence, ou de coextension, permettant la délimitation de cette traditionnelle opposition. Nous nous interrogerons aussi pour savoir si une structure ontologique nouvelle apparaîtrait, dans laquelle cette opposition ne serait plus signifiante. Par exemple, de nombreux projets littéraires s’appuyant sur les logiciels de cartographie contemporains — Google Maps, Google Street View, Google Earth, etc. — nous invitent à dépasser cette opposition entre imaginaire et réel. Ces logiciels, grâce auxquels nous sommes littéralement immergés dans la carte, sont en effet prétextes à une toute nouvelle forme de flânerie, désormais conjuguée à la navigation en ligne. Notre démonstration analysera notamment le projet Laisse venir d’Anne Savelli et Pierre Ménard qui, de Paris à Marseille, nous livrent un double récit de voyage dans la tradition de Julio Cortázar et Claire Dunlop (Dunlop, Cortázar, et Guille-Bataillon 1983).

Penser la fiction : Sartre et Derrida

Sartre est mobile et conscient de son projet : dans La Transcendance de l’Ego et La Nausée, ses premières publications, il tue l’opposition réel/imaginaire. Ces textes, ainsi que le livre qui paraît en 1940, L’Imaginaire, sont conçus par un écrivain à peine trentenaire. En 1947, publiant Qu’est-ce que la littérature ?, puis dans les années 1970, avec L’Idiot de la famille, il poursuit ce projet et cite encore L’Imaginaire. Pour sa part, Derrida parvient à une thèse radicale et lumineuse : pour finir, l’opposition rhétorique entre le réel et l’imaginaire proviendrait simplement de l’activité critique ; elle serait un artefact du fait de langue « philosophie ».

L’imaginaire sartrien et la forme littéraire

Il a suffi à Sartre de donner à certains de ses premiers textes un tour didactique en les inscrivant dans la tradition des traités philosophiques pour que sa pensée soit assimilée aux dualismes dont toute sa démarche effectue la critique. C’est dire à quel point certaines oppositions sont enracinées dans les traditions académiques : leur mention doxographique suffit pour épingler ces représentations au costume de qui les étudie — fût-ce en les critiquant. Certes, une lecture superficielle de L’Imaginaire permet de lui attribuer ces lieux communs. N’insiste-t-il pas sur l’essentielle pauvreté de l’image à l’opposé de la plénitude perceptive ? L’ouvrage n’est-il pas rempli de descriptions selon lesquelles Sartre indique que si je cherche Pierre dans le café où il ne se trouve pas, son absence manifeste fait basculer dans un quasi-néant l’ensemble du décor et les consommateurs présents, mes visées à vide attendant désespérément leur remplissement par la perception soudaine de Pierre, dont la silhouette familière est peut-être masquée par une colonne un peu massive… ? Notre regard est une « visée de réalité » quand nous essayons ainsi de percevoir une silhouette familière sur l’arrière-fond des meubles ou des visages inconnus et nous ne serons satisfaits d’aucune esquisse « en imagination ». Jeter un regard circulaire, faire un tour d’horizon, c’est déréaliser ce qui se donne à moi en fonction d’une anticipation à laquelle il manque un corrélat. De là une double irréalité : en l’absence de Pierre, le café tout entier me paraît vide, je l’irréalise, il devient purement virtuel, pur réceptacle de mon attente déçue. N’est-ce pas là une manière radicale d’opposer le réel à l’imaginaire ? Comment comprendre autrement que seul le remplissement de mes visées par l’arrivée de Pierre pourrait faire cesser cette quasi-disparition perceptive du café et des consommateurs ? L’approche sartrienne insiste sur le caractère irréalisant de l’imaginaire. Il ne peut produire que du non-être. Si l’imaginaire nie le réel et s’y oppose, ne peut-on inscrire cette approche — en forçant un peu la pensée de Sartre — dans la continuité de la tradition platonicienne, qui interprète l’imaginaire en tant que mimésis ? Platon souligne dans le livre X de la République que l’imitation du réel est du côté du non-être — elle est toujours dérivée et seule une hypothétique relation à l’être lui donnerait sens ; le va-et-vient du regard sartrien dans le café n’a-t-il pas cette même structure ? L’image n’est-elle pas toujours dégradée chez Sartre ? Pour l’heure, nous pouvons le croire et penser que la littérature est moins substantielle que le réel, qu’elle se trouve plus bas dans la hiérarchie ontologique — sans nous soucier de savoir si elle est conçue comme non-être ou comme mimesis.

Cependant, cette schématisation ne fonctionne pas. En effet, les oppositions mises en lumière par Sartre se situent dans un cadre unifié, celui par lequel nos visées se rapportent toutes à une forme de réalité, à un corrélat noématique pour parler comme les phénoménologues. Ainsi, l’objet de nos visées est atteint « en chair et en os » si elles rencontrent un remplissement perceptif, ou bien « en image » si ce corrélat est rencontré en rêve, en souvenir, en inspectant le café, en voyant un film… Caractéristique de l’imaginaire, cette irréalisation « manque » de ce qui fait la réalité du réel : Husserl a exposé que la marque de ce dernier tient à ce que nous ne pouvons pas le manipuler à notre gré. Nous ne percevons pas ce qui se trouve de l’autre côté du mur, même si nous imaginons une action qui s’y déroule. Les limites de nos perceptions sont paradoxalement leur certificat de réalité. A contrario, le fait que nous pouvons modifier à notre gré certaines représentations atteste formellement leur irréalité. Mais il n’y a pas de coupure ontologique : le monde lui-même nous indique si nous percevons ou si nous imaginons. On peut certes parler de mimésis : l’imaginaire mimétique décrira l’écart entre nos représentations d’être non réels et l’attestation « en chair et en os » de nos vécus de perception. Sartre, dans son premier essai philosophique, La Transcendance de l’ego, a posé3 l’unité du plan de réalité, doté de contingence et dont la conscience fait partie. Contredisant toute « métaphysique des arrières-mondes » (Nietzsche) et du dédoublement ontologique, cela contraint Sartre à élaborer une ontologie phénoménologique — esquissée dès la « conclusion » de L’Imaginaire, qui ouvre sur le programme de L’Être et le néant (1943). Sartre expose que le monde est toujours stylisé par un regard situé, ce qui nous renvoie à une narrativité originelle, déjà nommée « situation » dans La Transcendance de l’Ego, et qui nous montre que nos représentations sont pénétrées par le monde et les autres. Cela indique la transcendance non de l’Ego, mais de notre être-au-monde : nous avons à nous faire être à partir de notre la situation. Dès lors, soit nos actes sont quasiment déterminés à partir du monde, et nous sommes le jouet mécanique de circonstances qui seront à notre avantage ou à notre détriment, soit le monde accueille et borne nos possibles sur ce qui devient notre chemin de liberté. Mais n’anticipons pas sur l’ontologie sartrienne.

L’Imaginaire indique que nous pouvons à loisir opérer toutes sortes de variations de nos visées « en image » pour nous figurer un centaure (Derrida 1972, 39),lesquelles seraient inconcevables en face d’un homard bien réel. Si nos visées imaginaires sont libres, et si nous sommes capables de « remplir » un signe par une visée imageante, c’est que nous imaginons à partir de notre situation d’existence : nous ne pouvons imaginer Pierre absent que parce que nous le connaissons réellement — ce qui distingue d’ailleurs nos souvenirs (de perception) de nos imaginations. L’imaginaire néantise ainsi le monde : « la conscience imageante de Pierre à Berlin (qu’est-ce qu’il fait en ce moment ? J’imagine qu’il se promène sur le Kurfürstendamm, etc.) […] est beaucoup plus proche de celle du centaure (dont j’affirme l’entière inexistence) que du souvenir de Pierre tel qu’il était le jour de son départ. Ce qu’il y a de commun entre Pierre en image et le centaure en image, c’est qu’ils sont deux aspects du Néant » (Derrida 1972, 231).

Nous produisons nous-mêmes les associations qui nous font reconnaître un personnage dans une caricature ou dans un nuage. L’imaginaire envahit le réel et le constitue pour une bonne part, mais aucune opposition binaire n’est fidèle au propos de Sartre, qui écrit : « Je perçois toujours plus et autrement que je ne vois » (Derrida 1972, 156). Nos imaginaires combinent divers fragments de visées associés à des perceptions passées, nos images mentales les schématisent et les combinent à loisir, même lorsque nous avons les yeux fermés, mais sans égaler nos perceptions, qui sont inépuisables, ni fusionner avec elles. Nos visées à vide de la tasse ne comportent pas le reflet de sa faïence, sa matière lisse au toucher, le son qui se fait entendre si nous la posons sur une soucoupe ; le réel est riche de multiples associations dont nos images ne retiennent qu’une partie. Cette pauvreté relative les distinguent d’une perception en original. Dès lors, la « Vie imaginaire » (4e partie) étudie les processus « magiques » par lesquels nous tentons de nous illusionner et d’incarner mythiquement les images en un « comme si » de réalité, alors qu’elles sont marquées par « un absentéisme du temps comme de l’espace » (Derrida 1972, 169). Notre vie imaginaire oscille entre une fantasmagorie et une mimétique : nous tentons imaginairement de nous remettre dans un état émotionnel que nous avons vécu il y a peu, mais n’y parvenons plus, et ainsi de suite. En conclusion, Sartre récuse l’opposition intellectualiste entre une conscience tournée vers l’imaginaire et une autre qui serait immergée dans le réel (Derrida 1972, 228). Il montre que la distinction entre réel et imaginaire s’opère sur les modalités de corrélation. Dans la perception, le « réel » fait lui-même obstacle à nos visées : une porte fermée ne nous permet pas de voir au-delà d’elle — tandis qu’en imagination, nous pouvons la franchir sans qu’aucun corrélat vienne nous bloquer (Derrida 1972, 230‑32). Ainsi notre impossibilité à « percevoir au-delà » caractérise une perception — Sartre prend l’exemple du dessin d’un tapis dont nous percevons la disparition réelle sous un meuble —, tandis qu’une image mentale est labile. Pour imaginer, « la conscience doit pouvoir former et poser des objets affectés d’un certain caractère de néant par rapport à la totalité du réel » (Derrida 1972, 232). Autrement dit, le monde se donnant à nous comme présent sans distance, « il faut », pour imaginer, « [que la conscience] puisse tirer d’elle-même une position de recul par rapport au monde. En un mot, il faut qu’elle soit libre » (Derrida 1972, 234) et puisse néantiser le monde donné, le mettre entre parenthèses4. La néantisation se donne sur fond de monde, les deux termes sont indissociables. Simplement, sans le recul imageant, nous ne prendrions pas conscience du monde comme d’un tout que nous pouvons mettre en suspens. Si nous en avons fait l’objet d’un récit, d’un scénario, ses éléments ne s’insèrent dans le monde que si nous les matérialisons : nous parlerons alors de l’imagination (ou de l’imaginaire) d’un cinéaste ou d’un écrivain, à partir de ses œuvres, lesquelles provoquent des états perceptifs et stimulent nos rêveries.

Sartre commence sa carrière littéraire en faisant de La Nausée l’épopée de la fin de l’illusion littéraire, une manifeste de la déconstruction :

Je commence à croire qu’on ne peut jamais rien prouver. Ce sont des hypothèses honnêtes qui rendent compte des faits : mais je sens si bien qu’elles viennent de moi, qu’elles sont tout simplement une manière d’unifier mes connaissances. Pas une lueur ne vient du côté de Rollebon. Lents, paresseux, maussades, les faits s’accommodent à la rigueur de l’ordre que je veux leur donner mais il leur reste extérieur. J’ai l’impression de faire un travail de pure imagination. Encore suis-je bien sûr que des personnages de roman auraient l’air plus vrais, seraient, en tout cas, plus plaisants (Sartre 2008, 30)

Les aventures sont dans les livres. Et naturellement tout ce qu’on raconte dans les livres peut arriver pour de vrai, mais pas de la même manière. C’est à cette manière d’arriver que je tenais si fort. Il aurait fallu que les commencements fussent de vrais commencements. Hélas… […] Quelque chose commence pour finir […] l’aventure est finie, le temps reprend sa molesse quotidienne. Je me retourne ; derrière moi cette belle forme mélodique s’enfonce tout entière dans le passé (Sartre 2008, 61).

Sartre fait de ce roman, sa grande œuvre de jeunesse qui paraît quand il a 33 ans, une critique radicale de la mimésis : le vécu psychique stylisé ne ressemble en rien aux événements tels qu’ils se réalisent séquentiellement. Leur contingence effective est à rebours de la narrativité subjective. Sartre situe son thème au cœur de toute la tradition littéraire dont il vient démentir les codes les plus représentatifs. Si Don Quichotte est bien victime des illusions narratives, Cervantès ne ruine pourtant pas la possibilité du récit. C’est ce que fait Sartre au début de son œuvre ; La Nausée est véritablement un antiroman : « Ce qui reste de réel en moi c’est l’existence qui se sent exister » (Sartre 2008, 239).

« Pour que l’événement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu’on se mette à le raconter. C’est ce qui dupe les gens : un homme, c’est toujours un conteur d’histoires, il vit entouré de ses histoires et des histoires d’autrui […] Mais il faut choisir — vivre ou raconter. Par exemple… […] Quand on vit, il n’arrive rien, les décors changent, les gens entrent et sortent, voilà tout. Il n’y a jamais de commencement » (Sartre 2008, 64). Sartre considérera, dix ans plus tard, que l’auteur et le lecteur passent un pacte centré sur un partage de ces formes imaginaires qui créent un lien libre entre eux et renforcent leur exigence réciproque : « Dans la joie esthétique, la conscience positionnelle est conscience imageante du monde dans sa totalité comme être et devoir être à la fois, à la fois comme totalement nôtre et totalement étranger, et d’autant plus nôtre qu’il est plus étranger » (Sartre 1947, 67). Le lecteur est prié d’accorder une valeur aux propositions de l’écrivain, y compris celles qui déçoivent ses attentes spontanées et le pousse à faire face à toutes sortes d’avanies, comme le font Kafka ou Flaubert. Le cas du poète, comme Jean Genet, est plus net encore : « l’émotion est devenue chose, elle a maintenant l’opacité des choses ; elle est brouillée par les propriétés ambigües des vocables où on l’a enfermée » (Sartre 1947, 24).

La distinction faite par Sartre entre les visées de la prose et celles de la poésie, conférant à cette dernière le privilège de rechercher un sens pur, peut remonter à Mallarmé, qui oppose nettement l’usage profane de la langue à ses possibilités poétiques :

À quoi bon la merveille de transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire selon le jeu de la parole cependant, si ce n’est pour qu’en émane, sans la gêne d’un proche ou concret rappel, la notion pure ?

Je dis : une fleur ! et, hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée rieuse ou altière, l’absente de tous bouquets.

Au contraire d’une fonction de numéraire facile et représentatif, comme le traite d’abord la foule, le parler qui est, après tout, rêve et chant, retrouve chez le poëte, par nécessité constitutive d’un art consacré aux fictions, sa virtualité (Mallarmé, s. d.).

La présentation sartrienne de l’imaginaire s’établit donc en opposition à toute schématisation scolaire opposant le réel à l’imaginaire comme l’on opposerait, selon une conception dépassée du psychisme, une intériorité à une extériorité, un monde intérieur à un monde extérieur. S’opposant, en bon lecteur de Nietzsche, à tout platonisme, il ne fait nullement de nos meilleures pensées le fruit d’une méditation intime, mais bien celui d’un travail d’écriture, de composition et de questionnement. Son issue créative exprime nos prises de conscience ou nos évitements — Sartre examinera en particulier Flaubert sous cet angle — et relève du roman comme de la poésie ou de tout autre genre, qui disent notre être-au-monde et les difficultés que nous vivons. L’approche phénoménologique sartrienne permet un entrelacs entre intérieur et extérieur, entre conscience et monde.

L’invention littéraire et l’indéfectible platonisme de la critique selon Derrida

Jacques Derrida s’empare dès ses premiers textes des questions relatives à la production des significations philosophiques ou littéraires. Qu’il s’agisse de Husserl ou de Rousseau, il s’interroge sur ce qui trouble l’hypothétique transparence à soi, qui fit les grandes heures de l’idéalisme moderne : Galilée ou Descartes s’efforcèrent en effet d’isoler ce qui relève de notre rationalité calculatrice de toute contamination passionnelle ou de représentations opaques à elles-mêmes. Si ce mouvement accompagnait le développement d’une science mathématique et le perfectionnement des techniques, il en résulta également une mise à l’écart de la complexité propre de l’esprit humain et de ses capacités créatives. Seules quelques personnalités d’exception parvinrent à décrire nos mouvements intimes — pensons à Montaigne ou à Pascal — mais sans disposer d’un cadre théorique leur permettant d’aller au-delà d’une présentation subjective. Si quelques auteurs esquissèrent de telles théorisations au dix-huitième siècle, Diderot par exemple, cette question fut prise en charge pour elle-même fort tardivement. Et, bien évidemment, les pathologies de la pensée furent au centre de ces interrogations, qui excèdent de beaucoup notre propos. L’imagination malade, les perversions et l’incapacité humaine à diriger continûment son existence donnèrent lieu à toutes sortes de catégorisations, dont une partie finit par pénétrer le domaine de la critique littéraire. La relation du Docteur Blanche avec Gérard de Nerval fut l’une des premières à produire divers commentaires concernant l’imaginaire littéraire. Le romantisme marqua une rupture culturelle essentielle : de Hölderlin à Artaud, d’exceptionnelles personnalités littéraires écrivirent des textes essentiels plaçant les pouvoirs de l’imaginaire au cœur de la culture. Du surréalisme aux effets spéciaux du cinéma actuel et aux jeux vidéo, cet imaginaire recomposa tous les modèles culturels, et la popularité actuelle de peintres comme Van Gogh ou Magritte, aussi opposés soient-ils, indique que l’expressivité et l’invention sont le foyer de notre univers mental. Les connotations et les écarts à la règle disent le caractère ludique, fantaisiste, ou au contraire obsessionnel et singulier de la création. Si nous y ajoutons l’exceptionnel patrimoine cinématographique du vingtième siècle ou les créations littéraires combinatoires, comme celles de Raymond Queneau ou de Georges Perec par exemple, nous comprenons que le développement d’une littérature numérique se situe dans le droit fil d’une très profonde transformation anthropologique qui s’est progressivement imposée en à peine plus de deux cents ans, et dont nous sommes les continuateurs5.

Le travail de Jacques Derrida met en évidence, dans l’entrelacs des textes fondateurs de notre culture, l’importance de ce qu’ordinairement nous n’y voyons pas et qui pourtant conspire à former ce que nous tenons pour des certitudes ininterrogeables. Il approfondit la question de l’oeuvre. La Dissémination, l’un des textes les plus importants de Derrida, porte très précisément sur cette question du sens de la création en fonction des modèles où elle s’inscrit où dont elle se déprend : « Platon, loin de lier la destinée de la poésie et de l’art en général à la structure de la mimesis disqualifie dans la mimesis tout ce que la “modernité” remet en avant : le masque, la disparition de l’auteur, le simulacre, l’anonymat, la textualité apocryphe […] [l’imitant] supplément du modèle, mais ne pouvant l’égaler, il lui est inférieur dans son essence au moment même où il peut le remplacer et être ainsi “primé” » (Derrida 1972, « La double séance », p. 229-230). La question est de savoir s’il y a jamais « création ». La Dissémination s’ouvre donc sur l’étude de ce qui semble l’interdire. En effet, il semble que la mimésis renvoie toute considération de l’œuvre à un modèle qu’elle serait susceptible de rendre, de restituer, d’incarner ou de présenter, en sorte que le « réel » ne serait jamais donné, mais seulement approché sous la forme de ses doubles empiriques imparfaits. Remontant à Platon, qui présente la relation entre la parole et l’écriture comme un analogue de la création d’images en deux ou trois dimensions (Derrida 1972, « La Pharmacie de platon », p. 171), Derrida cite la critique adressée par Socrate à l’écriture : elle rendrait la parole muette, à l’égal des peintures et sculptures, qui requièrent la parole des interprètes pour être saisies dans leur intention originelle. Mais en même temps, Platon note l’impossibilité de penser le sens sans y faire entrer les comparaisons, métaphores, traductions : un logos refermé sur lui-même serait un symbole indéchiffrable. La question serait donc celle de savoir à quelle condition une image peut être une création originale. Dans une pensée exprimable, n’est-elle pas toujours à distance de son origine ? Telle serait la leçon du « platonisme c’est à dire plus ou moins immédiatement, toute l’histoire de la philosophie occidentale » (Derrida 1972 « La double séance », p. 235). Pourtant, s’agissant de la pensée et de l’écriture, les caractères ne sont ni des imitations ni des métaphores, mais des substituts : ils n’imitent pas, mais prennent la place, en sorte que l’écrivain « n’imite même plus. Sans doute aussi parce qu’il imite en un sens parfaitement […] L’imite parfaitement parce que [l’écriture] [n’]imite plus du tout [la voix] » (Derrida 1972, « La Pharmacie de Platon », p. 173). Derrida montre alors comment la question platonicienne devient celle du doublet parfait : l’écriture permettrait de disposer, sur un plan absolument autre, d’une réalité détachée de toute imitation pour déployer sa cohérence d’étant absolu, au risque de prendre la place du discours vivant et d’imposer ses normes à la Cité. Notre objet n’est pas d’accompagner plus loin la leçon platonicienne de Derrida. Retenons cependant qu’il n’y a d’imitation qu’en rapport à une « loi de la vérité » sur laquelle veillerait la philosophie (Derrida 1972, « La double séance », p. 237). Tout le travail de Derrida, dans « La Double séance », consiste à renverser la thèse platonicienne pour montrer, à partir de Mallarmé, qu’il n’y a pas d’imitation, soit parce qu’une telle imitation, à son degré de perfection, ne présenterait plus de différence avec l’original (et qu’ainsi, contre Platon, la re-création prend du sens et de la valeur ontologique), soit au contraire parce qu’une fois éliminées les œuvres médiocres, les différences apparues dans les « doubles » seraient des inventions et non des imitations : « Le Mime n’imite rien. Et d’abord il n’imite pas. Il n’y a rien avant l’écriture de ses gestes » (Derrida 1972, « La double séance », p. 239) ; « le mime produit, c’est à dire qu’il fait paraître dans la présence, manifeste le sens même de ce que présentement il écrit : de ce qu’il “performe” » (Derrida 1972, « La double séance », p. 254). Et Derrida de conclure que Mallarmé « maintient la structure différentielle de la mimique ou de la mimesis, mais sans l’interprétation platonicienne ou métaphysique » (Derrida 1972, « La double séance », p. 255). Il nous libère du paradigme de l’imitation par l’effet performatif : la création est pleine effectivité, il n’existe plus de secondarité, ce qui n’empêche nullement le poète de circuler parmi les doubles, de créer des écarts, de jouir de ce qui se tient « entre »,(Derrida 1972, « La double séance », p. 270) devient « spacieux » (Derrida 1972, « La double séance », p. 289), induit une « flottaison » (Derrida 1972, « La double séance », p. 293), pour indiquer que « la question qu’est ce que la littérature » ouvre sur l’impossibilité de « reconnaître un trajet propre à la lettre d’un texte » (Derrida 1972, « La double séance », p. 276). De là, Derrida, s’appuyant sur les études de Jean-Pierre Richard, lesquelles évoquent les formes sensibles et l’affectivité présente dans les textes littéraires, renforce continûment le poids de l’originalité dans son approche du fait littéraire. C’est donc que la mimésis est seconde : elle est appelée par notre regard interprétatif et critique qui « reconnaît » des analogies ou affirme une originalité. Derrida s’inscrit en cela dans la postérité de Lessing, qui constate en 1766 que la sculpture doit adopter des procédés radicalement inventifs pour s’approcher de l’incarnation d’une action mythologique. Pour rendre une scène marquée dans un poème par les cris d’effroi, de douleur et d’angoisse qui marquent la longue séquence du combat désespéré du héros contre un immense serpent, le sculpteur est réduit à extraire du marbre une forme silencieuse et instantanée. L’ éloquence muette de cette transposition improbable et géniale suscite l’admiration de Lessing6.

Si nous suivons Derrida, non seulement ne s’agit-il pas, en littérature, d’opposer l’imaginaire au réel, mais devons-nous suspendre l’opposition de l’original et de la copie : « telle écriture qui ne renvoie qu’à elle-même nous reporte à la fois, indéfiniment et systématiquement, à une autre écriture » (Derrida 1972, 249). Le caractère paradigmatique de la création est bien maintenu chez Derrida — il y a des codes, des modèles ou des archétypes —, mais la question n’est pas celle d’une imitation seconde, encore moins celle d’une dégradation ontologique. Il s’agit de registres différents. L’art est tout entier « fictif ou momentané », selon Mallarmé : « une œuvre dramatique montre la succession des extériorités de l’acte sans qu’aucun moment garde de réalité et qu’il se passe, en fin de compte, rien… » (Derrida 1972, 249). La lettre derridienne s’engage avec Mallarmé pour indiquer le caractère d’irréalité absolu de toute œuvre d’art. La critique littéraire sera soupçonnée, elle, de requérir le cadre mimétique et métaphysique puisqu’elle se situe explicitement dans la secondarité. Mallarmé n’écrit-il pas « Toute méthode est une fiction » (cité par Derrida 1972, 330) ? Ne dit-il pas, à propos du livre, ce que Sartre fera réaliser à Roquentin à propos de l’existence, à savoir qu’« un livre ne commence ni ne finit : tout au plus fait-il semblant »(cité par Derrida 1972, 48) ? L’opposition du réel et de l’imaginaire serait donc le résultat même de l’activité critique — de là le fait qu’elle a pu devenir une métaphysique dominante ! Rien n’indique que l’œuvre y réponde : elle est création et la critique doit faire preuve d’invention pour traquer les replis de l’imaginaire littéraire : « Tout devient suspens, disposition fragmentaire avec alternance et vis-à-vis, concourant au rythme total, lequel serait le poëme tu, aux blancs ;… » (Mallarmé cité par Derrida 1972, 339). Mallarmé et Derrida en appellent donc d’une critique interprétative à une critique fondée sur le primat de l’imaginaire, seule apte à restituer jusqu’aux expressions et formes implicites ou virtuelles concourant à l’œuvre, au même titre qu’une œuvre musicale comporte des silences essentiels à la composition, des échos ou des développements suggérés, retenus ou avortés, dont l’écoute perçoit parfois la proximité.

Derrida refuse ainsi le rapport de référentialité du symbolique vers un non-symbolique7 prétendu. Cette opposition, elle aussi héritée de la tradition platonicienne, nous conduit à assimiler le non-être à la représentation, dont le discours est l’un des principaux instruments. Le discours, ainsi conçu, est une forme de production de représentations, soit d’imitations fausses et non existantes. C’est ce même paradigme qu’évoque notamment Baudrillard lorsqu’il considère l’image comme un simulacre (Baudrillard 1981).

Ces incursions dans les œuvres de Sartre et de Derrida suppriment l’évidence de la polarité classique imaginaire versus réel. S’il n’y a pas de coupure entre réel et imaginaire, entre être et non-être, ni entre représentations de la réalité — qu’elles soient discursives ou visuelles — et réalité, n’y aurait-il pas qu’une multiplicité de réels qui font notre monde ? Nous pourrions alors penser une réalité multiple, faite de plusieurs strates, comme une série de couches hétérogènes dont le discours ferait partie intégrante. Ces strates, nous les nommerons des « plans de réflexion8 », à savoir des couches de réels repliées sur elles-mêmes, déjà immédiatement et originairement médiées9. C’est un réel réfléchi, médié et donc à la fois symbolique et non symbolique, discursif et non discursif, imaginaire et réel. C’est un réel qui récuse le paradigme d’une unité qui produit après coup une multiplicité d’interprétations possibles et qui se révèle « originairement multiple ». Si tout réel est médié, il n’y a pas un imaginaire qui s’oppose au réel, mais d’emblée une pluralité de réels — justement des plans, toujours multiples et jamais réductibles à une unité, et inépuisables en eux-mêmes, comme l’indiquent tant Sartre que Mallarmé ou Derrida.

Nous pouvons nous rallier au propos sartrien : tout ce que nous vivons est réel ; si nos images mentales ne viennent pas de l’arbitre absolu d’un « sujet », mais de présentations dotées d’effectivité palpable — y compris celles qui sont imaginaires, et ce, par le fait même de leur limitation — nous évitons aussi l’écueil du constructivisme radical qui hante l’idéalisme. En d’autres termes, ce que nous proposons ici est bien une ontologie, un discours sur l’Être et non une substitution du discours au réel10.

Vers un imaginaire numérique

De l’infosphère à l’éditorialisation littéraire

Cette non-distinction entre imaginaire et réel est facilement observable dans l’espace numérique. Nous dirons même qu’il existe un lien étroit entre cette idée et le fait numérique : d’abord parce que celle-ci est un catalyseur de la culture numérique, mais aussi parce que la culture numérique est un catalyseur de cette idée. Ce double lien entre les idées et la réalité technique, qu’elles engendrent et qui les engendre, peut être qualifié de stigmergie, comme l’a proposé Ollivier Dyens (pour l’idée de stigmergie, voir Dyens 2012). C’est pourquoi des notions introduites bien avant la diffusion du web ne sont pas des agents de la culture numérique — ni même, comme l’on le voudrait parfois, des anticipations du fait numérique (voir Sasson-Henry 2007) —, mais doivent être comprises dans le cadre d’un rapport dynamique avec les réalités techniques : elles en sont la condition de possibilité aussi bien que la conséquence, elles viennent en même temps avant et après. C’est en ce sens du moins que nous proposons d’interpréter « l’ontologie de l’actualité » (Ferraris 2013) décrite par Maurizio Ferraris.

Le concept d’« infosphère » tel qu’il est décrit par Luciano Floridi nous semble paradigmatique de l’impossibilité d’opposer l’imaginaire au réel. Faisant allusion à la fameuse phrase hégélienne « tout ce qui est rationnel est réel et tout ce qui est réel est rationnel », Floridi affirme :

Minimally infosphere denotes the whole informational environment constituted by all informational entities, their properties, interactions, processes and mutual relations. It is an environment comparable to, but different from, cyberspace, which is only one of its sub-regions, as it were since the infosphere also includes offline and analogous spaces of information. Maximally, infosphere is a concept that can also be used as synonymous with reality, once we interpret the latter informationaly. In this case the suggestion is that what is real is informational and what is informational is real (Ferraris 2013, 41).

Cette correspondance entre réel et infosphère ne signifie pas une primauté de l’information sur le réel, comme la référence à Hegel pourrait le laisser penser, mais une impossibilité de distinguer les deux. Il s’agit, en d’autres mots, d’une interprétation réaliste de l’ontologie idéaliste d’Hegel. Pour preuve de cette inséparabilité, considérons le développement du web des objets : l’on aurait tort d’affirmer que l’identifiant unique d’un objet (ou l’URI, pour « Uniform Resource Identifier ») sur le web est une simple représentation — ou une imitation — de cet objet, tout comme on aurait tort de penser que la représentation numérique de l’objet est ce qui structure et produit le sens de l’objet dans l’espace non numérique. L’identifiant a un pouvoir opérationnel sur l’objet, de sorte qu’il devient l’objet lui-même. Ce principe est particulièrement manifeste lorsque l’on examine, par exemple, les systèmes de distribution des produits et leur rapide développement : commander un livre sur Amazon et le recevoir à la maison ne demande aujourd’hui presque aucune action humaine — et n’en demandera d’ailleurs que de moins en moins à l’avenir. Chaque produit est identifié par un identifiant unique qui peut être manipulé sur le réseau et cette manipulation affecte directement le produit lui-même. Je clique sur un livre sur Amazon et un robot va chercher ce livre dans un entrepôt, le dépose sur un drone qui le livre à mon adresse. Il n’existe aucune différence entre l’objet livre et son URI — et donc les informations liées à son URI. L’on soulignera d’ailleurs que l’URI ne renvoie pas, comme un nom propre, à un ensemble d’objets (ce qui était le problème typique de notre langage entendu comme représentation) : il renvoie à un objet particulier. En d’autres mots, un URI ne renvoie pas à « un cheval » — l’universel, pour le dire avec le terme aristotélicien — mais à ce cheval-là ; il ne renvoie pas à « un exemplaire de The 4th Revolution de Luciano Floridi », mais à un exemplaire particulier, à l’objet lui-même, et non à son essence ou à sa définition. C’est ce qui nous permet par exemple de savoir que l’ouvrage rangé dans notre bibliothèque est « notre copie », et de la remplacer si elle est défectueuse. Nous pouvons pousser la réflexion encore un peu plus loin : ce qu’un usager peut dire d’un livre — par exemple dans un commentaire — affecte directement l’objet-livre qui partage avec le commentaire le même espace — l’espace de l’information, l’espace du texte où se trouvent l’URI (et donc l’objet), le commentaire sur l’objet ainsi que l’algorithme qui s’occupe de la gestion des achats et de la livraison.

Derrida nous interrogerait sans doute : la réduction du réel à l’information n’est-elle pas platonicienne, le numérique étant selon ce paradigme un ensemble codé précisant obligatoirement le statut de réalité de chaque élément disponible et visé par un tiers dans une noèse ou une pratique discursive ? Qu’à chaque objet corresponde une singularité permettant son identification singulière, cela introduit la question leibnizienne des « indiscernables », qui anticipe tout notre paradigme numérique en posant que les individus ont une réalité par-delà tout ce que les concepts généraux peuvent en saisir : ils ne seraient que des nomenclatures. La question, naturellement, était déjà claire dans l’Antiquité : « jamais ne nous baignons en même fleuve », dit l’un, « n’y a-t-il pas enfin une Idée de la poussière et de la crasse ? » demande Socrate à son sophiste d’interlocuteur, et le clinamen épicurien pointe cette évidence : s’efforcer de penser à partir de la singularité n’est pas une nouveauté. Mais ce n’est qu’aujourd’hui que la littérature numérique peut incarner ce grand dessein littéraire qui consiste, bien évidemment, à donner sens aux singularités, selon, par exemple, le magistral projet littéraire d’Ovide. Les Métamorphoses est certainement un des premiers manifestes de la recherche des singularités comme ce qui fait le propre de la littérature, depuis les mythologies — le talon d’Achille est un exceptionnel témoignage de singularité antique et de destin ! — jusqu’à la grande littérature contemporaine : Moby Dick est un texte postbiblique sur la singularité monstrueuse et le destin de ceux qui s’en approchent. Rien ne nous vient du monde qui ne soit associé aux productions de notre esprit et aux imaginaires qu’il produit et « retrouve » ensuite « dans le réel ». Cela pose sans cesse à nouveau la question du redoublement sans lequel il n’y a est pas de sens : « Le monde comprend le miroir qui le capte et réciproquement. Par tout ce qu’elle capte, parce qu’elle peut capter le tout, chaque partie du miroir est plus grande que le tout ; mais alors plus petite que soi » (Derrida 1972, 383).

Il n’est alors plus pertinent de séparer le discours en tant que représentation du monde réel du monde lui-même, car tous deux sont finalement hybridés. De la même manière, l’absence d’une séparation entre symbolique et non-symbolique nous empêche de penser une rupture entre imaginaire et réel — et en ce sens elle nous oblige à forcer Derrida au-delà du symbolique. Pour rendre compte de cette structure, nous pouvons nous appuyer sur le concept d’éditorialisation11, qui vient désigner l’ensemble des dispositifs permettant la production de contenus dans l’espace numérique en tenant compte de la fusion entre espace numérique et espace non numérique, fusion qui implique l’impossibilité de considérer l’objet numérique comme la manifestation d’un objet non numérique, car les deux peuvent être considérés comme relevant du même plan de réalité. L’éditorialisation peut être définie comme « l’ensemble des dynamiques qui produisent et structurent l’espace numérique. Ces dynamiques sont les interactions des actions individuelles et collectives avec un environnement numérique particulier ». Pour l’expliquer autrement, nous pourrions dire que nous n’éditorialisons pas que les contenus, mais que nous éditorialisons les choses elles-mêmes. Nous pouvons éditorialiser une ville, une personne, un objet : nous éditorialisons en mettant en relation et en produisant ainsi un espace. Le fait de penser le geste de production des contenus numériques comme un geste de production de l’espace nous permet justement d’aller au-delà de l’opposition imaginaire/réel. Les pratiques, les discours et les technologies impliquées dans un geste d’éditorialisation ont comme résultat l’agencement d’un espace tout à fait réel, à savoir l’espace dans lequel nous vivons. Ce principe est particulièrement manifeste lorsque nous examinons par exemple le processus d’éditorialisation de l’espace d’une ville. Ce processus regroupe notamment le mappage sur Google, les recensions sur TripAdvisor, les données sur Wikipédia ou sur Dbpedia, les images, les sites institutionnels (le site de la ville, de ses musées)… Quand nous marchons dans la ville, nous nous trouvons dans un espace agencé par ces pratiques d’éditorialisation : la carte Google, les informations sur les restaurants ou les horaires d’ouverture des musées cohabitent — et partagent donc un le même plan de réalité — avec les murs, les bâtiments, l’architecture. La ville est constituée de l’ensemble de tous ces éléments.

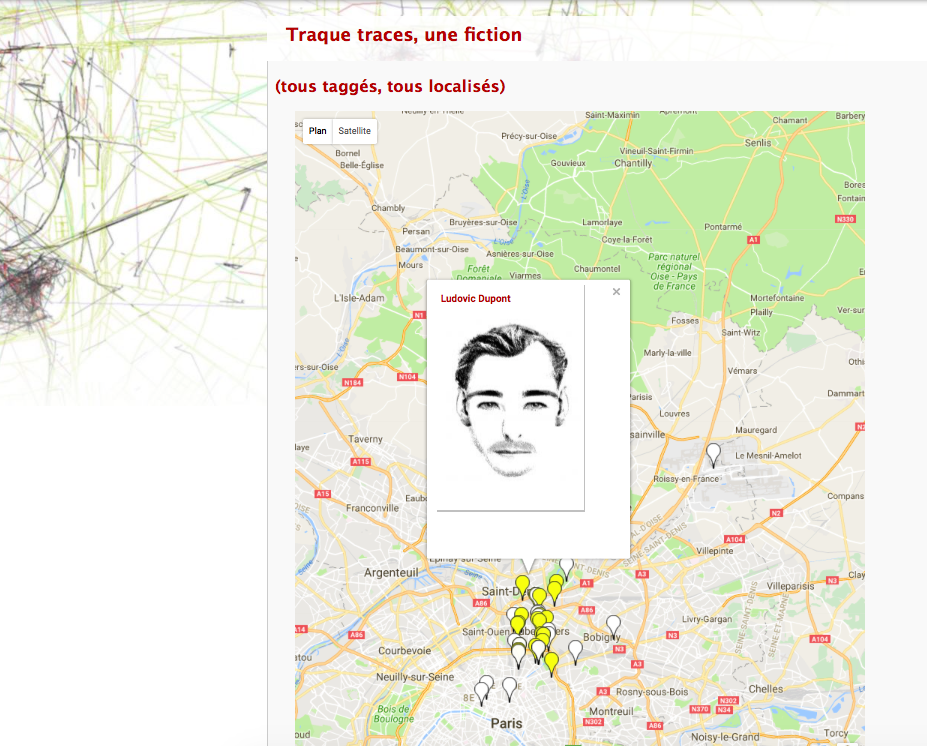

Or voilà qu’au beau milieu de ces éléments nous retrouvons aussi de plus en plus des « informations » qui relèvent de la littérature. Récemment, Cécile Portier a par exemple utilisé Google Maps comme contrainte créative pour façonner les personnages de sa fiction policière Traque Traces12 :

Consigne d’écriture à la fin d’un atelier où nous avions travaillé à vider nos sacs (car il faut bien commencer par là avant d’élaborer quelque chose) : écrire sur papier libre deux séries de nombres, avec seulement, en haut à gauche, le nom et prénom de l’élève. Sans plus d’explication.

Les deux séries de nombres devaient être ainsi construites :

Série A :

1- un nombre de 53 à 55

2- un nombre de 30 à 60

3- un nombre de 00 à 100

Série B :

1- un nombre de 21 à 23

2- un nombre de 47 à 60

3- un nombre de 00 à 100

La consigne était un brin absurde, et livrait forcément au hasard. Ces encadrements de nombres déterminaient en fait un périmètre, un rectangle entre deux longitudes, deux latitudes : le territoire futur de la fiction à construire :

Au Nord limite 48° 55 ’30. 00 ‘’N

Au Sud limite 48°53’30.00’’ N

A l’Est limite 2°21’47.00"E

A l’Ouest limite 2°23’47.00"E

Une aire, qui, approximativement, couvre Aubervilliers, une partie de Pantin, La Courneuve, Saint-Denis, et l’extrême nord du 19ème arrondissement de Paris. Sans le savoir, chacun a ainsi déterminé le lieu d’habitation d’un personnage fictif à construire. Ces coordonnées ont ensuite été converties en autant d’adresses.

Ce fut la première existence des personnages à créer : un point, un lieu. Il est possible sur ce site d’aller interroger les histoires, et les personnages, par leur localisation.

Ce personnage juste créé, connu par ces coordonnées GPS, son emplacement sur Google Earth, son adresse postale, l’idée a été d’aller numériquement au plus près de lui, se déplacer dans Google street view pour voir son immeuble, décider quelle est sa fenêtre.

Chaque personnage — matérialisé sous la forme d’un profil — s’est d’abord construit au gré d’un jeu consistant à le situer sur la carte, à lui assigner une adresse et, après la visualisation de celle-ci sur Street View, à lui inventer une identité, un caractère, un visage… Ces profils ont par la suite été réintégrés sur la carte, s’ajoutant ainsi à l’ensemble des données et autres traces numériques qui sont désormais interprétées et calculées par les algorithmes du web. La dimension politique de l’entreprise d’écriture collective est palpable : comme le souligne Cécile Portier, il s’agit de « jouer au jeu de l’arroseur arrosé », de reprendre en main l’écriture de nos traces, que se sont peu à peu appropriées les systèmes statistiques du web, dans le but de nous convertir en êtres de données, calculables et prédictibles. Ce faisant, l’écriture — même fictionnelle — vient ajouter des traces à nos traces, et participe pleinement à l’éditorialisation de l’espace : Paris — la ville réelle — est multiple, elle est à la fois Traque Traces (et les autres expériences qui « mappent » la ville dans le cadre de la fiction), ainsi que des murs, des rues, des maisons ou la vue que peut avoir un touriste depuis le belvédère de Montmartre. Cette coexistence entre différents plans de réflexion, dont certains procèdent de la fiction (soit de ce qui a trait traditionnellement à l’imaginaire) et d’autres, de données dites « réelles » (c’est le cas de la cartographie), obéit à une structure que nous qualifierons d’anamorphique — nous y reviendrons.

À l’heure où le fait numérique accentue la non-pertinence de l’opposition entre imaginaire et réel, la littérature est donc appelée à jouer un rôle essentiel. Elle apparaît en effet, plus que jamais, comme un matériau de construction du réel, transformant par la même occasion les écrivains en architectes de notre espace. À cet égard, l’intérêt croissant que ces derniers manifestent pour des logiciels de cartographie mérite de plus amples investigations. Car si Street View, Google Maps se prêtent aussi bien au détournement artistique (outre les écrivains, les artistes visuels sont aussi nombreux à investir ces logiciels), c’est qu’ils comptent parmi les outils numériques qui cultivent cette pensée antidualiste dont nous avons parlé jusqu’à présent. Aussi à cette fonction politique que nous avons relevée plus tôt le détournement de ces logiciels ajoute-t-il une fonction poétique, esthétique, reposant sur cette structure anamorphique qu’il nous faut à présent décrire.

La structure anamorphique du réel : le cas de Google Street View

Le numérique nous a offert de nouveaux outils pour habiter et concevoir le territoire, pour y circuler, pour nous y repérer. Nous disons « le numérique », mais nous pourrions plus particulièrement dire Google, puisque parmi ces outils de visualisation du territoire les plus célèbres et les plus couramment utilisés, nous retrouvons Google Maps, Google Earth, et bien entendu Google Street View, qui a révolutionné notre quotidien en combinant la cartographie à l’image photographique. En dépit de leur aspect fort spectaculaire, ces dispositifs ne sont nullement l’invention des technologies numériques — dont les potentialités techniques ont cependant décuplé le rendu final. Au dix-neuvième siècle déjà, les panoramas et les géoramas offraient au spectateur une position omnisciente, nourrissant le fantasme d’une représentation à l’échelle 1:1 de la Terre. C’est d’ailleurs en répondant à ce vieux fantasme13 que Google assure la promotion de son service : « Découvrez des sites connus dans le monde entier et des merveilles naturelles, et visitez comme si vous y étiez des musées, des stades, des restaurants, des commerces et des petites entreprises, grâce aux images à 360 degrés de Google Maps avec Street View14 ».

L’empressement de Google à investir massivement dans ces services cartographiques gratuits (Google a d’abord racheté en 2004 la start-up à l’origine de l’application, rebaptisée Google Maps en 2005 (« Google Company : Our History in Depth », s. d.)) avait pourtant de quoi surprendre : quel intérêt aurait en effet une compagnie dont la fonction première est le classement et le stockage de l’information à faire l’acquisition d’une start-up spécialisée en cartographie ? C’est que les dirigeants de Google avaient justement bien compris l’unité des espaces « numériques » et « non numériques ». En ce sens, ils proposent un paradigme qui dépasse le dualisme que nous questionnons dans cet article. En s’appuyant sur le fantasme d’une représentation du monde la plus exacte possible, leurs logiciels opèrent le passage d’une représentation plane vers un dispositif d’immersion offrant des panoramas à 360 degrés, et ajoutent au tracé et à la toponyme du territoire (routes, reliefs, villes, rues, etc.) des images dans lesquelles l’internaute peut circuler au moyen de fonctions de travellings, mais aussi des informations sur les institutions, les restaurants et les magasins qu’il peut y croiser. Ce dispositif est lui-même alimenté par l’internaute, qui contribue à ajouter des images, à noter les établissements visités, etc. C’est un modèle qui ne manque pas d’ailleurs de faire débat, à juste titre :

Behind Google’s project to photo-map the entire world lies an unprecedented capacity of building the world’s database, and in so doing of using the world as a database. […] Location-based services such as GSV are in fact powerful weapons in the war on data acquisition/exploitation, and the GSV database functions as a navigational tool only to create another database of user mobility patterns, preferences and purchasing behaviour that feed back into the first, with unprecedented possibilities for commerce and control. Every move, whether on-screen or on-site, reveals a wealth of detail about our daily life patterns, purchase preference (via Google wallet) and social network (via the new feature, Latitude, which extends locative mobile social networking to a global scale). It is not only that we are operating the world through Google’s images, it is also and primarily that in generating, with each user query/navigation, huge amounts of user data linked across its different services, Google’s images are operating us (Hoelzl et Marie 2014, 261‑71).

Avec Street View, Google nourrit l’ambition de façonner un outil capable de devenir la nouvelle structure architecturale de notre monde : si nous cherchons un restaurant, nous allons d’abord le visualiser sur Street View avant de nous y rendre – et c’est cette image, devenue notre référent et notre point de repère, qui nous permettra de déterminer si nous sommes bien arrivé(e)s. En retour, la note que nous attribuerons au restaurant sera immédiatement prise en compte et ajoutée aux données qui façonnent le dispositif. C’est en systématisant ce principe que Google finit par opérer cette fusion entre ce qui a trait traditionnellement au réel d’une part, et ce qui relève de ses représentations symboliques, d’autre part.

Aussi, en dépit de leur fonction proprement pratique et cartographique, ne saurait-on sous-estimer l’influence des logiciels Street View et Google Earth dans la réinvention du paysage contemporain : tout comme il y a eu un paysage pictural, un paysage photographique, etc., Google est en train de façonner son propre paysage. Cette tendance est palpable à travers des projets tels que les « Street View Treks15 », qui proposent à l’internaute de grimper vers un camp de base de l’Everest, de partir en balade sur le long des canaux de Venise, d’explorer la forêt de Tanzanie. Google nous invite ainsi à « partir en trek », à « réveiller l’explorateur qui est en nous pour voyager à travers le monde sans quitter [n]otre fauteuil », depuis l’écran de notre ordinateur ou de notre tablette. À travers nos navigations, le programme propose finalement une forme inédite de tourisme, ouverte au plus grand nombre. Pour réaliser ces treks, la compagnie fait appel aux internautes, invités à contribuer aux différents projets en enregistrant leurs propres voyages.

Il est significatif de relever combien les aspects techniques de ces projets de trek font l’objet d’une attention soutenue : Google, qui met à la disposition de ses contributeurs des appareils d’enregistrement de pointe, impose un protocole d’enregistrement strict qui laisse entendre une conception mimétique de la photo, dont la fonction référentielle semble être la seule retenue. Ce parti pris est d’autant plus surprenant que, dans sa feuille de route à l’usage du voyageur, Google exploite pleinement l’imaginaire de ces lieux, quitte à user des clichés les plus grossiers, en adoptant la rhétorique de n’importe quelle agence de voyages… En effet, les espaces à visiter n’ont pas été choisis au hasard et entretiennent un imaginaire qui leur est propre : le trek à Churchill, « capitale des ours polaires au Canada », par exemple, propose au navigateur de visualiser les conséquences du réchauffement climatique ; le projet « Trekker dans l’arctique Canadien », quant à lui, met en vedette les chiens de traîneau ainsi que les communautés autochtones. Il n’est pas question de critiquer la pertinence de ces choix, mais de souligner le manque de neutralité de ces cartes — neutralité qui se révèle par conséquent bien utopique, l’imaginaire des lieux ayant finalement tout autant valeur de réalité que leurs coordonnées GPS.

Si Google et ses logiciels cartographiques réinvestissent donc le fantasme panoptique qui animait les géoramas du dix-neuvième siècle, la compagnie ne semble pas tout à fait assumer le potentiel narratif et poétique de son propre dispositif. Ce potentiel n’a pourtant pas échappé aux artistes et aux écrivains qui s’approprient ces outils numériques par l’intermédiaire d’une stratégie de détournement créatif. Cela fait quelques années déjà que Google Earth ou Street View donnent en effet naissance à des projets artistiques, dont la plupart cherchent à dresser l’inventaire des bizarreries, des ratés ou des excentricités du logiciel. Jon Rafman, par exemple, réinvestit dans 9-Eyes la tradition de la photographie de rue en rephotographiant les images « décalées » de Street View. Ses photos, qui rompent avec la fonction strictement mimétique, révèlent alors des embryons d’histoire, comme sur cette image inquiétante d’une femme tirée par les cheveux en travers de la route, ou ces nombreuses images ironiques de riverains se révoltant contre la « Google car ». Dans ses Postcards From Google Earth, Clément Valla collectionne les aberrations issues de la compétition entre deux modes de visualisation, la photographie satellite en 2D et le modèle tridimensionnel, où deux perspectives s’affrontent et se superposent au point de créer des « défauts » dans la tradition des anamorphoses. C’est sous le patronage de cette structure anamorphique, héritée des origines de l’histoire de l’art, que nous proposons d’ailleurs de comprendre la pensée antidualiste que nous défendons ici.

Ces appropriations partagent en effet une conviction commune : le potentiel poétique des logiciels de cartographie de Google repose d’abord sur un principe d’égarement qui vient contrer tout processus de rationalisation de l’espace. En d’autres termes, il s’agit de souligner les écarts, les « ratés » du programme, dans l’espoir d’en faire les révélateurs d’une réalité autrement plus complexe, plus symbolique et plus subjective que ne le promettent les développeurs du logiciel. Cet écart, exploité par les écrivains, nous le nommerons donc « anamorphose », à la suite de l’expérience menée par Clément Valla. Procédé pictural bien connu, l’anamorphose désigne littéralement une « forme qui revient », c’est-à-dire une déformation réversible (souvent, par la médiation d’un miroir). Le principe anamorphique est ancien : dès l’Antiquité, on sait déjà que l’harmonie des ensembles architecturaux dépend d’une déformation des lignes, naturellement rétablie par l’œil humain. Mais ces perspectives courbes ou « dépravées », selon l’expression de Jurgis Baltrušaitis, ne donnent naissance au terme « anamorphose » qu’au dix-septième siècle. À la Renaissance, l’anamorphose permet de transgresser les règles de la perspective pour cacher des images à l’intérieur d’autres images — or c’est exactement à cet illusionnisme perspectif que les écrivains et artistes opposent le détournement du logiciel par leurs errances dans les bogues de Google Earth. Au vingtième siècle, sous l’influence des surréalistes, qui l’inscrivent dans une poétique de l’informe et du désordre, l’anamorphose connaît un renouveau qui ne privilégie cependant plus que « la puissance déformatrice et non restauratrice des formes déformées » (Baltrušaitis 1984). Désormais « sans retour », l’anamorphose moderne se conçoit comme une opération de distorsion (d’un objet, d’un texte, d’une image par d’autres objets, textes ou images), mais une distorsion qui se donne à lire comme première et qui se veut signifiante, révélatrice. Elle n’est plus la déformation d’un réel qui serait originaire, elle est originaire elle-même.

L’idée d’anamorphose est donc fondée sur une conception multiple du réel et sur une critique du paradigme représentatif d’autant plus inopérant à l’ère du numérique, où la pensée dualiste qui oppose le réel à l’imaginaire n’est plus fonctionnelle. Elle propose aussi une alternative au paradigme représentatif en offrant une structure pour penser l’interaction entre les plans de réflexion dont nous avons parlé jusqu’à présent. Elle permet de s’extraire de la logique oppositionnelle qui caractérise la réflexion sur le statut ontologique de la littérature, pour lui substituer une logique multiple et cumulative16. Éditorialiser signifie alors produire des anamorphoses en contribuant à l’agencement d’une réalité multiple. C’est à cette logique d’éditorialisation que participent les écrivains qui multiplient les gestes de production et d’agencement du réel lorsqu’ils font des logiciels de cartographie le lieu de nouvelles flâneries, comme pour mieux résister au tourisme du Street View Trek.

Laisse venir, ou l’expérience l’anamorphique de Pierre Ménard et Anne Savelli

Comme nous l’avons déjà souligné, les écrivains ont été nombreux ces dernières années à investir les logiciels cartographiques de Google pour en faire des embrayeurs fictionnels et mémoriels, tandis que dans le même temps ces logiciels influençaient le travail formel d’écriture. Outre le projet Traque Traces de Cécile Portier (qui utilise surtout, nous l’avons vu, Google Maps et Street View), nous pourrions notamment citer Une traversée de Buffalo de François Bon (voir Bon 2013) (Google Earth), Programme sensible d’Anne-Marie Garat (Google Earth et Street View), Un mage en été d’Olivier Cadiot (Google Earth), le projet collectif Un tour du jour en 80 mondes17 (Google Street View), ou encore Laisse venir, un ouvrage écrit à quatre mains par Pierre Ménard et Anne Savelli à partir de Street View, sur lequel nous porterons enfin notre attention.

Dans Laisse venir, Anne Savelli et Pierre Ménard ont décidé de prendre au mot l’invitation au voyage lancée par Google, à travers un projet littéraire en deux temps — ou même en trois temps, on le verra. Sur Street View, Anne Savelli et Pierre Ménard effectuent d’abord chacun de leur côté le trajet Paris-Marseille. Ce voyage « virtuel » est par la suite effectué en train dans le monde dit « réel ». Laisse venir constitue le récit de ce double voyage illustré de captures d’écran de Street View, dans lequel les deux écrivains nourrissent l’ambition de se réapproprier les lieux, les villes, en exploitant le potentiel onirique, esthétique et poétique du service cartographique, dont la fonction référentielle sera désormais reléguée au second plan :

Google Street View est un révélateur de notre expérience du monde et de notre rapport au temps, et en particulier de la paradoxale tension entre notre indifférence quotidienne aux choses qui nous entourent, et notre incessante recherche de connexion et d’interaction. C’est l’occasion de porter sur Google et le monde qu’il dessine, un nécessaire regard critique, une analyse de la représentation du monde que nous proposent Google Maps, Google Earth et Google Street View (Ménard et Savelli 2015).

L’usage du terme « révélateur », avec ses connotations photographiques suggérant l’idée de faire apparaître l’invisible, ou plus exactement le latent, est ici essentiel : alors que Street View assure la promotion de son dispositif immersif en promettant une expérience qui adhère au réel — cherchant à faire oublier le médium de la représentation — les écrivains vont plutôt chercher à se heurter à l’image, questionnant sans cesse sa (prétendue) transparence. En s’opposant à l’aspect objectivant de la carte en images de Google, Pierre Ménard et Anne Savelli proposent une tout autre conception de l’espace, redéfini en termes de temps, d’histoire, et surtout des histoires de ceux qui l’habitent. Ils dynamitent le certificat d’authenticité que l’on voudrait lui voir conférer (à tort) par la photographie, afin de lui réinjecter les récits et les discours qui composent le réel.

Selon Pierre Ménard et Anne Savelli, une ville « se superpose elle-même, strates et strates, s’efface, se recompose, empile couches et plaques et reste horizontale même dans la grimpée » (Ménard et Savelli 2015). En d’autres termes, sa nature est anamorphique, composée de strates de mémoire(s), de temps, de discours, d’images (y compris celles de Street View) et de récits — à commencer par les récits littéraires. Ces derniers étant d’ailleurs eux-mêmes imbriqués dans les strates de la littérature, dans l’intertexte. Ainsi, ce voyage Paris-Marseille effectué par Anne Savelli et Pierre Ménard a déjà été réalisé en 1982 par Julio Cortázar et Carol Dunlop, qui l’ont documenté dans Les Autonautes de la cosmoroute (Dunlop, Cortázar, et Guille-Bataillon 1983). Laisse venir est donc une réécriture, une anamorphose que l’on pourrait qualifier d’intertextuelle, une nouvelle expérience du voyage, du territoire et de la ville, destinée à dresser un inventaire de ces strates autant qu’à en composer une nouvelle. Mais le projet Les Autonautes de la cosmoroute était déjà lui-même de nature anamorphique. En choisissant de flâner pendant un mois sur l’A6 reliant Paris à Marseille, Julio Cortázar et Carol Dunlop lançaient un défi à la temporalité de l’autoroute et à sa structure justement trop linéaire (se rendre d’un point A à un point B). En prenant le temps de documenter, de photographier et de raconter leur périple — ils visitèrent pas moins de 75 aires d’autoroutes — Julio Cortázar et Carol Dunlop firent la démonstration de la richesse de ces non-lieux qu’Augé a définis comme « interchangeables ».

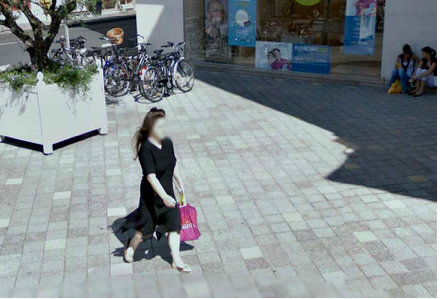

La poétique littéraire mise en œuvre par Pierre Ménard et Anne Savelli est elle aussi redevable de l’anamorphose. Laisse venir est en effet entièrement organisé autour de captures d’écran de Street View soigneusement choisies par les deux écrivains. Une fois (re)mises en récit, ces images « feront fiction », pour emprunter l’expression d’Anne Savelli. Cette subversion de la fonction référentielle de Street View démontre que toutes ces images, à caractère purement informationnel, et en particulier déictique (ceci est la rue de Marseille), contiennent des récits virtuels attendant leur actualisation :

Un rond-point, c’est une île déserte le plus souvent.

La jeune femme a traversé la route, s’est logée là comme elle a pu, sur le rebord. Sans doute pour gagner du temps, traverser au plus court, suivre ses lignes de désir que tous passants dessinent à travers l’espace contraint des villes, sans se rendre compte du danger que cela représente, quand aucun passage piéton n’est à sa disposition pour traverser la route et rejoindre l’autre côté (Ménard et Savelli 2015).

Le récit de Pierre Ménard et Anne Savelli se construit à partir de ces trouvailles d’images déjà en « décalage » par rapport à leur fonction initiale, car elles ne font plus que montrer : elles surprennent, elles interrogent, elles posent problème — elles sont anamorphiques. C’est le cas des nombreux clichés de Street View où la présence des habitants se manifeste avec un peu trop d’insistance — dans ce cas, les visages floutés par souci de respect de la vie privée garantissent alors moins l’anonymat qu’ils n’ajoutent à l’étrangeté de l’image. Car dans cette expérience immersive, ce n’est déjà plus nous qui regardons l’image de la ville, mais la ville et ses habitants qui nous renvoient leur regard :

Il y a ce que je photographie et ce que j’écris. J’essaye d’écrire à la vitesse des images.

Des postures.

Des regards.

Des silhouettes et des ombres.

{

{

Les attitudes qui attirent notre regard et les regards que l’on nous accorde à la dérobée.

Une main tendue

Une porte qui claque (Ménard et Savelli 2015).

Ce réinvestissement du dispositif immersif ajoute ainsi à l’expérience du parcours proposée par Street View celle du vécu urbain — une expérience quasi synesthésique pour le coup, impliquant notamment les bruits de la ville (encore une nouvelle strate anamorphique). L’écriture photographique ponctuellement adoptée par Pierre Ménard, dans l’extrait tout juste cité, rompt par ses accents impressionnistes avec le souci de fluidité de l’application, déconstruisant au passage le montage photographique de ses panoramas à 360 degré.

Le détournement de la fonction déictique des images de Street View repose de fait sur un renversement de la fonction référentielle attachée à l’imaginaire du médium photographique : une stratégie qui consiste, en quelque sorte, à faire image sur l’image, comme l’on parvenait à « faire fiction » un peu plus tôt. Elle devient donc une forme d’éditorialisation, en ce qu’elle engage une dynamique permettant la conception de l’espace. Le caractère fictionnel de la photo — conçue comme une construction et non comme un enregistrement — est ainsi révélé à travers les bogues du programme :

Et sur la place du Capitole, un moment d’absence, à un endroit très précis, comme une porte invisible dans l’espace, l’image se trouble de l’autre côté du miroir (Ménard et Savelli 2015).

Mais s’ils nous rappellent que l’image qui compose Street View est d’abord une photographie — par conséquent redevable de certaines contraintes techniques comme de certaines qualités plastiques —, il n’y a bien entendu pas que ces « ratés » du logiciel qui viennent nous rappeler la présence du médium : l’imagerie Street View redessine aussi le paysage, et livre des clichés où des contre-jours, par exemple, donnent des effets carte postale.

Tel Attila

Tel Othello

Tu te noircis

Dans quoi tu te mires

Dans quel étang

À l’avenir Laisse venir Laisse le vent du soir décider (Ménard et Savelli 2015).

Même la chanson de Bashung — dont les paroles ont donné son titre au récit d’Anne Savelli et Pierre Ménard — vient ainsi s’ajouter au compte des différentes strates anamorphiques composant le trajet Paris-Marseille.

Le potentiel esthétique de Street View joue aussi de la temporalité des images qui fonctionnent comme des embrayeurs de mémoire. Anne Savelli et Pierre Ménard reviennent ainsi dans les lieux qui ont marqué leur enfance.

Tenter de retrouver son chemin, c’est en empruntant la route à l’envers que je retrouve des paysages enfouis dans ma mémoire. Les noms des rues auxquels j’associe tant de souvenirs. La Neirac, par exemple. En route, et déjà je cherche plutôt à me perdre qu’à retrouver mon chemin (Ménard et Savelli 2015).

Mais il arrive que, du coup, l’image se heurte à la mémoire :

Je ne crois pas avoir vu tomber la neige dans ce paysage-là. L’impression qu’il s’agit d’un autre lieu, du coup (Ménard et Savelli 2015).

Souvent, le souvenir tend à déréaliser l’image à l’écran. Car un lieu, finalement, n’existe que parce qu’il a été traversé par une histoire ; il n’existe qu’en vertu de sa valeur autobiographique. On retrouve ici la même structure de fusion entre fonction réalisante et irréalisante de la conscience chez Sartre ainsi que la fusion entre information et réalité décrite par Floridi. Le geste littéraire relève en même temps de l’imaginaire, de l’information et du réel. Cette résistance à la fonction documentaire du logiciel de représentation géographique est entièrement redevable de son mariage avec l’image photographique, qui apporte avec elle ses paradoxes temporels — bien loin de l’intention première du logiciel :

Dans le lieu, réel, virtuel, celui que fixe la street car, dans la strate de temps il n’existe pas. Son corps de papier ou de chair, ses mots, ce dont il se souvient et ce qu’il a vécu, ce qu’il en a pensé et comment il l’a traversé, a été traversé par lui, ne s’inscrivent pas. On ne les trouve pas dans l’instant T, seconde où le monde s’est figé pour permettre l’exploration (rotation et bascule, poussée contre retrait, zooms, bonds) (Ménard et Savelli 2015).

La fonction référentielle de la photographie est ainsi débordée par la temporalité si problématique de l’image fixe — finalement inscrite dans un hors-temps.

Expérience esthétique à part entière, le voyage via Street View est ainsi une expérience du vertige, produite par les déplacements à l’image et dans l’image (travellings optiques, zooms) qui imprègnent le processus de création. Tout comme l’anamorphose classique avait vocation à briser l’illusion de la perspective pour encourager le déplacement du spectateur face au tableau, l’écriture anamorphique contemporaine place le spectateur — lecteur ou navigateur — en immersion dans un espace instable :

Mais il n’existe pas de meilleure façon pour décrire une ville, découvrir chacune de ses strates, que les investigations d’un détective. J’endosse momentanément le costume. Construire ce que nous voyons. Ici, rien n’est réellement accessible, la flèche nous emporte au loin par saccades floues équivalentes à nos battements de paupière, au rythme de notre respiration. Avancée lente, progressive, comme dans la marche, mouvement propre à la réflexion (Ménard et Savelli 2015).

L’anamorphose, dès lors, n’est plus cette construction géométrique s’appuyant sur les règles perspectives (dont elle contournait déjà l’aspect prescriptif), mais bien la célébration d’une expérience déformante qui s’inscrit dans une poétique de l’informe, du désordre. Elle exerce ainsi toute sa « puissance de démonstration de l’irréalité du réel et de la réalité de l’irréel » (Baltrušaitis 1984) que lui reconnaissait déjà Baltrušaitis, et s’impose comme une structure féconde pour penser au-delà du dualisme imaginaire/réel.

Pour une pensée des enjeux politiques de l’éditorialisation en littérature

Dès lors qu’on abandonne le dualisme imaginaire/réel, la littérature devient un dispositif d’éditorialisation du monde, au même titre que n’importe quelle autre forme d’écriture en ligne. L’expérience à l’œuvre dans Laisse venir peut donc être interprétée comme une forme d’éditorialisation de l’espace : une production d’anamorphoses qui, loin de constituer des représentations déformées du monde, font apparaître le mélange des strates ontologiques à partir desquelles le monde émerge dans sa pluralité. À ce titre, la littérature constitue l’un des matériaux architecturaux dont le réel est bâti. L’écrivain, quant à lui, endosse le rôle de l’architecte, une fonction qui s’accompagne d’une véritable responsabilité politique : si l’espace Paris-Marseille, dans le cas présent, est le résultat d’une construction à laquelle participent les projets littéraires (le récit de Cortázar et Dunlop ou encore celui de Pierre Ménard et Anne Savelli), comment la littérature peut-elle contribuer à faire de cet espace un espace public ? Aujourd’hui, les outils numériques tels que nous les connaissons nous font en effet courir un risque majeur : la construction de l’espace numérique — et par extension la production du réel — est laissée aux bons soins d’une poignée d’entreprises exerçant un monopole indiscutable (le cas de Google, évoqué dans cet article, est à cet égard particulièrement significatif). En ce sens, la littérature propose une stratégie alternative d’appropriation des espaces construits par ces grands acteurs. Elle contribue ainsi à faire acte de résistance.

Bien entendu, son engagement ne prenant force qu’avec la complicité active des lecteurs, cette résistance par la liberté pourra sembler gratuite et sans poids spécifique dans le monde des objets connectés qui se profile. Il nous semble cependant avoir suffisamment indiqué que le déterminisme technique n’est pas le facteur unique de transformation du monde, et que, par ailleurs, les possibilités d’usage devenues accessibles à des millions de personnes font des expériences littéraires autant de ressources disponibles pour interroger l’existence contemporaine. Cette dimension expérimentale est inachevable par principe et ouvre à toutes les éventuelles reprises ou transformations qui seront conçues à partir de la fréquentation des œuvres. C’est bien la raison pour laquelle, au lieu de répéter divers dualismes sans les avoir déconstruits, il nous semble essentiel d’aborder la littérature à partir des expériences fusionnant les catégories usuelles, qui restent le plus souvent non interrogées.

On ne peut pas parler d’un réel, ni d’un Être. On ne peut pas non plus parler d’une opposition de plusieurs niveaux ontologiques hiérarchisés — l’imaginaire et le réel, le symbolique et le non-symbolique. La fusion entre ces différents éléments — dont l’identification ne relève que du geste de la critique littéraire — donne lieu à une multiplicité d’Être, à une multiplicité de réels tous autant originaires. Une multiplicité d’anamorphoses originaires qui font le monde — si utiliser le singulier a encore un sens. Cette multiplicité est originairement performative et comprend les gestes d’éditorialisation ; de ces gestes fait partie le fait littéraire. À côté des géants comme Google — qui s’impose comme l’architecte de la structure de l’espace que nous habitons — existent d’autres instances d’éditorialisation à laquelle appartient la littérature. L’écrivain est donc lui aussi — comme le voulait Valéry dans Eupalinos ou l’Architecte — l’architecte du réel.

Bibliographie

Aarseth, Espen J. 1994. « Nonlinearity and Literary Theory ». In Hyper / text / theory. Baltimore, États-Unis: Johns Hopkins University Press.

Aarseth, Espen J. 1997. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore, États-Unis: Johns Hopkins University Press.