Préambule : Cet article vise à confronter la notion de la mimesis, telle qu’elle était théorisée par Aristote, au spectacle Les Métopes du Parthénon de Romeo Castellucci et Angst II d’Anne Imhof. Nous souhaitons recontextualiser ce terme dans l’optique du spectacle contemporain pour mesurer comment il opère face à l’esthétique de la présence, et non pas de la représentation. Ainsi, le but de ce travail sera de vérifier l’hypothèse de travail qui consiste en formule suivante : le spectacle vivant ou plus précisément – la performance contemporaine – peut affirmer son existence esthétique selon les signes théâtraux qui vont au-delà de la conception de la mimesis. Ensuite, pour situer notre recherche, il nous semble important de donner la définition des notions phares qui vont guider nos analyses. Par le terme « représentation théâtrale », nous entendons la création des illusions sur scène par incarnation d’un personnage de fiction. Par le terme « présentation », nous entendons la volonté de ramener l’acte théâtral au présent et au concret de son effectuation. Dans ce sens, nous percevons la présence scénique comme insistance sur la corporalité de l’humain offerte à la contemplation du public, au lieu de l’incarnation d’un personnage dramatique. C’est ainsi à partir de cette mise en perspective terminologique que nous envisageons toute prise de position sur ces notions dans ce texte.

La phrase d’Aristote, selon laquelle l’homme est un animal mimétique par excellence (Aristote 1980, 43) souligne, pour ce qui concerne l’espèce humaine, que les hommes doivent être, avant tout, définis comme des animaux qui mènent leur vie commune en imitant. Le prédicat mimesis, qui a ici un accent biologique et esthétique, a marqué non seulement l’histoire de théâtre, mais également l’histoire de l’art dans sa globalité. Pour désigner les spécificités de cette notion, le discours aristotélicien, notamment dans les chapitres II, IV, VII et XIV de la Poétique, emploie ce terme de manière diversifiée. Influencé par la conception de la mimesis de Platon, il lui donne une nouvelle forme et un nouveau contexte historique. Or, la mimesis est introduite avant tout dans sa fonction représentative. En prenant différents exemples du discours indirect, de la poésie, de la peinture et de la représentation dramatique, Aristote explique ce concept dans sa dimension polysémique. Dans ce sens, il observe la mimesis comme la relation active avec une réalité vivante. Pour lui, la mimesis plastique et la mimesis poétique se rejoignent ; elles sont comparables, avec des points communs, appartenant à la même sphère créatrice.

Cependant, dans la Poétique, le modèle d’imitation ne se limite pas uniquement à différentes formes artistiques, mais il prend également un caractère universel. En effet, l’art et la poésie sont présentés et analysés dans leur fonction « d’amélioration » de caractères individuels. Autrement dit, la mimesis n’a pas uniquement pour but la faculté d’établir des ressemblances à travers différents moyens artistiques, mais elle a également le devoir de retravailler des constellations d’actes humains. Pour illustrer ce propos, on peut se référer au début du chapitre IX, où cette idée est clairement exposée :

« De ce que nous avons dit, il ressort clairement que le rôle du poète est de dire non pas ce qui a lieu réellement, mais ce qui pourrait avoir lieu dans l’ordre du vraisemblable ou du nécessaire. Car la différence entre le chroniqueur et le poète ne vient pas de ce que l’un s’exprime en vers et l’autre en prose (on pourrait mettre en vers l’œuvre d’Hérodote, ce ne serait pas moins une chronique en vers qu’en prose) ; mais la différence est que l’un dit ce qui a eu lieu, l’autre ce qui pourrait avoir lieu ; c’est pour cette raison que la poésie est plus philosophique et plus noble que la chronique : la poésie traite plutôt du général, la chronique du particulier. » (Aristote 1980, 65)

Dans ce passage, l’argumentation de la généralisation reste fondamentalement dépendante du caractère ignorant de l’homme, qui, à la différence du poète, se situe en dehors de la sphère du vraisemblable. Ainsi, les règles de la mimesis établissent une tension d’ordre esthétique, c’est-à-dire de la production des images, d’une fable ou d’une histoire, mais aussi de l’ordre du vraisemblable. Mais avant d’imaginer les poètes, les peintres et les hommes de théâtre en tant que maîtres universels d’un horizon se rapportant à l’éducation et l’apprivoisement de l’espèce humaine, un autre principe semble plus important.

Dès le début de sa Poétique, Aristote affirme que tout art, dans sa finalité propre, est imitation (Aristote 1980, 33). Ce paradigme repose sur l’idée que l’art dans son ensemble doit sa naissance à deux causes. La première est celle selon laquelle l’homme se différencie des autres animaux parce qu’il est « particulièrement enclin à représenter », et parce qu’il a « recours à la représentation dans ses premiers apprentissages ». La seconde est celle qui examine la mélodie et le rythme comme ayant « les meilleures dispositions naturelles » et qui donne la naissance à la poésie à partir de leurs improvisations.

Même si ces considérations portent une valeur théorique ainsi que pratique – puisqu’elles concernent le processus artistique – à y regarder de plus près, elles semblent faibles à tous égards. La problématique qui apparaît au cœur de cette catégorisation, c’est la tendance d’Aristote à appliquer absolument tout travail artistique au processus d’imitation créative. Or, si on suit cette formule, la poésie, la peinture et le théâtre ne sont que les simples copies de l’aspect extérieur de la nature et de la représentation de caractères individuels. Prenons l’exemple de la tragédie : le rapport entre l’imité et l’imitant est plus complexe que ce que dépeint Aristote. Ainsi, dans les combats à mort des gladiateurs de l’époque romaine, les règles mimétiques sont complètement mises à l’écart. Ces spectacles sont organisés selon des modalités très précises, dans le cadre d’un amphithéâtre. L’homme y est invité, en tant que témoin/spectateur, à assister à une forme préthéâtrale se déroulant au sein de la coexistence entre les animaux et les hommes. Dans ce théâtre de la cruauté, non seulement il est témoin d’un conflit médiatique, mais il est invité à participer activement à la force créatrice de cet événement. Ainsi, l’expression « du pain et des jeux » agit comme une force de la culture dite civilisée. Par sa présence et son voyeurisme, dans un environnement où la foule hurlante encourage la disparition au travers des effets du réel, il contribue à la constitution d’un phénomène culturel se situant au-delà de la mimesis.

Ces considérations peuvent être également analysées dans le contexte théâtral contemporain. Tout comme les spectacles mortels des Romains dans les arènes, les spectacles/performances de Romeo Castellucci et d’Anne Imhof s’inscrivent dans la même logique spectatrice qui consiste à impliquer le public en sa totalité dans une création envisagée comme le champ de bataille entre les puissances culturelles et les effets hyperréalistes éloignés du concept de la mimesis. Nous allons procéder à la première analyse qui est celle d’Anne Imhof et sa performance Angst II (Berlin 2016). Mais avant, une question s’impose inéluctablement : pourquoi le choix de ces deux artistes contemporains en particulier ? D’une certaine manière, sur le raisonnement antimimétique, on pourrait se référer à presque toute performance contemporaine. Certains performeurs tels que Angélica Liddell et Marina Abramović brisent même le modèle mimétique aristotélicien de façon encore plus radicale. Les autres artistes de ce même spectre ne sont pas sans intérêt, mais nous considérons que le geste performatif d’Anne Imhof et de Romeo Castellucci porte une originalité esthétique particulière dans le dépassement du concept de la mimesis. En effet, leur travail semble entièrement basé sur la mise en jeu de la fonction représentative du théâtre. De plus, leurs dernières créations artistiques (entre les années 2010 et 2017) s’emparent de la fonction corporelle du performeur avec une puissance plastique invitant un autre modèle de rapport à la sensation que celui d’Angélica Liddell, par exemple. Or, Imhof et Castellucci, produisent une efficacité réelle corporelle qui non seulement met en crise la représentation théâtrale, mais également confronte le spectateur à une réalité esthétique et émotionnelle authentique. Ce qu’ils cherchent – et c’est par cette recherche que leur art les amène plus loin que les autres artistes, c’est d’inciter le public à penser autrement, à voir le spectaculaire autrement. Ce mode perceptif qu’ils créent brise la création scénique d’une fiction en invitant le spectateur à se construire la sienne : celle qui sera entre le fictif et l’événement réel.

Les expositions et les performances d’Anne Imhof, artiste allemande, se sont imposées sur la scène européenne depuis les années 2010. Plasticienne de formation, elle a étudié les communications visuelles au Collège du Design d’Offenbach (HfG), où elle travaille avec Heiner Blum. Elle a poursuivi ses études à l’école Städel de Francfort sous la direction de Judith Hopf. En 2012, elle a soutenu sa thèse et a été récompensée par le Prix d’études supérieures. Le geste performatif d’Anne Imhof consiste en une pluralité d’arts qu’elle pratique depuis sa formation. Ses installations visuelles, plastiques et musicales se situent à la croisée des arts de la performance, dans un esprit d’exploration des possibilités de l’espace et du son. Ainsi, Imhof place au centre de sa création le questionnement de la corporalité humaine en rapport avec le contexte technologique et sociétal contemporain. Rassemblant les arts plastiques, la musique et la performance, son travail artistique repose également sur une virtuosité visuelle ainsi que sur un rapport au public singulier qui vise à élargir ses modes de perception. Dans un tel contexte, elle a pu, jusqu’à maintenant, monter une dizaine d’œuvres différents. Parmi eux, mentionnons les performances 1st of at least four (Francfort, 2011), Beautiful Balance (Bern, 2012), ou plus récemment son « opéra » Angst en trois parties, présenté dans trois villes différentes : Angst I (Basel, 2016), Angst II (Berlin, 2016), Angst III (2016, Biennale de Montréal). Depuis, les installations/performances d’Imhof sont régulièrement produites et diffusées en Europe et en Amérique du Nord. En mai 2017, elle a remporté le Lion d’Or à la Biennale d’art de Venise pour sa performance Faust1. Avant cette haute distinction, son travail était peu connu du grand public.

C’est son « opéra » Angst II que nous proposons d’analyser en détail. Non que ses autres travaux soient sans intérêt, mais c’est cette performance, à la fois intrigante et complexe, révélant une attention particulière au croisement interdisciplinaire et au dépassement du concept de la mimesis, qui invite à la réflexion. La performance Angst II2 est une œuvre basée sur l’esthétisation et la mystification du corps féminin. Elle a eu lieu le 14 septembre 2016 dans l’immense salle du Hamburger Bahnhof, un musée berlinois. Le spectacle s’ouvre avec une mise en danger explicite : Imhof, attachée par une sangle très fine, traverse la salle entière en se balançant sur une corde raide. Le risque est d’autant plus grand qu’elle se situe à environ huit mètres de hauteur, et qu’elle n’a rien autour d’elle pour se tenir. Sa disposition corporelle est parfaitement synchronisée alors que ses mouvements forment une relation réciproque entre elle et l’environnement. Au-delà de celles d’une simple funambule, sa posture et son agitation apparaissent comme une cérémonie : elle projette son corps dans l’espace vide en se promenant très lentement d’un côté à l’autre. Cet aspect cérémonial est d’autant plus accentué que l’immense salle ressemble à une cathédrale, qu’une musique chorale accompagne la performance. Imhof, enserrée par un brouillard qui réduit la visibilité des spectateurs, change le rythme du mouvement soudainement. Lorsqu’elle est au milieu de sa trajectoire, ses pas deviennent hésitants. Elle s’arrête. Quelques instants plus tard, elle se met à marcher à reculons. Ce geste, inattendu et surprenant, provoque chez le spectateur tout un questionnement : vers qui se dirige-t-elle ? Pourquoi retourner en arrière quand sa promenade vertigineuse est presque achevée ? Que symbolisent ce rythme et l’aspect répétitif sur lequel l’artiste insiste ? Que cache le brouillard situé de l’autre côté de la salle vers lequel elle se dirige hypnotiquement ?

La promenade mystique d’Imhof est accompagnée par un drone qui survole le public et la performeuse. Le clignotement de sa structure métallique change de couleur passant du rouge au vert. Peu après, d’autres performeurs entrent en scène, se déplaçant entre les spectateurs. Leurs gestes sont divers, variés, et pourraient être perçus à la fois comme une provocation et un vecteur d’empathie. Une jeune fille ne cesse de cracher des pépins dont certains tombent sur les spectateurs. Un homme, en apparence inconscient, est porté partout dans la salle par un autre homme. On aperçoit la lenteur, la répétition, l’insistance sur la durée d’action. Derrière ces performeurs, un autre homme est debout sur un jeune garçon, lui faisant ainsi mal. Quelques instants plus tard, il est saisi par deux autres performeurs et transporté vers l’escalier fixé contre une plateforme, plongé dans le brouillard. Une jeune fille rejoint le groupe des performeurs en penchant et en remontant sa tête de façon très violente, simulant un concert du rock. D’autres drones rejoignent le premier. Un autre groupe de performeurs produit un rituel – les cris, les gestes non articulés ressemblent à un acte d’initiation.

De fait, ces fragments narratifs font appel à notre capacité d’identification au sujet, nous plaçant devant les corps qui souffrent, qui dansent, qui se transforment. Même si les séquences n’ont pas de fil conducteur commun, elles donnent l’impression que le spectateur a une incidence sur la construction de l’effet performatif. En d’autres termes, il ne peut pas s’empêcher de s’associer à l’inconfort ressenti par les corps en action, tout en étant invité, en tant que partenaire, à la construction du sens du spectacle. Plus précisément, la position du spectateur ne se limite pas au rôle du décodeur de signes, participant ainsi à la création d’une situation performative. Emporté par l’action spectaculaire, il est impliqué dans le processus de création de la performance. L’impression qui s’impose est qu’Angst II, brouillant la frontière entre le spectateur et l’œuvre, engendre l’identification affective et la compassion. La non-hiérarchie entre les images3 performées sur scène instaure un dialogue entre le public et les acteurs. Or, le performance text est ici à la fois une texture de perception émise par le jeu des performeurs et une expérience immédiate du réel partagée en commun par l’artiste et les spectateurs.

En outre, la promenade d’Anne Imhof expose, par cette esthétique du risque, une dimension qu’on pourrait qualifier de transcorporelle. Par ce terme, nous entendons l’insistance sur la présence provocante du corps comme seul matériau signifiant. Autrement dit, c’est son corps qui devient l’instrument d’écriture dans la dimension spatiotemporelle. Il est là, expressément provoqué, matérialisé, radicalement tangible. Il s’offre à la contemplation, exposé aux risques réels. Ainsi, c’est précisément cette dimension transcorporelle qui exprime une forte mise à distance par rapport à la conception de la mimesis. Il s’agit d’un corps qui se présente comme tel, ne jouant aucun rôle, n’imitant aucun personnage. Or, l’expressivité de ce corps convoque l’absent par le présent. Comme un écho dans l’espace, il joue sur le rapport entre le vide et le matériel, entre le physique et l’absent qui l’entoure.

À la différence d’autres performeuses partageant cette même esthétique telles que Marina Abramović ou Angélica Liddell4, on n’aperçoit pas chez Anne Imhof cette volonté de présenter un corps blessé, souffrant, et plus généralement la tendance que le corps s’ouvre aux manifestations agressives. La performance d’Imhof évoque plutôt le désir d’instaurer une relation interpersonnelle, voire intime avec le public, par une mise en danger évidente, mais jamais violente. Sa promenade se révèle être un processus cérémoniel et rituel, car le spectateur se soumet à une participation collective, à un événement social à caractère monumental. Et Angst II est précisément cela : une rencontre énigmatique où on assiste à une sorte de liturgie culturelle5. Elle consiste en un accompagnement d’un corps féminin vers l’inédit. Il s’agit d’un acte où l’inconnu se substitue à la distance spatiale comme opérateur du dépaysement.

Le deuxième exemple que nous allons présenter met en jeu également de façon complexe le concept de la mimesis. De nombreux spectacles de la compagnie de Romeo Castellucci, Societas Raffaello Sanzio, exposent aujourd’hui des rapports très forts avec la tragédie grecque. Retravailler, reconsidérer et penser autrement l’appréhension du monde tragique : tel est le fait caractéristique de ces mises en scène6. S’attachant aux questions de la mort, de l’origine de l’humanité, de la disparition et de la souffrance dans le monde antique, ces spectacles, qui remettent en cause le concept de la mimesis, proposent également de réfléchir sur ces mêmes aspects dans le contexte contemporain. Où se situe le spectateur contemporain face aux dynamiques qui imposent une violence de la représentation ? Comment se positionne-t-il par rapport à l’esthétique théâtrale où les repères dramatiques conventionnels se brisent et où l’immédiateté d’une expérience partagée en commun par l’artiste et le public constitue la seule réalité scénique ? Pour rapprocher les perspectives théoriques et pratiques, nous allons commencer par éclaircir le contexte esthétique du dernier spectacle de Castellucci Les Métopes du Parthénon (2015).

Le Parthénon7 est un temple en marbre du style dorique situé sur l’acropole d’Athènes. L’histoire du Parthénon est aussi passionnante que sa valeur esthétique – le temple deviendra d’abord une église byzantine, ensuite une cathédrale catholique et finalement, sous la domination turque, une mosquée. Selon l’historien de l’art H.W. Janson, malgré ses dimensions vastes et les normes austères de l’ordre dorique, ce temple « réussit à donner une impression de grâce harmonieuse » (Janson 1993, 172). La frise dorique extérieure est composée de triglyphes (trois bandes verticales) alternant avec des métopes sur lesquelles sont sculptées des scènes grecques traditionnelles. Le Parthénon comprend 92 métopes sculptées en haut-relief, mais la plupart d’entre elles sont gravement endommagées. Celles qui sont en bon état sont conservées dans les musées, notamment au musée de l’Acropole et au musée du Louvre. Chaque métope désigne une scène de guerre différente entre les divinités de la mythologie grecque. Les combats sont représentés dans l’ordre suivant :

Du côté est du temple : 14 métopes présentant la gigantomachie ;

Du côté sud du temple : 32 métopes présentant la centauromachie ;

Du côté ouest du temple : 14 métopes présentant l’amazonomachie ;

Du côté nord du temple : 32 métopes présentant la guerre de Troie.

Les métopes du côté est du temple paraissent particulièrement importantes : elles sont concentrées autour d’une métope centrale qui est celle de Zeus et Athéna. Le thème général semble être l’opposition entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre l’ordre et le chaos. Outre cet aspect, elles représentent également l’imaginaire de la mort ainsi qu’un rappel de la mortalité humaine. Cette idée paraît particulièrement accentuée sur le côté est du temple, où on aperçoit la majorité des divinités grecques. À part Zeus et Athéna, on y distingue Hermès, Dionysos, Déméter, Arès, Niké, Héra, Héphaïstos, Poséidon, Apollon et probablement Artémis. En effet, ces métopes racontent l’histoire des affrontements entre les géants et les dieux olympiens. La chercheuse Katherine Schwab, dans son article intitulé « Parthenon East Metope XI : Herakles and the Gigantomachy » (Schwab 1996, 81‑90)8, interroge le combat entre les dieux et les géants du côté est du temple de la perspective d’Héraclès. Elle considère que ce combat porte un sens et une symbolique très importante, car à chaque fois il est sculpté tout près de Zeus. Il semble que Romeo Castellucci se soit beaucoup intéressé à ces combats mythiques, car dans son spectacle/performance la violence de la représentation occupe une place très particulière, à l’instar des métopes du Parthénon. Dans un entretien à propos cette liaison, il a déclaré : « Ce sont des centauromachies, des batailles. On peut dire que c’est la bataille de la vie. J’ai imaginé chaque frise comme une scène d’urgence. »9

Les Métopes du Parthénon a été présenté à Paris dans des circonstances très délicates, dix jours après les attentats du 13 novembre 2015 dont le bilan total a été de 129 morts et 352 blessés. Le public a été prévenu par les organisateurs du Festival d’automne ainsi que par Romeo Castellucci que le spectacle pouvait heurter la sensibilité des spectateurs à la suite des événements tragiques. Néanmoins, le spectacle a bien été présenté dans sa version originale qui est celle de juin 2015 à Bâle, et dans un entretien Castellucci s’exprimait de la façon suivante : « Je suis conscient que trop peu de temps a passé pour traiter cette masse énorme de douleur et que nos yeux sont toujours grands ouverts sur la lueur de la violence. Je suis conscient de cela et je vous demande pardon. »

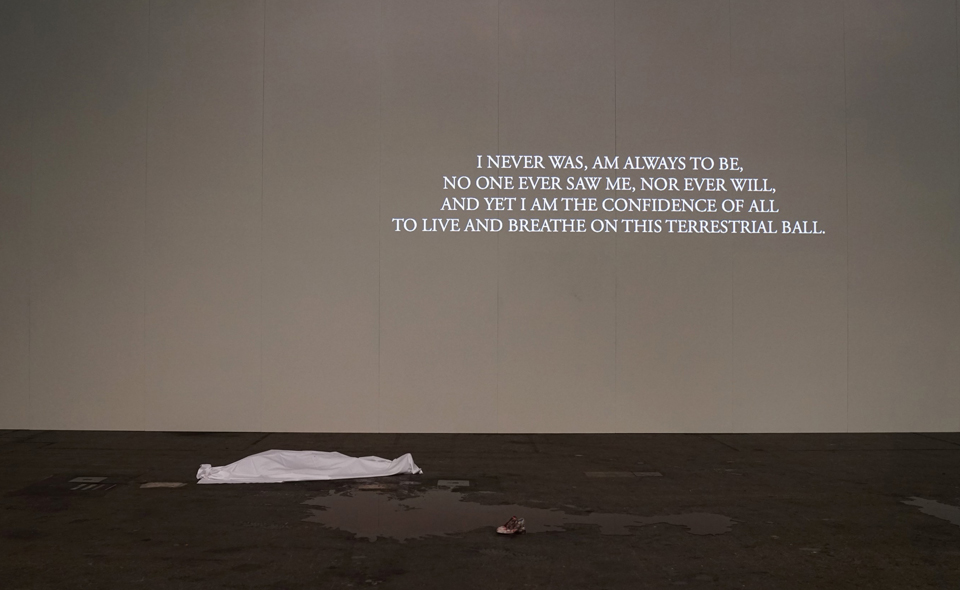

Le spectacle est concentré autours de six morts et de cinq énigmes les précédant, projetées sur un mur. Chaque performeur trouve la mort d’une façon différente et chaque fois le véhicule d’aide médicale urgente n’arrive pas à lui sauver la vie. La première mort est celle d’une jeune fille : elle est happée par une voiture pendant qu’elle traverse la rue. Des cris, du bruit et beaucoup de sang par terre pendant que le véhicule du SAMU arrive à toute vitesse du fond de la salle. Les morts se succèdent autour des spectateurs qui se promènent librement dans la salle. La deuxième est celle d’un homme mûr à cause d’une crise cardiaque ; la troisième, celle d’un ouvrier qui s’est gravement blessé pendant son travail ; la quatrième, celle d’une jeune fille au corps brûlé dans un incendie ; la cinquième, celle d’un homme dont le corps a été recouvert d’un produit chimique et la sixième, celle d’une jeune fille, victime d’un accident grave. Entre ces disparitions, tandis que les performeurs entrent et sortent de la scène, les énigmes sont projetées sur le mur toujours sous la même forme : texte court présentant une devinette, suivi quelques instants plus tard par la question « Qui suis-je ? » Une fois les questions disparues, les réponses aux devinettes apparaissent accompagnées d’un bruit assourdissant. Les réponses sont présentées dans l’ordre suivant : l’ombre, la vague marine, l’œil, le trou, le lendemain.

Outre l’aspect violent du théâtre performatif qui expose la finitude de l’homme dans un combat contre lui-même (notons ici que chaque mort dans la performance a été le résultat de l’attaque d’un autre homme ou du matériel créé par l’homme) et la référence évidente à la tragédie grecque qui souligne son caractère mythique, la performance de Castellucci met en jeu de façon radicale les règles de la mimesis. L’idée de la représentation dans ce spectacle est exclue car on y trouve une tendance qui échappe par différentes manières à ses propriétés principales : texte dramatique, récit, structure fermement établie de l’espace-temps sur la scène, empathie psychique de l’acteur et du spectateur pour le personnage, réception « passive » du spectateur, etc. Le corps de l’acteur se présente comme tel, il ne joue aucun personnage. Faisant référence à un autre spectacle de Castellucci, Inferno, le chercheur Joseph Danan souligne cette insistance sur la présence corporelle comme un de vecteurs du théâtre performatif. Il affirme que « la densité ainsi donnée au présent est telle qu’elle annule, je crois, toute possibilité d’être saisi par autre chose que par ce présent, l’ici et maintenant du théâtre, et de voir dans cette action autre chose qu’elle-même. » (Danan 2013, 35). Tout comme dans Inferno, dans Les Métopes du Parthénon le corps s’absolutise et devient le seul porteur du sens. L’acteur met en scène son propre moi proposant sa présence et son destin tragique à la contemplation. En ce sens, les performeurs et les spectateurs sont inclus dans un phénomène unique qui s’élabore dans une interaction entre regarder et être regardé. Ce phénomène esthétique, qui n’est pas entièrement non mimétique, mais plutôt prémimétique ou protomimétique, joue sur la dualité présence/absence qui n’installe pas un univers dramatique. Or, la réalité scénique des Métopes du Parthénon est revendiquée à titre d’expérience, plutôt que de représentation. Les décors ne servent également pas à figurer un univers autre que celui présenté sur le plateau. Il s’agit plutôt d’un lieu éphémère, sans hiérarchie, pris dans l’instant de l’événement.

En nous référant à des recherches actuelles sur la frontière entre le théâtre et la performance10, nous observons ce spectacle en tant qu’il participe d’un théâtre performatif, refusant la construction du personnage et de la mimesis. En effet, ce qualificatif « théâtre performatif » n’est pas un paradoxe en soi. Il peut nous aider à penser le phénomène théâtral dans sa diversité et à analyser les esthétiques actuelles dont les caractéristiques semblent sans cesse dépasser la définition du théâtre comme art « dramatique ». À la fois théâtral et performatif : tel est ce spectacle de Castellucci, tout comme le sont grand nombre d’autres spectacles de metteurs en scène ayant la même approche scénique11. Mais comment comprendre cette dualité ? Comment appréhender la mutation profonde de deux formes traditionnellement opposées ? Les grandes lignes de pensée adoptées par les chercheurs en études théâtrales ont souvent théorisé la théâtralité comme un concept essentiellement esthétique lié à l’univers artistique (que ce soit le théâtre, la danse ou l’opéra). De fait, le théâtre peut être observé comme un outil historique applicable à tous les aspects d’une œuvre scénique, depuis sa création jusqu’à sa présentation.

De plus, les théoriciens de la performance12 privilégient, à leur tour, la subjectivité de sujet comme la seule base artistique. En outre, le performeur ne « joue » aucun rôle, son but n’est pas – en principe – de se modifier, mais plutôt de transformer une situation, une action et parfois le public. L’étymologie du mot attire notre attention sur le lien fondamental entre la performance, la présence et le déroulement de l’œuvre13. Pour le chercheur Gérard Mayen, l’aspect le plus important du terme « performance » est « l’immédiateté » de la présentation : « L’art-performance désignera la pratique d’un artiste se concentrant radicalement sur l’effectuation d’une action, et sur l’immédiateté de son pouvoir signifiant »14. Dans cette optique, l’effet de présence et l’immédiateté de cet effet sont les éléments primordiaux de la performance scénique. Cela signifie que l’intensité de la communication immédiate n’est pas seulement ce sur quoi repose la réussite d’un acte performatif, mais qu’elle est aussi sa raison d’être. Dès lors, l’immédiateté de communication peut être considérée comme le champ de la nature existentielle de la performance. Le concept de la performance repose sur le principe de l’immédiateté d’une expérience partagée constituant un événement.

Or, si on suit cette formule qui s’inscrit à l’intérieur de la pensée théorique de la performance, on est aussi tenté de considérer le spectacle de Castellucci comme un événement – l’irruption du réel traversé par la performance mettant au premier plan la dimension participative des spectateurs, qui sont invités à dépasser le cadre ordinaire de la réception « passive ». C’est dans cette « événementialité » que le théâtre performatif opère comme un code esthétique, comme une manière de faire dialoguer théâtralité et performativité en les appliquant au domaine de la pratique. Parallèlement à cette approche, on peut constater qu’à la performance, tout comme à la majeure partie des pratiques théâtrales actuelles, s’impose le concept de « liveness », c’est-à-dire la présence provocante de l’humain sur le plateau, qui vient remplacer l’incarnation d’un personnage.

Au centre d’un processus de ce type, on retrouve l’esthétique intégrante du vivant. Sous ce terme, nous entendons l’intensité d’une communication « tête-à-tête », entre les performeurs et les spectateurs. Le théâtre performatif serait ainsi un mode d’expression intimement lié à une relation de tension entre le corps de celui qui présente et le corps de celui qui observe. Envisagés sous cet angle, théâtre et performance ne sont pas des notions si opposées. Elles appartiennent plutôt aux deux polarités d’un même processus qui passe par une réalité scénique fondée sur la présence et sur l’exposition expressive du corps. De fait, la généralité de cette définition remet en cause les barrières traditionnelles sur lesquelles repose la supposée incompatibilité des deux paradigmes. En effet, c’est uniquement en instaurant le dialogue entre le théâtral et le performatif qu’il devient possible de comprendre les nouveaux phénomènes de la scène contemporaine. Si aujourd’hui on remarque de plus en plus la présence provocante du performeur sur scène, remplaçant le comédien incarné dans un personnage, c’est que l’identité scénique repose sur l’interrogation entre la subjectivité d’un corps de performeur et le processus de reconnaissance des signes par le spectateur. Ces éléments font partie de la structure interne du théâtre performatif. L’action spectaculaire, enrichie à la fois par la théâtralité et la performativité, propose une autre façon de penser la scène, le mouvement, le temps, le contexte de jeu. Elle s’inscrit dans un processus de création qui, au lieu de définir les caractéristiques qualitatives, ouvre le champ scénique vers une série de possibilités d’explorations d’autres modes de la transmission théâtrale.

Pour conclure, il suffit de revenir au système mimétique proposé par Aristote pour voir que le spectacle vivant peut trouver sa raison d’être sans reproduire un autre monde. Certes, comme il le souligne dans le chapitre XIII, le but de chaque tragédie est de provoquer des événements qui « éveillent la frayeur et la pitié » (Aristote 1980, 77), mais ils peuvent également être provoqués par des principes non mimétiques, comme nous l’avons vu dans les exemples mentionnés précédemment. Or, dans un esprit plus moderne, la solution aristotélicienne, qui a influencé l’histoire théâtrale dans son intégralité, porte également un danger en soi. La définition de l’œuvre d’art comme une imitation d’événements réels ou d’agencements d’actions, risque de la dévaloriser en mettant à part l’originalité de son processus de création. Constamment renvoyée à un ailleurs, la théorie de la mimesis se révèle ainsi peu applicable dans l’optique contemporaine. La performance et le spectacle contemporain cherchent d’autres signes esthétiques situés au-delà du mimétique, pour présenter une réalité référentielle imaginaire, loin du principe de représentation lui-même. Ces formes qui déconstruisent les constituants fondamentaux du drame (action, dialogue, personnages, continuité) affirment l’autonomie de la scène théâtrale par la centralité de la présence et plus globalement de l’homme en tant que Homo Faber et non pas en tant que Homo Imitans.

Bibliographie

Aristote. 1980. La poétique. Paris: Éditions du Seuil.

Auslander, Philip. 1999. Liveness. Performance in a mediatized culture. Londre: Routledge.

Barreau, Hervé. 2008. Aristote pour aujourd’hui et pour demain. Chennevières-sur-Marne France: Dianoïa.

Benamou, Michel, et Caramello (dir.)Charles. 1977. Performance in postmodern culture. Madison: Coda Press.

Ben Mrad, Rafika. 2004. La mimésis créatrice dans la Poétique et la Rhétorique d’Aristote. Paris: L’Harmattan.

Biet, Christian, et Christophe Triau. 2006. Qu’est-ce que le théâtre? Paris: Gallimard.

Butler, Judith. 2008. Le Pouvoir des mots : Discours de haine et politique du performatif. Paris: Éditions Amsterdam.

Castellucci, Claudia. 2011. Les pèlerins de la matière : théorie et praxis du théâtre : écrits de la Societas Raffaello Sanzio. Besançon: Les Solitaires Intempestifs.

Danan, Joseph. 2013. Entre théâtre et performance: la question du texte. Arles: Actes Sud.

Feral, Josette. 2012. « Les paradoxes de la théâtralité ». Théâtre / Public, no 205, juillet-septembre 2012:8‑11.

Foster, Hal (dir.). 1983. The Anti-aesthetic: essays on postmodern culture. Washington: Bay Press.

Gunter, Gebauer. 2005. Mimésis: culture-art-société. Paris: Éditions du Cerf.

Janson, H. W. 1993. Histoire de l’art. Paris: Cercle d’art.

Lehmann, Hans-Thies. 2002. Le théâtre postdramatique. Paris: L’Arche.

Perrier, Jean-Louis. 2014. Ces années Castellucci, 1997-2014. Besançon: Les solitaires intempestifs.

Phelan, Peggy. 1993. Unmarked. The politics of performance. Londre: Routledge.

Schwab, Katherine. 1996. « Parthenon East Metope XI : Herakles and the Gigantomachy ». American Journal of Archaeology, no 100, janvier 2006:81‑90.

Outre avoir été récompensé par le Lion d’Or, prix prestigieux dans le domaine des arts, Faust a également connu des critiques dithyrambiques. Les sites les plus renommés dans le domaine des arts vivants n’ont pas non plus caché leur enthousiasme. Voir en particulier : Anne Imhof’s Bargain Pays Off With ‘Faust’ at the German Pavilion ici (consulté le 3 juin 2017) et Venice Goes Crazy for Anne Imhof’s Bleak S&M-Flavored German Pavilion ici (consulté le 3 juin 2017).↩

Nous préférons employer le terme « performance », et non pas « opéra » comme le fait Imhof. En effet, même si on y trouve certains aspects typiques de l’opéra, dans le sens le plus strict du terme, Angst II n’est ni accompagné par un orchestre, ni conçu pour être accompagné d’un livret qui met en scène des personnages et leur histoire. L’artiste précise cette distinction dans un entretien accordé à la revue 032c : « Angst est un opéra, même s’il ne s’y réfère pas dans le sens classique du terme » ; disponible en ligne ici (consulté le 5 juin 2017, traduit de l’anglais par l’auteur).↩

Dans son ouvrage Le théâtre postdramatique, Hans-Thies Lehmann problématise la question de la non-hiérarchie des images dans deux chapitres. En effet, à la page 131, il l’observe comme un signe, une caractéristique de base du théâtre postdramatique. Quelques pages plus loin, sa réflexion le conduit à lier cette question avec la notion de « parataxe ». Selon lui, la parataxe est chaque procédé théâtral qui permet la déhiérarchisation (Lehmann 2002, 131–136).↩

Nous pensons par exemple à The Artist is Present (2010) de Marina Abramovic et à You are my destiny (2014) d’Angélica Liddell.↩

Certes, le terme de « liturgie » est entendu ici dans un sens très large.↩

Mentionnons à part Les Métopes du Parthénon (2015) les autres spectacles comme L’Oréstie (1985, puis 2015) et Giulio Cesare (2001).↩

En grec ancien Ὁ Παρθενών / Parthenôn – « jeune fille », « vierge » (Petit Dictionnaire Larousse 2015).↩

Librement traduit de l’anglais par l’auteur.↩

Entretien avec Romeo Castellucci par Jean-Louis Perrier : disponible en ligne ici (consulté le 20 mars 2017).↩

Voir à ce sujet : Les paradoxes de la théâtralité (Feral 2012, 8‑11) et Entre théâtre et performance. La question du texte (Danan 2013).↩

On peut se référer, par exemple, aux travaux récents de Pippo Delbono, Ian Fabre et Thomas Ostermeier.↩

Voir en particulier : Le Pouvoir des mots : Discours de haine et politique du performatif (Butler 2008) et Le théâtre postdramatique (Lehmann 2002).↩

Performance : n.f. (mot angl., de l’anc. fr. parformer, accomplir). 1. Résultat obtenu dans une compétition, chiffre qui mesure ce résultat - Une belle performance. Sa meilleure performance est de six mètres (syn. record). 2. Réussite remarquable : Écrire un livre de cette qualité en si peu de temps, c’est une performance (syn. exploit, prouesse) (« Performance » 2013).↩