Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une recherche-création qui questionne l’état de danse et les technologies numériques qui ouvrent la voie à l’enrichissement des processus de montage vidéo et chorégraphique, à l’évolution de l’espace scénique et des dispositifs plastiques. En expérimentant des dispositifs qui génèrent des processus d’immersion perceptive et qui témoignent d’une appropriation émotionnelle de l’espace et du temps, nous soulignons la manière dont ils engagent dans l’instant, une écoute synesthésique aux entours, c’est-à-dire une disponibilité non orientée, maintenue par une attention flottante qui met à distance le sujet chargé de son ego et qui nécessite une conscience du corps inscrit, non pas dans un espace extensif de formes, mais dans un environnement intensif de forces1. En privilégiant, à travers l’improvisation, un lâcher-prise de l’attention au profit d’une réceptivité active, d’une disponibilité spécifique qui tient plus de l’écoute que de la vision, propice à l’état de danse, ces « pratiques de l’instant » dont ma propre démarche, mettent en œuvre une esthétique de la distraction.

Cette qualité d’attention, de concentration à travers l’abandon, qui fait être présent avant le langage, traverse le corps dansant en tension qui donne à voir une conscience du corps fluide qui implique une sorte de porosité au réel. Cette concentration paradoxale qui a lieu dans le lâcher-prise de la centration sur soi signifie qu’avant d’être mouvement, la danse est détachement, c’est-à-dire qu’elle provoque une « dissipation et distraction de la pensée - distraction par attraction dans le corps » (Nancy et Monnier 2005b, 111). Les danseurs et plasticiens mettent en œuvre une fluidité sensitive qui relève d’une pensée non représentative, un mode de pensée qui ne dépend pas d’une attention cognitive contrôlée. Un écart sensible, un différentiel de forces inconscientes se creuse entre le corps sensible et ses doublures virtuelles, dans un jeu d’oscillation qui révèle ainsi un corps multiple, simultanément pris dans un état de distraction et absorbé dans un réseau de tensions.

Après avoir introduit l’état de danse propice à la mise en œuvre de processus chorégraphiques et plastiques intenses qui affirment une présence plutôt que de donner une représentation, nous nous intéresserons à la perception du spectateur dont les artistes requièrent une présence instantanée, une disponibilité de corps dansant. La capacité à improviser exige un phénomène d’entraînement qui tient d’une imprégnation dans une diversité de milieux, qui sont autant de trajets intensifs de la mémoire. Cette emprise dans l’échange se donne et est sans cesse renouvelé dans l’instant. L’immobilité est une illusion qui se fonde sur les instantanés que la perception tire du réel et dont la mémoire se joue après coup. En fait, le mouvement est un continuum qui s’accorde à l’instabilité inhérente au vivant. En d’autres termes, immobilité et repos ne s’opposent pas mais coexistent comme polarités, comme tensions d’un flux multidimensionnel immanent de la vie. Dans un entrelacement de la vision et de l’action, émergent des corpus d’œuvres hybrides où des danseurs résonnent au contact de projections vidéographiques dans un espace-temps pluriel. Ces pratiques dialogiques nous mettent en présence d’une esthétique du virtuel. En effet la dissolution des bords du cadre et la pulvérisation des images dans des espaces feuilletés impliquent une perception multifocale au travers de laquelle une surcharge sensorielle et émotionnelle induit un état psychique particulier, une immersion dans une espèce de flou, de chaos rythmique. A travers une démultiplication de plans virtuels, pris dans le flux des images, le spect-acteur serait ainsi également amené, comme le danseur en improvisation, à avancer dans le noir et à remettre en jeu une écoute de la spatialité. La collaboration des arts plastiques et de la danse au travers de la technologie numérique crée ainsi un enrichissement des sensations. En mixant corps virtuels et corps actuels dans des systèmes synergiques et en jouant de différentes tonalités d’aura phénoménologiques, ces pratiques de l’intensité invitent le visiteur à mobiliser une perception stratigraphique qui révèle une musicalité immanente du corps dans sa relation au monde, ce battement entre le réel et le virtuel, dans son bras-le-corps avec l’instant.

I. Une esthétique de la distraction

« Être à la fois moi-même et cette feuille prise dans le vent et cet oiseau dans le ciel », Anne Philipe, Spirales, 1971

La pratique et la gestion des énergies par le danseur constituent le parangon de la connexion du corps à ce qui l’environne. C’est pourquoi je relie l’activité du danseur à celle du plasticien qui explore et amplifie le caractère mouvant de la kinesthésie, la plasticité du mouvement. La conception d’un corps dansant qui se dégage de ces pages, se fonde sur une qualité d’écoute de l’instant, une appropriation incessante du devenir changeant et imprévisible, et non sur un corps idéalisé, spectaculaire, pensé à priori comme porteur de message, de sens2. Le mouvement prime sur la forme, en ce sens qu’il s’agit d’« un corps complexe, qui offre plusieurs lectures » (Nancy et Monnier 2005a, 130), et non d’un corps-objet, spectaculaire et frontal. La danse contemporaine qui traite le mouvement comme une matière, s’oppose ainsi aux pratiques classiques et modernes qui, en négligeant la « teneur d’existence3 » chère à Deleuze, privilégient la structure chorégraphique close et donc le moment final de la représentation sur la dynamique d’une présence en acte, jouant des degrés de contraction de l’attention à l’instant. En d’autres termes, la danse classique nous met en présence de sujets purement cognitifs dans leur exercice de remémoration de phrases gestuelles préétablies, tandis que la danse contemporaine présente des corps sentants, plaques sensibles tout à la fois réceptives et créatrices de possibles. En faveur d’une mise en présence de l’être comme teneur, charge d’existence, et non plus comme image bidimensionnelle, sorte d’aplat idéalisé et irréel, elle ne met plus en scène des interprètes soumis à une mécanique du corps comme dans le classique et son obsession de l’en-face.

Favoriser l’expérience d’un réel en chantier

Il s’agit, au contraire de se rendre disponible aux modifications du poids, à travers le « refus de sauter comme un cabri » (Alain Buffard, cité dans Chapuis 2001, 36), comme en témoigne Alain Buffard, et de se déprendre de cette volonté de tendre, de s’étirer vers le haut, cette attitude posturale caractéristique des classiques romantiques dont l’aboutissement se manifeste avec les ballerines balanchiniennes montée sur pointes, interprètes glacées d’une recherche de l’élévation. Le pied nu, le contact direct du pied avec le sol4 dans lequel les danseurs tendent alors à s’enfoncer, participe également de cette remise en question des créateurs chorégraphiques qui substituent aux traditionnelles narrations affectées et déjà interprétées des classiques, une façon de lancer des processus. Par là même, ils favorisent l’expérience d’un réel en chantier en injectant une dimension vitale à leur travail. Indissociable de l’improvisation, cet aspect primordial permet de laisser le corps du danseur, mais aussi du spectateur, entrer dans des formes nouvelles. « Me laisser aller à une danse qui m’arriverait5 », comme le dit Loïc Touzé qui se situe lui-même « entre le paramétré et l’aléatoire » (Brignone 2006, 46), passe par un déconditionnement qui privilégie l’intensité sur le formel, c’est-à-dire la performance d’un corps réel en prise avec le monde, sur une quelconque démonstration de force ou de virtuosité technique spectaculaire.

Selon Michel Bernard, depuis Cunningham la corporéité dansante s’est transformée par l’inversion de vecteurs jusqu’alors privilégiés tels que le sens, le figuratif, la continuité, la perception univoque et l’homogénéité (Bernard 1990). A présent, l’œuvre se fonde au contraire sur un registre énergétique en favorisant le figural, la discontinuité, le micromouvement, l’hétérogénéité et l’opacité. La corporéité ne dépend pas simplement de la matérialité du corps, mais aussi du jeu avec un contexte, une contrainte de situation qui, dans une dynamique instable, stimule les sensations. Ainsi, le danseur occupe moins un espace qu’il ne le façonne avec tout son corps ou en interagissant avec un dispositif plastique qui modifie la structure temporelle de la danse. Le corps dansant contemporain apparaît dans un temps sans narration comme pesant, réel, monotone. Il est l’épure d’un corps brut. Cependant, ce corps rayonne dans des directions multiples, travaille dans une épaisseur qui réunit des strates temporelles hétérogènes, « des séries ouvertes d’expériences » (Merleau-Ponty 1945, 270) qui se fondent le temps d’une présence ramassée sur scène, en une trame discontinue, polyphonique, de plages, zones d’intensités reflétant une réalité multiple dans son surgissement. Dans l’immédiateté de sa relation au monde, le corps dansant souligne ainsi que le corps n’est qu’une strate sur « le corps sans organe », c’est-à-dire qu’il ne représente pas un organisme, une totalité signifiante, mais se présente comme un champ d’intensités, comme « corporéité » (Bernard 1990, 21), un enchevêtrement de forces, de devenirs énergétiques hétérogènes.

Alors que le Ballet traditionnel est représentationnel, pointé vers le public, bras, bassins, têtes et jambes dessinant des morphologies précises à travers un contrôle rigoureux de la verticale, les danseurs de Contact-improvisation développée par Steve Paxton, se concentrent de manière intérieure et soulignent l’importance du centre du corps, le torse, par un déséquilibre entretenu. Proche du mythe dionysiaque selon lequel la musique jaillit de l’intérieur, des tripes de l’homme, le regard des danseurs est intérieur ou porté sur son ou ses partenaires et révèle une immersion dans ce qui a lieu ici-et-maintenant, dans l’immanence du mouvement. Il ne s’agit pas de séduire le spectateur mais d’être présent, disponible de manière continue et fluide, absorbé par une dynamique que les danseurs suivent sans savoir où cette continuité de mouvements les amènera. Se laisser ainsi absorbé par la sensation de mouvement, par le « sens de la vibration » (Laban 2003, 21), et non par une diversité de motifs « solides » du mouvement à travers le dialogue physique d’une alternance de l’usage passif et actif du poids avec d’autres corps, implique une dissolution de la vision et de l’intention consciente dans le sens du toucher et les actions physiques réflexes.

Les danseurs de Contact Improvisation tels Karen Nelson et Alito Alessi dans Hoop Dance, produisent un état de présence « naturel », plus fluide que les danseurs de Cunningham, en se comportant à l’avenant. Ils ne renvoient pas chacun à un « moi » ou une substance mais plutôt aux heccéités dont parle Deleuze, qui ne sont pas le résultat de l’imposition d’une forme à une matière passive. Cette sorte d’individuation ne concerne ni un sujet, car elle est impersonnelle, ni un objet, car elle est en rapport avec les singularités pré-individuelles, mais un événement avec une certaine matérialité moléculaire soumise à des relations de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur et à un ensemble d’affects intensifs. « Les heccéités sont seulement des degrés de puissance qui se composent, auxquels correspondent un pouvoir d’affecter et d’être affecté, des affects actifs ou passifs, des intensités » (Deleuze et Parnet 1996, 111). Ainsi, « un degré de chaleur peut se composer avec une intensité de blanc, comme dans certaines atmosphères blanches d’un été chaud » (Deleuze et Guattari 1980, 2 - Mille plateaux:319). Le corps, selon Deleuze et Guattari, est un corps intensif plutôt qu’extensif, c’est-à-dire qu’il est en permanente réorganisation autour des différences d’intensités qui le traversent. Ce sont ces différences d’intensités seules qui donnent l’organisation du corps, ainsi nécessairement temporaire.

L’improvisation comme « disponibilité erratique »

Le corps dansant passe en effet par cette « zone diagrammatique » (Deleuze 1984, 65) dont parle Deleuze au sujet de Bacon qui, lui-même, a ce mot de diagramme, phase latente, silencieuse et très intense où se précipitent et coexistent à la fois des présences actuelles et virtuelles. A travers cette idée, Bacon évoquait la possibilité de faire éclater la forme en produisant de la catastrophe, c’est-à-dire en faisant intervenir à l’intérieur même de la figure des procédés susceptibles de casser la représentation. Ces présences actuelles et virtuelles se laissent réfléchir telle la lumière ou réverbérer comme le son, par une porosité du corps à ce qui l’entoure et qui résonne à travers lui. Entendre signifie alors ne rien écouter précisément et de même, regarder n’engage plus le fait de voir quelque chose en particulier. Dans cette situation, nous ne sommes plus observateurs à distance mais englobés et réellement investis dans la situation. L’espace n’est pas une réalité en soi, toute entière déployée, de part en part extérieure à elle-même. En suivant ici Merleau-Ponty, nous alléguons que notre rapport au monde est le milieu de notre expérience de percevoir qui se donne toujours comme déjà là. Il enveloppe tout, y compris le sujet qui l’appréhende comme des manifestations perceptives. En ce sens, le monde ne peut être objectivement représenté par une subjectivité transcendantale qui a la pleine possession d’elle-même. Les danseurs contemporains expérimentent cette disparition du sujet, du moi-je dont la fixation constitue le « virus moderne et contemporain » (Schérer 2005, 23).

Passer ainsi par la danse pour penser des pratiques de l’intensité me permet de dégager une conception de la corporéité comme heccéité qui, au travers de l’expérience d’une présence immédiate et intégrale dans une fiction mise en scène par l’œuvre, est apte à rendre sensible l’ordre moléculaire qui relève du flux et non de la forme, en révélant ainsi le « paquet de lignes » (Deleuze et Guattari 1980, 2 - Mille plateaux:247) qui nous composent. Il s’agit d’hétérogénéiser le corps, c’est-à-dire de « rompre l’homogénéité de la personne » (Louppe 2007, 51), ainsi que l’écrit Laurence Louppe à propos des chorégraphes contemporains qui privilégient le non-spectaculaire et l’expérimentation au détriment de la mise en scène d’interprètes virtuoses, opérant ainsi une critique de la représentation.

Loin de composer une suite d’enchaînements articulés de façon linéaire et de développer un motif central intégré dans une structure close, tel que le réalise le couple Balanchine-Stravinski par exemple, Cunningham crée ses chorégraphies à la manière de « patchworks », où des séquences de mouvement dansé, qui s’apparentent plus à des flux d’énergie qu’à de claires constructions de figures, s’articulent de proche en proche, comme des bribes d’intensité intégrées de façon immanente à la trame discontinue du mouvement. José Gil définit la chorégraphie comme un nexus, ce principe de vie qui fait tenir ensemble les séries divergentes du mouvement, « l’instant où une série accroche l’autre » (Gil 2000, 7/38). « Le nexus chorégraphique implique une continuité de fond de la circulation d’énergie, même si, en surface, des séries se heurtent, ou se séparent ou se brisent » (Gil 2000, 9/38). Dans ses events6, Merce Cunningham s’attache à pulvériser les entités stables qu’il a créées lors d’une présentation antérieure afin d’expérimenter et de renouveler les agencements des « séries [de mouvement], d’abord entièrement indépendantes et indifférentes l’une à l’autre, [qui] entrent en contact et se connectent en certains points singuliers » (Gil 2000, 4/35). Il ne s’agit donc pas de composer une chorégraphie comme un continuum de mouvements mais de s’installer d’emblée dans le mouvant, sans rechercher la figure ponctuelle pour elle-même. Les créations de Cunningham émergent à partir de séries de mouvements qui ne se prolongent pas entre elles, ni ne convergent vers quelque développement ou résolution finale. Elles ne narrent pas une histoire comme l’argument de Ballet Classique, mais découlent d’une « logique de l’énergie » (Gil 2000, 5/38), selon l’expression de José Gil, qui tisse de façon immanente de multiples continuités, des phrases disjointes de mouvements. Les formes apparaissent alors comme des amorces, des « embrayeurs du flux de mouvements » (Gil 2000, 5/38), pour générer d’autres coulées dynamiques, qui constituent autant de foyers intensifs de mouvements. Ainsi, tout se passe comme s’il ouvrait le présent en y injectant des dimensions virtuelles, travaillant précisément à l’articulation entre deux phrases gestuelles selon la logique du mouvement, et non à la fixation de celles-ci.

Il arrive que la possibilité entretienne une attente ouverte, non orientée, appariable à une passivité féconde. C’est la disponibilité, de « ponere, dis », poser comme double. Une disjonction se produit dans l’attention. Le sujet s’efface dans le différentiel, se décentre dans l’entre-deux d’une présence à soi kinesthésique, cette conscience du corps qui est simultanément aveuglement, absence d’une perception claire. Dans toute démarche d’improvisation, qu’elle soit plastique ou chorégraphique, l’expérience d’une présence immédiate et intégrale suppose un état de corps malléable, le regard proche, sur le mode du toucher. Comment tout en étant présent en chaque instant de cette durée qu’il investit, le corps dansant peut-il donner sa cohérence à l’œuvre ? Qu’est-ce qui anime cet enveloppement continu, cette « continuité de fond », selon l’expression de José Gil, dans la geste du corps livré à lui-même dans l’improvisation, aux aguets des mouvements du corps en apnée ?

Cette dimension intensive et temporelle qui caractérise l’imminence de l’acte d’improvisation, implique un rapport à la durée qui nécessite une attention particulière, une concentration qui emporte le corps dansant hors de tout lieu fixé d’avance. Les modalités de la perception du temps varient en quantité et en qualité avec la nature physique des changements. Le présent ne correspond pas à un champ temporel qui serait indépendant de son contenu car nous ne percevons pas la durée indépendamment de ce qui dure. La durée est d’abord subjective, c’est-à-dire plus ou moins longue en fonction de notre attention. Un laisser-aller-vers, une rencontre qui ne se réalise que dans une disponibilité, suppose une continuité de l’attention. Ce continuum de l’attention relève de l’efficience propre de la durée au sens bergsonien du terme. Bergson ne cesse de répéter dans ses textes phares qu’il existe des déterminations de grandeur qui ne sont ni métriques, ni spatiales, mais intensives : « la multiplicité des états de conscience, envisagée dans sa pureté originelle, ne présente aucune ressemblance avec la multiplicité distincte qui forme un nombre. Il y aurait là disions-nous, une multiplicité qualitative » (Bergson 1976, 90). C’est parce que la science rabat cette donnée immédiate de la durée sur un espace représentatif, où elle puisse faire l’objet de mesures et de calculs, qu’elle retombe dans le réductionnisme psychophysique. C’est donc bien un rapport de l’esprit au monde antérieur à l’espace de la représentation, et orienté par les exigences de l’action, que Bergson n’a de cesse de chercher à rendre compte.

Alors, comment concevoir le sentiment intérieur de durée s’il échappe à toute représentation ? Dans un lâcher-prise de la centration sur soi, les corps se meuvent plus par une intuition organique, cellulaire et par des perceptions que par des idées préconçues. Improviser consisterait alors à maintenir une sorte d’adaptation spontanée à des circonstances instables sans cesse changeantes. Le thématisme, en tant que variation méthodique d’un thème donné, laisse place à une organicité plus fondamentale où l’on ne considère pas la réalité comme réceptacle de choses, mais de manière dynamique, comme un ensemble de processus, de changements, de modifications. Nous affirmons avec Sylvie Crémezi que c’est bien une énergétique7, et donc certainement pas une thématique, qui est en jeu et agit de façon opératoire dans les processus de création des chorégraphes et des plasticiens contemporains.

Mues virtuelles : Provoquer une sollicitation multisensorielle du spect-acteur

Aucun argument ne figure comme dans le ballet classique au départ d’une œuvre chorégraphique, juste un corps et un sol pour seuls médiums. Dans le même esprit que les pratiques plastiques « contextuelles » (Ardenne 2009), selon l’expression de Paul Ardenne, l’œuvre chorégraphique consiste à affirmer une présence plutôt que de donner une représentation. Ces démarches intenses se situent à la croisée de différentes pratiques qui développent une transversalité qui peut se déployer aussi bien à travers les installations multiécrans et les performances, et implique que les conditions de projection soient partie intégrante des vidéodanses des artistes qui situent l’improvisation comme outil de composition au cœur de leur rapport à la vidéo. De fait, ces installations multiécrans créées par des vidéastes provenant des arts plastiques, comme Pipilotti Rist, ou de chorégraphes-réalisateurs, tels que N+N Corsino, manifestent des états transitoires et mouvants, requièrent des spect-acteurs une présence instantanée, une disponibilité de corps dansant. Si chez N+N Corsino, la danse reste le moteur originel de leurs créations, ils changent d’espace de représentation en créant des fictions chorégraphiques qui prennent la forme de films et d’installations multimédia à travers lesquels le corps s’étend à d’autres lieux que celui de l’espace scénique. Dans leur installations vidéo-chorégraphiques, espaces concrets et espaces imaginaires ou virtuels se mixent, se heurtent et se recomposent. Construisant dans le rythme une proximité physique avec le spectateur, ces pièces multiévénementielles, créées à partir d’enregistrements analogiques et de dispositifs interactifs, sollicitent une vigilance perceptive par-delà les processus d’identification classique.

« Réfléchir, parler, danser produit de la mémoire. La mémoire peut donc accroître sa masse dont une partie, incluse dans la masse du corps, est sensible à la gravité, et une autre liée à une certaine apesanteur… Ma mémoire c’est mon poids plus le poids de mes traces potentielles… » (N+N Corsino, cité dans Dobbels 2002, 20). Comme le remarque Valéry, la réapparition d’un souvenir s’accompagne automatiquement d’un effet de recontextualisation. « La mémoire est quelque chose qui attend, quelque chose comme la durée d’une forme, hors du présent et veuve de ses conditions de formation. La mémoire attend l’intervention du présent » (Valéry 1974, 1218). Retenons l’idée essentielle de mémoire comme disponibilité. Elle fonctionne comme une machine virtuelle qui peut par elle-même s’émouvoir et qui ne cesse de nous prendre au dépourvu quand elle nous met face à notre latence, cette partie de nous-mêmes que nous ignorons et qui, parfois, s’expose sans aucune décision consciente de notre part. Et sans doute est-il permis de radicaliser ce principe en considérant que plus le sujet est distrait, c’est-à-dire moins celui-ci exerce de contrôle sur lui-même, et plus la charge affective a des chances de se faire prégnante. « Il faut être distrait pour cela - se laisser faire - Subir. C’est une transformation naturelle. Remonter, ici, est spontané » (Valéry 1974, 1230). Très proche de Proust, Valéry note que la vraie mémoire appartient aux distraits, c’est-à-dire à ceux qui ne s’en préoccupent pas, qui ne pensent pas à elle. Nous dirons qu’en quelque sorte, ça pense en eux et c’est justement la raison pour laquelle le souvenir peut aisément retentir en eux. C’est pourquoi improviser, « c’est d’un même mouvement chercher et trouver, décomposer et unifier, oublier et se remémorer, mais surtout pas se souvenir » (Launay 1992, 69). L’effondrement des faits perceptifs dans l’oubli nous permet d’avoir une perception du temps. Effectivement, sans ce phénomène entropique, sans cette dégradation apportée par la mémoire, nous ne percevrions pas l’action du temps et tout serait également présent. Ainsi nous affirmons que laisser advenir, en ne se forçant pas à se souvenir, mais en se tenant simplement à l’écoute de ce qui rémane, apparaît comme la condition sine qua non pour improviser.

L’improvisation nous donne l’occasion d’aller explorer une ambiance, de rentrer dans un état, de l’amplifier et enfin de le porter vers un paroxysme. Le déroulement de la danse n’est plus alors paramétré par un agencement raisonnable de codes préétablis, mais par ce qui conduira le mouvement, dans une sorte de lâcher-prise, en des lieux inconnus. Si la danse transforme l’espace et si la caméra nous donne accès à des points de vue inédits dans les fictions chorégraphiques de Nicole et Norbert Corsino, les nouvelles technologies, et notamment le virtuel, expérimentent les capacités imprévues du corps afin de le solliciter davantage dans ses limites.

Le virtuel prolonge les capacités humaines, repousse les limites des territoires et multiplie les points de vue pour rendre consciente et visible la propre métamorphose du spectateur. Les espaces hybrides telles les Topologies de l’instant, créées par N+N Corsino, dans lesquelles des paysages minéraux et des désordres organiques jouxtent des structures géométriques bétonnées dans un flux ininterrompu et ponctué de surgissements dans le mouvement d’apparition/disparition des images projetées sur les écrans mobiles, « exaltent les possibilités du corps » (Galea 2002, 100) du spectateur. Ces mues virtuelles, les « topologies de l’instant » dont le titre se serait bien ajusté aux œuvres mescaliniennes d’Henri Michaux, impliquent la corrélation intime d’une présence à l’instant, dans une adéquation subtile au lieu. Elles expriment à travers le mouvement, comme l’écrit Michaux dans L’Infini turbulent, le fait qu’« on existe par infiniment de présences de suite » (Michaux 1994, 97). Le corps dansant dans sa relation à la vidéo rend ainsi tout à la fois visible, sonore et tactile, le fait irréductible d’un corps qui a lieu sur une multiplicité de plans à la fois, ou, en d’autres termes, le fait simple qu’il existe ici-et-maintenant.

Mais, la caméra vidéo qui prolonge le corps dansant, transforme son regard et sa geste de façon immanente. Elle lui permet littéralement de se dédoubler pour se disjoindre et carrément disjoncter pour instaurer une distance, un entre-deux subtil qui exhale les présences. La caméra peut même tendre vers une dimension impersonnelle du danseur qui se neutralise en tant qu’ego et s’affadit pour ouvrir les possibles, c’est-à-dire qu’il maintient une disponibilité non orientée, ouverte. Ainsi, ces artistes qui intègrent le mouvement dans leurs installations, et qui tentent de modifier la perception par l’élaboration d’un espace instable en constante transformation, provoquent une sollicitation multisensorielle du spectateur. À cet instant de la réflexion, nous pouvons donc poser que, d’une certaine manière, improviser c’est lancer des intensités sur des lignes de fuite fragiles et éphémères, qui ne se laissent approcher par aucun mécanisme intellectuel, durant le moment où le jeu parvient à nous tenir. En fait, c’est nous qui sommes joués et vibratiles, plus ou moins « jouables » selon les instants, performeurs désincarnés tout à la fois qu’auditeurs encapsulés.

La chorégraphie comme « chaos-graphie » ou agencement rhizomatique

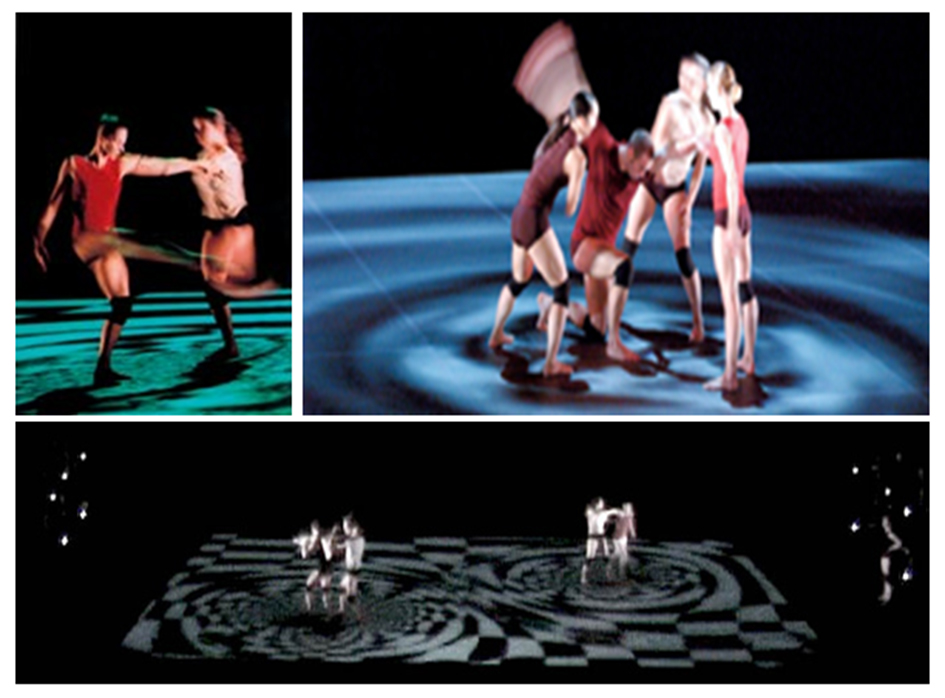

L’ère des nouveaux médias induit une autre forme de pratique artistique qui permet des langages inattendus, des manières inhabituelles d’aborder l’expression et la création actuelle. Une pièce d’Angelin Preljocaj, en collaboration avec le vidéaste Hölger Förterer, intitulée Helikopter, est une « chaos-graphie » pour six danseurs, créée en 2000 à partir de l’œuvre de Karlheinz Stockhausen. Reprenant un terme de Fabrice Hyber s’est approprié pour son intervention plastique dans Les 4 saisons de Preljocaj, on peut parler d’une « chaos-graphie », une écriture du chaos qui se réalise par un mixage entre l’espace vidéographique instable au sol, qui redessine incessamment des hélices et se mue perpétuellement en nuages de fumée ou en ondes sur la surface de l’eau, et les corps dansants qui se transforment, au fur et à mesure, en instruments à vent et dont les bras, amples, raides et longs, résonnent avec les pales de l’hélicoptère. À chaque danseur est ainsi associé un espace-cadre vidéographique mouvant, projeté au sol à leurs pieds, et sensible à leurs charges énergétiques, à leurs poids, par un système sophistiqué de capteurs infrarouges qui réagit à ces données directement, de sorte que ce cadre façonne en retour le danseur. Et réciproquement, la danse crée littéralement l’espace qui l’habite. Cette pièce inscrit les corps dans un champ de forces réversible où les danseurs apparaissent, dans un flux de lignes vidéoprojetées au sol, comme des vecteurs d’intensité traversés par des milieux énergétiques. Ils concrétisent les propos de José Gil qui définit la chorégraphie comme champ de forces : « dramaturgie de forces, de tensions, de brisures, de lenteurs, de vitesses, d’accroissements et de modulations d’intensités, de déploiements, de chocs et de conjonctures d’espaces ». Ce champ de force est visible au sol dans Helikopter, où des lignes géométriques dérivent au contact des danseurs en courbures, figures du rapport à l’autre selon Levinas et établit un dialogue entre le corps des danseurs et leurs images.

La complexité qui émerge de ce mélange, résulte de la fusion de l’espace objectif et de l’espace du corps propre (Merleau-Ponty 1945, 123) du danseur en milieux dynamiques interreliés. C’est cette contamination de l’espace en milieux habités qui interfèrent les uns les autres, qui reflète le concept de virtualité. Dans une saturation audiovisuelle, les sons bourdonnants de l’hélicoptère au sol où les lignes géométriques fluent, la gestuelle des danseurs rendus mécaniques, comme en roue libre, s’apparente à la notion d’interférence qui définit la propagation simultanée de plusieurs ondes, tandis que les corps-empreintes brouillent la piste, l’espace construit, ordonné et projeté, en créant sur leurs passages et leurs voltes, des cercles concentriques qui détruisent l’agencement lisse de l’espace-cadre qu’ils génèrent, reproduisant ainsi l’engrenage de l’espace de simulation de vol.

Dans Helikopter, on peut dire qu’il se produit une sorte de coalescence entre le visuel et le sonore puisque l’un et l’autre deviennent indiscernables. En effet, le danseur est d’emblée dans l’intensité, dans le corps de la musique. Les spectateurs sont pris dans les images projetées de la scène et les rythmes musicaux, de telle sorte qu’ils ne se ressentent plus comme étant assis sur leur siège. Ils sont happés vers un dehors sans horizon, ou plutôt vers un horizon dynamique en perpétuel mouvement. Ici, les danseurs ne composent pas un tout mais constituent des agrégats, c’est-à-dire « les composantes d’une multiplicité », qui justement ne se résolvent pas en totalité, et qui se traduisent pour les spectateurs par une « saturation du visible » (Dautrey 2004, 37), en résonance avec cette prégnance de la dimension sonore composée d’extraits de la pièce du même nom de Stockhausen. Cet abandon des figures, accomplissant une totalité pour une multiplicité qualitative, « extrait du geste du danseur une pure intensité » (Dautrey 2004, 37). Comme le remarque Jehanne Dautrey, l’agencement rhizomatique deleuzien, en tant que structure ouverte composée de flux de devenirs, de vecteurs de forces, apparaît ici comme la figure juste permettant de penser à ce feuilletage complexe qui a lieu entre la musique, la danse et la vidéo. Cette complexité, qui émerge comme structure différentielle, est produite par la friction des espaces personnels des danseurs et des espaces-cadres vidéographiques, et par une interaction fondamentale entre la danse et la dimension sonore, à la fois musicale, par le jeu des instruments, et composée de bruits, par les tournoiements des pales des hélicoptères. Dès l’ouverture, la dimension sonore installe la pièce et prépare la danse. D’abord, dans le noir, on entend en crescendo le bruit du tournoiement des pales de l’appareil, puis apparaît la projection au sol des pales au décollage et enfin un tapis de lignes droites et parallèles se déroule au sol, circonscrivant de la sorte l’aire de jeu vidéochorégraphique. Les danseurs interviennent dans le même temps que la dimension musicale de la pièce de Stockhausen, c’est-à-dire avec les instruments à vent. Loin de plaquer un contenu chorégraphique conçu en studio sur le morceau de Stockhausen, voire de l’illustrer, la danse mêlée à la vidéo rend sensible la dimension sonore, celle-ci devenant à la fois audible et visible.

Construite à partir des improvisations des danseurs et structurée par le chorégraphe, la gestuelle déployée apparaît discontinue du fait de son implication avec la vidéo et de son rôle révélateur de la structure musicale. Celle-ci n’est pas créée par une juxtaposition de phrases chorégraphiées dans la linéarité, car la juxtaposition introduit l’idée d’une réalité extérieure, d’un troisième terme, c’est-à-dire l’idée d’une représentation précise de l’ensemble en une unité coordonnée, mais à partir de gestes dont la valeur est « purement différentielle » (Dautrey 2004, 36) et qui participent d’une multiplicité sans la subsumer dans quelque résolution sonore et visuelle. Réalisée à partir d’une écoute singulière de la pièce de Stockhausen, cette œuvre génère, pour les danseurs comme pour les spectateurs, une « écoute abstraite », car ce qui se donne finalement à expérimenter dans ce spectacle de danse relève moins du visuel que du sonore.

Ainsi, un espace-temps feuilleté qu’on pourrait qualifier de proprement « contemporain » se révèle à travers ce mixage de pratiques plastiques et dansées qui ne participent pas d’un tout, comme le vœu moderne de la Gesammtkunstwerk, mais déploient dans l’horizontalité, une multiplicité ouverte, perceptible à l’écoute et peuplée de champs de forces traversés par des danseurs qui mobilisent l’espace comme des vecteurs d’énergies, et non comme des entités isolables. De fait, les danseurs apparaissent comme des vecteurs d’intensité, c’est-à-dire comme de purs écarts puisque l’intensité d’un phénomène se définit de façon générale comme la différence entre deux états relatifs à ce phénomène. L’intensité est d’abord le siège de frictions de tensions hétérogènes, c’est-à-dire fonction d’une différence de potentiels.

II. Le « sentiment géographique »

Ces artistes qui travaillent « à l’écoute », déploient une esthétique de la distraction où le sujet n’apparaît plus comme un sujet phénoménologique mais comme « un sujet résonant » (Nancy 2002, 44) qui laisse un champ intensif retentir de soi à soi, et s’attachent à creuser « le fait intensif du corps » (Deleuze 1984, 34), tel que Deleuze le décèle dans les peintures de Bacon. Roland Barthes qui a théorisé cette écoute post-moderne, la définit comme une « écoute panique » (Barthes 1982, 3:228) telle que la concevaient les Grecs dionysiens, c‘est-à-dire non pas une écoute directrice qui focalise l’attention et la conscience sur quelque signifié, mais une écoute ouverte qui sonde la dispersion même. Loin de postuler une stabilité du moi, une unité de la personne, tout se passe comme en transition du régime optique, avec les perspectives qu’offre le regard, à un régime de l’écoute où la dimension sonore privilégie une disposition de résonance par la tension de l’oreille et la vibration du corps. Dans le lâcher-prise, à travers simultanément la densité énergétique, l’enchevêtrement des vitesses et les qualités de mouvement, il s’agit de donner à voir, au travers de dessins et d’installations vidéographiques, un non-rapport à soi, une sorte d’absence, de décalage qui met en jeu les différences polyphoniques de l’instant.

L’appréhension sonore de l’espace comme mise en état de danse

Si « la relation au paysage est toujours une affectivité à l’œuvre avant d’être un regard » (Le Breton 2000, 74), comme le pose David Le Breton dans son Éloge de la marche, le corps en marche dans son insistance répétitive de l’alternance et de la pulsation des deux pieds, chacun entraînant l’autre, peut s’intensifier en une sorte d’état second. Expérimentant cette coïncidence de l’écoute et de la marche, mon travail plastique repose ainsi entièrement sur une manière de se mettre à l’écoute du monde, d’enregistrer ses palpitations, ses battements, sans intervenir sur lui, sans vouloir le modifier. Cette position de retrait au travers de cheminements physiques, cette prise d’écoute et cet oubli de soi dans l’acte créent cette sorte de distraction, d’aveuglement musical basé sur un état de transe lucide, qui est donné à expérimenter dans mes vidéos.

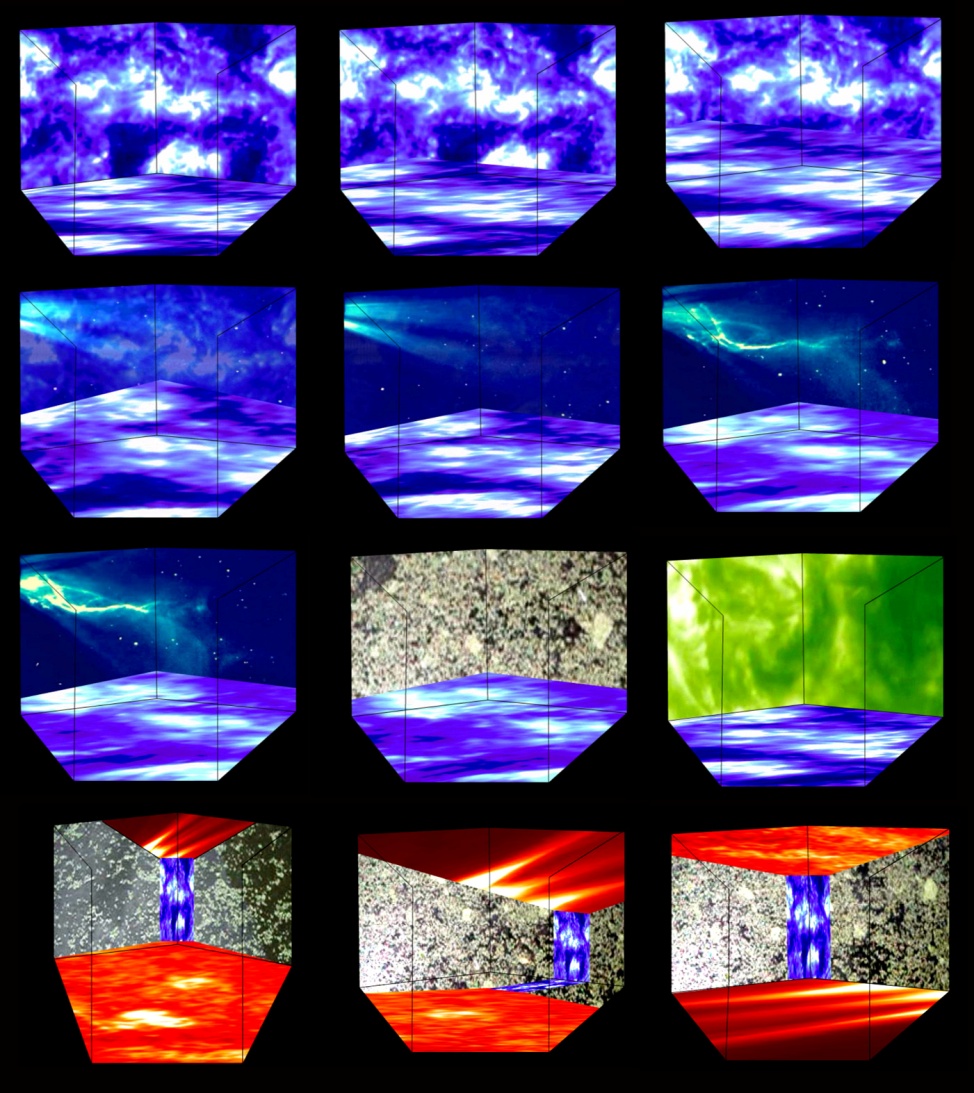

La première phase du travail consiste ainsi en un arpentage : explorer la tonalité singulière d’un lieu et l’incorporer de façon kinesthésique pour en tirer des trajectoires, des lignes de fuite. Le travail en atelier consiste ensuite notamment à extraire des bribes dynamiques sonores et visuelles que je réinjecte dans l’espace dessiné, modelé. La dimension sonore qui se compose d’un montage de captations d’éléments atmosphériques et de lignes sonores hypnotiques créées au clavier numérique suggère cette dimension polyphonique en nous y installant d’emblée.8 Ainsi je capte des éléments atmosphériques au cours de marches et crée également des lignes sonores hypnotiques au clavier numérique. De ces déambulations, émergent des modules séquentiels basiques sonores et visuels, générateurs d’entités discrètes qui condensent, en latence, la probabilité de s’impliquer à nouveau dans d’autres contextes consistants. Ces entités élémentaires, ces agrégats développent de multiples épaisseurs temporelles qui s’intègrent dans des environnements actés plus complexes, des architectures liquides telle qu’Ultra-relativistic e-motion, une installation vidéo-chorégraphique où des danseurs interagissent de façon kaïrotique, c’est-à-dire dans un temps agi, le temps de ce qui n’est pas prévisible et qui implique des singularités non déterminables d’avance. Créé en collaboration avec Harald Krytinar et présenté sur deux soirées à la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence en juillet 2005, Ultra-relativistic e-motion9 est un site polyphonique, vidéochorégraphique, altérable et mouvant, tout en trouées, à entrées multiples, laissant circuler les flux, les parcours, dans un espace-temps pluriel. Cette pièce rhizomatique met en jeu dans un univers sonore, des projections vidéographiques et un mouvement dansé.

Cet espace multidimensionnel génère, avec la collaboration de danseurs du Groupe Urbain d’Initiatives Dansées de la compagnie d’Angelin Preljocaj, une performance audiovisuelle, et porte les stigmates d’une tendance névrotique à la fluctuation. Cette topologie disruptive s’effectue par une délocalisation effective du corps dansant qui, redéfinissant chaque fois un topos spécifique, génère par sa dynamique corrélative au lieu, un paysage nouveau qui se défait et se refait dans une nouvelle configuration, ouvert quant à l’incertitude de sa temporalité. Dans cette pièce, composé de cinq éléments modulaires mobiles plus ou moins translucides de 3 m x 4 m x 3,5 m, danseurs et spectateurs mélangés, il s’agit de faire coexister des temporalités diverses dans un espace-écran multidimensionnel perforé de vidéos et de projections photographiques, comme autant de vagues mystérieuses dont les références corporelles se superposent ou se confondent dans un flux ininterrompu. Cependant, il ne s’agit pas de définir ou de configurer l’espace mais de le magnétiser, au sens que Michel Bernard donne de cette « musicalité corporelle extrinsèque » (Bernard 2001, 181), cette aimantation qui a lieu entre les corps à travers leurs distances proxémiques et qui tisse « cette constellation sensori-motrice de corporéités mobiles qui se polarisent les unes les autres » (Bernard 2001, 183). Traversé de représentations vidéographiques, le spectateur se tient dans un champ d’interférences temporelles où des projections vidéographiques, non localisées et intermittentes, apparaissent sur les structures semi-transparentes concaves et convexes, en échange constant avec la dynamique des trajets chorégraphiques des danseurs. Variables cachées, les apparitions et disparitions hasardeuses de ces bribes vidéographiques perturbent la perception continue de la danse, conçue en studio par Harald Kritynar, constituée de solos, duos et trios éparpillés. Elles exercent une pression imprévisible sur l’expansion spatiale des danseurs et sur la dynamique chorégraphique à travers la distribution des impacts des phases statiques et dynamiques de ce champ de forces.

Cette « télétactilité » a lieu non seulement entre les danseurs qui reconfigurent la topologie en dessinant des lieux d’intensités à travers l’espace troué de zones de turbulence vidéographique, mais également entre les danseurs et les spectateurs qui soulignent des emplacements privilégiés. La danse retentit ainsi sur le spectateur dont la perception et la prise d’espace au milieu des danseurs remettent en jeu, de façon incessante, le processus vidéochorégraphique. Si une structure spatio-temporelle peut être dégagée de cette pièce, une partition d’événements préparés avant d’être projetés ou chorégraphiés, la durée des performances est éminemment variable et dépend des groupes de personnes mis en présence dans cet espace feuilleté. Ce dispositif expérimental et contingent élimine en quelque sorte toute idée de spectacle, puisqu’il ne s’agit pas de présenter un objet plastique et chorégraphique fini, mais de prolonger le travail en atelier le jour même de sa réalisation avec le public, celui-ci agissant au cœur même du processus vidéochorégraphique.

Comme l’explique Robert Ellis Dunn, il s’agit d’ « être capable de se distancer une seconde et savoir comment revenir tout en étant très clair » (Dunn 2005, 173). Dans la traversée panique que notre attention parcourt dans ce labyrinthe feuilleté, une circulation incessante et multiplement orientée s’organise parmi des strates incompossibles. Les mouvements se mêlent aux images, aux sons et la dispersion de chacun des éléments vient, séquence après séquence, constituer une somme de résonances à chaque fois inédite, révélant ainsi une certaine « phobie du développement10 ». Le spectateur n’est ainsi pas plongé dans un temps directionnel, mais se trouve immergé d’emblée dans un complexe de rapports de forces qui l’affectent et qu’il affecte en retour par sa prise d’espace, en générant des aires à danser de façon spontanée. Nous diront ainsi, avec Messiaen, que « la substance du monde est polyrythmie » (Messiaen 1994, 30) et, qu’en ce sens, l’œuvre rend compte de cette multidimensionnalité par une écoute du corps en son entier. L’écoute est alors un toucher puisque, fondamentalement, elle s’étend dans toutes les directions, ce qui implique que la dimension multidimensionnelle est immanente au registre de l’écoute qui est « volumineuse et en mouvement » (Escoubas 1998, 89).

Une première phase du processus, intitulée « Morphologies incompossibles », consiste en un sas immersif qui nous installe d’emblée dans la multidimensionnalité de l’écoute. À l’entrée du dispositif, deux modules angulaires semi-transparents forment un espace clos dans lesquels sont projetées des perspectives incompossibles. Entourant les modules, des danseurs sont visibles mais floutés, dans un jeu de perspectives contradictoires qui provoque une perte de l’horizon temporel, un déséquilibre inaugural, un vertige. En fait, ce sas constitue une architecture virtuelle composée de plans mouvants de « matière élémentaire ». La matière bouillonnante, extraites d’images vidéo du satellite Soho qui étudie la structure interne du soleil, projetée sur l’angle frontal et au sol, renversant haut et bas dans une étrange réversibilité et dans un enveloppement continu de sons aux basses fréquences, trouble la perception du spectateur, lui-même plongé dans cette circulation d’énergies, et recevant cette vibration de la matière à même sa peau. Les projections lumineuses effaçant les contours de l’espace réel, le spect-acteur se voit contraint de renouveler son « centre », ses appuis au sol dans cet espace qui se dilate et se contracte, et dont les limites fuyantes resserrent ou surdimensionnent l’espace environnant les corps. On est proche de l’expérience de cet espace musical que pose Anton Ehrenzweig autour d’une œuvre de Bach dans laquelle, « en maintenant notre attention dispersée sur la structure entière de la trame polyphonique, nous prenons conscience des modifications incessantes de la densité de son bâti, qui tantôt se resserre et tantôt se gonfle et s’ouvre » (Ehrenzweig 1982, 118). Dans ce sas immersif, la modulation incessante d’architectures liquides emporte le spectateur dans une expérience rythmique, « expérience qui rappelle “l’expérience océanique” du mystique décrit par Freud » (Ehrenzweig 1982, 119), ce fantasme d’Être-Un-avec-le-Tout, de ne faire qu’un avec l’environnement.

L’enveloppement du spectateur dans des espaces mouvants, qui l’imprègnent de façon sonore et visuelle, est tel que celui-ci est amené à se glisser dans ce cadre versatile et à trouver son propre rythme de déambulation. Dans ces matrices inspiratrices de visions, progressivement, le monde intérieur s’impose par la résonance de l’écoute du corps, et tend à submerger la conscience dans un mouvement de flux et de reflux, entre réalité et rêve. On assiste à une intensification de la conscience de soi et de la présence aux choses, et non à leur effacement. Selon Michel Hulin, « bien plus qu’une mythique confusion entre le Moi et le non-Moi, c’est le sentiment d’une co-appartenance essentielle entre moi-même et l’univers ambiant qui se dégage » (Hulin 1993, 57).

En pénétrant ainsi dans le sas, le spect-acteur s’inscrit dans le cadre restreint d’un horizon immense de virtualités et s’invite par là à une intensification de la conscience de l’existence, de l’être-au-monde. Un tel espace-temps non linéaire, à géométrie variable, exclut toute mise à distance régulatrice, toute appropriation intégrale organisant une totalité discernable et contrôlable. Le spectateur doit y être immergé de sorte qu’il se place hors d’une perspective univoque, entraîné vers une dynamique, dans un hors-champ pluriel. Troublé par le changement constant des dynamiques, des sons et des images dans ce vaste champ sensoriel ouvert, il se sent complètement déconcerté, sans repère ni coordonnée spatio-temporelle. Emporté dans cette dérive temporelle, il prend conscience de sa propre présence dans cette situation spatiale, comme un aveugle qui sent l’espace qui l’entoure.

Loin de vouloir coaguler une fiction, il s’agit d’écarter toute polarisation de la vision et de laisser dériver le regard de manière sonore, en vision périphérique. En suscitant une manière de « regard géographique », ce « regard aveugle » qu’Hubert Godard, dans un entretien avec Suely Rolnik à propos de l’œuvre de Lygia Clark, oppose au regard objectivant, il apparaît que la dimension de l’écoute emporte le regard dans son mouvement propre. Le visible n’est pas second par rapport à la dimension sonore et semble même plutôt résonner sur le mode sonore. Le corps dansant apparaît ainsi comme un corps vecteur qui donne accès au sentiment du monde comme fondamentalement ductile, en présentant des flux et non des formes prédéfinies par un moi11. Bien loin de déployer une forme close, une « structure coagulante brimant la libre fluidité de l’élémentaire12 », cette corporéité, matière intense et en laquelle « seules les intensités passent et circulent » (Deleuze et Guattari 1980, 2 - Mille plateaux:189), mise à l’épreuve à travers des démarches plastiques et dansées, nous implique dans une expérience directe du flux, chère à Deleuze, afin d’habiter le monde et de faire éclater les limites d’une réalité dominante, stigmatisante et surtout représentationnelle.

III. Pratiques de l’instant, pratiques de l’urgence

Dans son essai sur Henri Bergson, Gilles Deleuze revient sur la notion de virtuel qui rejoint la mémoire humaine comme durée. Pour lui, la mémoire s’élabore comme « coexistence virtuelle », dans la mesure où les traces accumulées coexistent et suivent des lignes de tension, des degrés de contraction et de détente divers dans un temps unique. C’est lors de l’actualisation d’une trace virtuelle, c’est-à-dire lorsque le passé se porte vers le présent, cherchant un point de contact avec lui, à partir du moment où le souvenir, devenant lentement image, entre en coalescence avec le présent, que s’effectue une transposition, une expansion du passé vers le présent. Si le temps est rattaché à une pensée de l’indétermination, il ne peut opérer avec la catégorie du possible car le réel est à la ressemblance du possible qu’il réalise. Par contre, selon Gilles Deleuze, le virtuel possède déjà une réalité qui n’attend que son actualisation qui fonctionne, non par mimétisme, par ressemblance, mais par différence, création.

Le rêve-matière

Dans mes circonvolutions graphiques telles qu’Heady Roots, des circonvolutions graphiques à l’encre de Chine, j’extrais des bribes d’espaces naturels, de plissements de strates sédimentaires, que je photographie au cours de déambulations erratiques. Puis de retour à l’atelier, je conserve quelques points de réserves, quelques lignes racinaires d’où s’encrent des configurations graphiques singulières, improvisées, brisant la représentation. Tout se passe exactement comme l’écrit Deleuze : « une perception actuelle s’entoure d’une nébulosité d’images virtuelles qui se distribuent sur des circuits mouvants de plus en plus éloignés, de plus en plus larges, qui se font et se défont » (Deleuze et Parnet 1996, 180).

On peut dire que le temps se stratifie alors de dimensions impliquées. En effet, non seulement il conserve le passé et fait passer le présent, mais de plus, surcharge le présent d’un passé virtuel compossible. « Nous choisissons en réalité sans cesse, et sans cesse aussi nous abandonnons beaucoup de choses. La route que nous parcourons dans le temps est jonchée des débris de tout ce que nous commencions d’être, de tout ce que nous aurions pu devenir. Mais la nature, qui dispose d’un nombre incalculable de vies n’est point astreinte à de pareils sacrifices. Elle conserve les diverses tendances qui ont bifurqué en grandissant. Elle crée, avec elles, des séries divergentes d’espèces qui évolueront séparément » (Bergson 1921, 101). Le temps devient donc la profondeur mouvante d’un horizon d’indécidabilité, et des choix se révèlent lors des bifurcations du « chaos déterministe », qui ne possède pas d’homothétie interne, mais une infinité d’autosimilarités13 entre leurs parties.

Entrer dans l’image & faire émerger des angles morts : « Lignes d’erre », « Shifting Walls », « Palinopsies »

Comme l’explique Gilles Deleuze, le nomade n’est pas forcément, de façon paradoxale, quelqu’un qui bouge car il existe des voyages sur place, des voyages en intensité (Deleuze 1973, 168‑69). D’ailleurs, historiquement, les nomades ne sont pas ceux qui bougent comme les migrants, mais au contraire ce sont ceux qui ne se déplacent pas, et qui se mettent à nomadiser pour rester à la même place, en échappant aux codes.

Ainsi peut-on voyager immobile, en restant sur place, suspendu dans une expérience imperceptible, inattendue et souterraine. Ce qu’on appelle le suspens, étymologiquement « pendre dessus », correspond à l’installation dans des états intermédiaires permis, outre l’attente du possible et de l’impossible, par la possibilisation.

Ainsi, le suspens a lieu entre le virtuel et l’actuel, entre le facile et le difficile, entre l’être et le non-être, entre le possible et l’impossible, entre les conditions suffisante et insuffisante, entre le contingent et le nécessaire, entre l’actif et le passif. Au lieu de se succéder, avec le déjà-vu, les deux modalités de l’actuel et du virtuel sont contiguës et agissent de concert. L’événement semble à la fois actuel et potentiel grâce à la coexistence perturbante entre l’ « actuel » et le « virtuel », et la simultanéité des modalités différentes peut provoquer un effet hypnotique, amplifiant ou paralysant le « hic et nunc » immédiat.

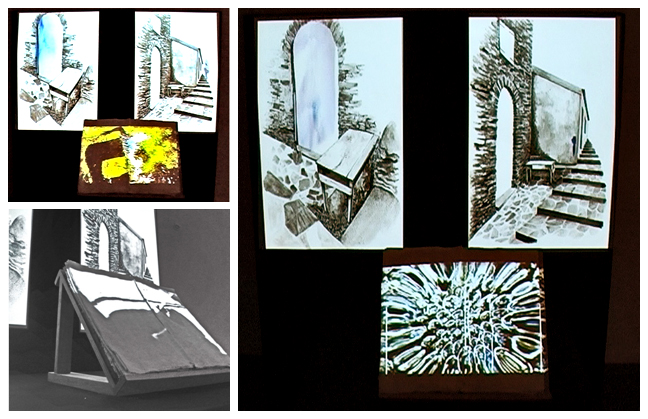

Dans ma démarche qui porte en particulier sur l’instant et le mouvant, je mets en œuvre une fluidité des matériaux sonores et visuels extraits de déambulations erratiques dans divers lieux et recontextualisés en surfaces-temps feuilletées au travers d’installations multidimensionnelles, sonores et visuelles qui immergent le spectateur dans une écoute polyphonique de l’instant14. Je travaille actuellement sur un processus créatif entamé avec une série d’installations, Lignes d’erre, qui incorpore l’image vidéographique à des dessins et à différents supports tel un livre de plâtre (Maugery, s. d.). Dans Lignes d’erre I (Maugery 2011), le regard est pulvérisé sur trois plans : des projections vidéographiques sont diffusées sur un livre de plâtre et d’argile tandis que des apparitions disparaissantes de silhouettes vidéographiques déambulent sur deux dessins au lavis représentant des seuils et des voies de passage. Dans Lignes d’erre II (Maugery 2012a), la vidéo est projetée sur six lavis format raisin. En immergeant le spectateur dans une « écoute panique », ouverte, c’est-à-dire non pas une écoute directrice qui focalise l’attention et la conscience sur quelque signifié, il s’agit de mettre en œuvre une esthétique de la distraction qui sonde la dispersion même. Cette pratique de l’instant qui incorpore le corps comme révélateur de l’espace et comme matière fluctuante et versatile à travers des configurations fragiles et éphémères, vise à nous mettre ainsi en présence d’individus dissous, comme en réponse au souhait de Deleuze, seulement des flux, permettant d’intensifier la vie, de nous joindre à la fluidité de l’imperceptible et de restituer l’expérience intense d’une présence immanente en devenir. Il s’agit d’intégrer de multiples horizons temporels dans un même espace afin de suggérer au spectateur une disponibilité erratique, une perception périphérique, acentrée, une écoute du monde, toujours en procès, lui-même dansant.

Des pôles sonores vidéographiques & dessinés constituent ainsi les noyaux autour desquels des ponctuations -modelées, photos et graphiques-, et amorces -vidéos monobandes, textures sonores- fluctuent, telle l’installation vidéographique et sonore peinte sur mur Shifting Walls15 liée à une première amorce vidéo monobande16 créée à partir d’une immersion en chantiers initiée en Corse avec une entreprise de construction BTP. Dans cette installation sonore et vidéoprojetée sur un mur peint, le spect-acteur est invité à plonger dans un ensemble éclaté, feuilleté, composé de bribes sonores et visuelles. Une architecture suggérée d’un immeuble en construction peinte à l’acrylique au mur apparaît comme le cadre d’une multitude d’événements vidéographiques surgissant à la manière de touches picturales.

Ces jets, ces éclats vidéographiques constituent des blocs d’intensité spatiotemporelle qui, au travers de leurs superpositions et feuilletages successifs, suggèrent la perception d’un espace stratigraphique impliquant une attention particulière, un état de mise aux aguets qui invite le spectateur à expérimenter une disponibilité de corps dansant. Présentées successivement en vis-à-vis, l’installation directement peinte sur le mur et la version monobande nous font passer d’une perception écranique, c’est-à-dire encadrée dans un rectangle, à une perception multifocale, qui éclate le cadre et dissout ses bords orthogonaux en une pluralité de fragments, de touches mêlant des images du réel saisies sur le vif et des animations graphiques de ces images de chantiers remédiées. Cet ensemble propose ainsi de passer d’une perception cinématographique à une perception stratigraphique qui présente une manière de se-sentir-au-monde proche de nos perceptions actuelles remaniées par cette nouvelle ontophanie numérique qui se met en place depuis une vingtaine d’années avec l’explosion de nos relations interfaciales et la prépondérance des écrans, et qui reflète de nouvelles modalités d’existence en remodelant notre perception même, contribuant ainsi à « façonner notre approche sensible du monde ainsi qu’à constituer l’étoffe même de nos imaginaires » (Carbone et Dalmasso 2016, 7). D’une certaine façon la perception cinématographique qui invite à entrer et à nous immerger dans l’image se scinde dans la perception stratigraphique de l’installation entre l’image et notre perception même de celle-ci. Il se joue comme un décadrage continuel de la perception qui passe ainsi de l’immersion dans les images à l’observation de son fonctionnement même de sorte que l’on voit et entend simultanément que l’on s’aperçoit soi-même voir et entendre.

Dans son article « L’écran c’est le corps penser le cadre sans bord » (Dalmasso 2016), Anna-Caterina Dalmasso souligne très justement cette mutation dans la fonction du cadrage « suspendu entre prolifération et dissolution, entre contour et contrôle » (Dalmasso 2016, 175) et mène sa réflexion sur ce nouveau rapport au monde qui se dessine entre le corps percevant et les bords de l’écran qui se multiplient au sein du cadre. Si les contours de l’écran de la vidéo mono-bande tracent une discontinuité entre celui-ci et le monde, comme l’implique la métaphore albertienne de la fenêtre en tant qu’espace transparent que le regard transperce, dispositif donnant sur un monde autre, dans l’installation peinte au mur la perception oscille entre l’immersion dans une surface hétérotopique constellée de fragments vidéos et la matérialité du dispositif lui-même, l’opacité du mur se révélant entre les projections vidéographiques. Ainsi, emporté comme un derviche tourneur dans un glissement du regard et de l’ouïe reconduit de façon incessante, le spect-acteur dérive au travers d’espaces labyrinthiques, dans une continuité spasmodique menant à une sorte d’ivresse hypnotique.

Du grec « palin », répétition, et « opsie », vision, la palinopsie consiste en un trouble qui affecte la perception visuelle en focalisant le regard sur certaines zones produisant une sorte d’hallucination à partir du réel. La vision est littéralement scindée par la mise en présence simultanée d’un souvenir et d’une projection mentale, son prolongement possible dans l’espace réel. Le stimulus a disparu mais restent des détails qui se superposent au réel et le façonnent en le prolongeant en écho. Déclinant sur un même pan une multiplicité d’espace-temps, Palinopsies17, une série de ponctuations photographiques sur supports PVC et bâches créée à partir de l’observation de paysages en chantier, met en scène ce trouble de la persistance rétinienne dans un même paysage versatile où se mêlent et s’effacent différentes phases de réaménagement du lieu. Des bribes spatiales ne faisant émerger que certains détails, apparaissent comme des zones claires et colorées dans les lignes graphiques en noir et blanc qui s’estompent ou se renforcent au contact de ces restes d’espace. En présentant les mirages de reconstruction par la mémoire de diverses phases d’un chantier, plutôt que diverses phases de construction du lieu, il s’agit de donner à percevoir une stase, un entre-deux entre différentes temporalités. Il s’agit de mettre en œuvre une situation en équilibre, hétérotopique, celle d’un lieu en train de se construire au travers d’une multiplicité de lignes intensives simultanées afin d’ouvrir la perception à une écoute active, fluide, de mobiliser une attention stratigraphique.

Se vider du cliché puis aller à la rencontre du chaos réalise une tentative critique de la pensée représentative qui fonctionne par récognition, en plaquant du connu sur du connu, qui reconnaît et ne produit pas. En ce sens, la danse peut être entendue comme cette pratique qui se confond avec l’exister et qui en souligne la dimension de discontinuité, sa processualité non linéaire. Imposer une volonté consciente au réel en se superposant à lui, participe de cette négation du corps affirmée au fil des siècles par les idéologies de la transcendance. C’est en ce sens que l’art creuse une faille dans la persistance linéaire de l’idéalisme pour rendre au corps toujours renié, refoulé, sa légitimité comme réalité, instance primordiale : en soi, comprendre le monde par et au travers du corps aux aguets, vibratile, et résonner avec le monde plutôt que de tenter de le quadriller sans cesse par la conscience. Dans ces démarches expérimentales, il s’agit de nous permettre d’expérimenter un regard pierreux, un contact rugueux avec le monde, de vous glisser dans sa non-linéarité et de combattre l’illusion d’un ailleurs projeté pour ne pas rester spectateur, à distance, c’est-à-dire, s’ancrer dans le réel pour sortir du spectaculaire, des vues trop bien encadrées.

De fait, comme Confucius qui, comme le précise François Jullien, méprisait l’entêtement de la conscience, le corps dansant nous donne à saisir physiquement, et non pas de façon objective et réductrice mais à travers notre corps, le caractère abscons de toute recherche de vérité et l’évidence de la singularité de chaque moment. Le corps dansant nous amène à savourer ce qui nous est le plus immédiat, et nous invite à nous glisser et à nous fondre ainsi dans le cours du réel, sans y coller, à la manière du sage chinois, en nous coulant dans le mouvant, flexibles et toujours « à propos », au travers d’une logique « itinérante » (Jullien 1998, 53) et non plus surplombante, panoramique. Sans position déterminée à priori, sans souci de recherche de vérité, tout se passe alors comme si nous nous retrouvions, à l’image du procès des choses, comme dissous dans la peau du chat noir dont Confucius nous suggère, avec cette élégance allusive qui nous donne à penser en nous imprégnant de ses remarques dont le sens se répand si délicieusement et imperceptiblement, qu’« il n’est rien de plus difficile que d’attraper un chat noir dans une chambre noire surtout lorsqu’il n’y a pas de chat » (Bertone et Combes 2014, 52).

Bibliographie

Ardenne, Paul. 2009. Un art contextuel : création artistique en milieu urbain, en situation, d’intervention, de participation. Champs. Paris: Flammarion.

Barthes, Roland. 1982. L’Obvie et l’Obtus. Vol. 3. Points-Essais. Paris: Seuil.

Bergson, Henri. 1921. L’évolution créatrice. F. Alcan.

Bergson, Henri. 1976. Essai sur les données immédiates de la conscience. Quadrige. Paris: Presses universitaires de France.

Bernard, Michel. 1990. « Les nouveaux codes corporels de la danse contemporaine ». In La danse, art du XXe siècle ?, 68‑76. Lausanne: Payot.

Bernard, Michel. 2001. « Danse et musicalité. L’orchésalité ». In De la création chorégraphique, 1ʳᵉ éd. Recherches. Pantin: Centre National de la Danse.

Bertone, Gianfranco, et Françoise Combes. 2014. Le mystère de la matière noire. Dans les coulisses de l’Univers. Dunod.

Bois, Yve-Alain, et Rosalind Krauss. 1996. L’informe : mode d’emploi. Procédures. Centre Georges Pompidou. Paris.

Brignone, Patricia. 2006. Ménagerie de verre : nouvelles pratiques du corps scénique. Romainville: Al Dante.

Buydens, Mireille. 2006. Sahara : L’esthétique de Gilles Deleuze. Pour demain. Paris: Librairie Philosophique Vrin.

Carbone, Mauro, et Anna Caterina Dalmasso. 2016. Vivre parmi les écrans aujourd’hui. Perceptions. Les Presses du réel.

Chapuis, Yvanne. 2001. « Ils s’exposent ». Art Press, nᵒ 270.

Crémézi, Sylvie. 1997. La signature de la danse contemporaine. Paris: Chiron.

Dalmasso, Anna Caterina. 2016. « L’écran c’est le corps. Penser le cadre sans bord ». In Vivre par(mi) les écrans aujourd’hui, 171‑97. Perceptions. Les Presses du réel.

Dautrey, Jehanne. 2004. « Faire surgir une ligne. Helikopter de Stockhausen et Preljocaj ». Rue Descartes Penser la danse contemporaine (44).

Deleuze, Gilles. 1973. « Pensée nomade, Nietzsche aujourd’hui ? » In Nietzsche aujourd’hui ? Colloque du Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle Volume 1:"Intensités". U.G.E. Paris: 10/18.

Deleuze, Gilles. 1984. Francis Bacon. Logique de la sensation. 2ème éd. La vue le texte. Paris: Éditions de la Différence.

Deleuze, Gilles. 1991. Qu’est-ce que la philosophie ? Paris: Les Editions de Minuit.

Deleuze, Gilles, et Félix Guattari. 1980. Capitalisme et schizophrénie. Vol. 2 - Mille plateaux. Critique. Paris: Les Éditions de Minuit.

Deleuze, Gilles, et Claire Parnet. 1996. Dialogues. Champs. Paris: Flammarion.

Dobbels, Daniel. 2002. « La doublure du monde ». In N+N Corsino : Topologies de l’instant. Arles: Actes Sud.

Dunn, Robert Ellis. 2005. « Contrastes aigus ». In Les danses du temps, édité par Geisha Fontaine. Recherches. Éditions du CND.

Ehrenzweig, Jean-François Lyotard, Francine Lacoue-Labarthe (Traduction) Anton. 1982. L’Ordre caché de l’art : Essai sur la psychologie de l’imagination artistique. Tel. Editions Gallimard.

Escoubas, Eliane. 1998. « Fiction et Phénomène. Autour de Max Loreau ». In Phénoménologie et esthétique. Editions Encre Marine.

Fréchuret, Maurice. 1993. Le Mou et ses formes : essai sur quelques catégories de la sculpture du XXe siècle. ENSBA Paris.

Galea, Claudine. 2002. « Fictions augmentées ». In N+N Corsino : Topologies de l’instant, édité par Daniel Dobbels. Arles: Actes Sud.

Gil, José. 2000. « La danse, le corps, l’inconscient ». Terrain. Anthropologie & sciences humaines, nᵒ 35. http://terrain.revues.org/1075.

Hulin, Michel. 1993. La mystique sauvage. Paris: Presses Universitaires de France.

Jankélévitch, Vladimir. 1988. Debussy et le mystère de l’instant. Paris: Plon.

Jullien, Francois. 1998. Un sage est sans idée. Ou l’autre de la philosophie. L’ordre philosophique. Paris: Le Seuil.

Laban, Rudolf von. 2003. « Le sixième sens ». In Espace dynamique : Textes inédits, Choreutique, Vision de l’espace dynamique. Contredanse.

Launay, Isabelle. 1992. « Laban, ou "l’expérience de danse" ». Revue d’esthétique, Éditions Jean-Michel Place Et la danse ? (22).

Le Breton, David. 2000. Éloge de la marche. Suites. Paris: Métailié.

Louppe, Laurence. 2007. Poétique de la danse contemporaine. La suite. Contredanse.

Maugery, Ariane. 2011. « Lignes d’erre I ». http://chaosmos.free.fr/lignesderreI.html.

Maugery, Ariane. 2012a. « Itinérances -Lignes d’erre II ». https://vimeo.com/128870475.

Maugery, Ariane. 2012b. « Palinopsies ». http://chaosmos.free.fr/palinopsies.html.

Maugery, Ariane. 2013. « Shifting Mountains ». https://vimeo.com/86175201.

Maugery, Ariane. 2015a. « L’être aux aguets : Une esthétique de la distraction ». In Philosophie et esthétique du dédoublement. Sens Public. http://www.sens-public.org/article938.html.

Maugery, Ariane. 2015b. « “Shifting Walls” - Vidéo monobande (Extrait de 50 secondes) ». https://vimeo.com/110491907.

Maugery, Ariane. 2017. « "Shifting Walls" - Installation sonore vidéographique sur peinture murale (Extrait de 2 minutes) ». https://vimeo.com/237740601.

Maugery, Ariane. s. d. « Lignes d’erre ». http://chaosmos.free.fr/lignesderre.html.

Maugery, Ariane, et Harald Krytinar. 2005. « Ultra-relativistic e-motion ». http://chaosmos.free.fr/ultrarelativisticemotion.html.

Merleau-Ponty, Maurice. 1945. Phénoménologie de la Perception. Tel. Paris: Gallimard.

Messiaen, Olivier. 1994. Traité de rythme, de couleur et d’ornithologie (1949-1992) - Tome 1. Alphonse Leduc.

Michaux, Henri. 1994. L’infini turbulent. Paris: Gallimard.

Nancy, Jean-Luc. 2002. À l’écoute. Paris: Galilée.

Nancy, Jean-Luc, et Mathilde Monnier. 2005a. Allitérations - Conversations sur la danse. Incises. Paris: Galilée.

Nancy, Jean-Luc, et Mathilde Monnier. 2005b. « Notes détachées ». In Allitérations - Conversations sur la danse. Incises. Paris: Galilée.

PASTAPROD. 2012. « 37 MAUGERY ». https://www.youtube.com/watch?v=9Ynj_9tBvZc.

Pastori, Jean-Pierre. 2003. La danse des ballets-russes à l’avant-garde. Découvertes. Paris: Gallimard.

Schérer, René. 2005. « Un mysticisme athée ». In Deleuze épars. Approches et portraits. Paris: Hermann.

Valéry, Paul. 1974. « Mémoire ». In Cahiers, édité par J. Robinson. Bibliothèque de la Pléiade. Paris: Gallimard.

Je décris cette esthétique de la distraction dans l’article Maugery (2015a).↩

Cet état de mise aux aguets que j’ai décrit dans ma thèse de doctorat à partir d’expérimentations plastiques et vidéo-chorégraphiques suggère au spectateur une disponibilité de corps dansant. Un résumé de ma thèse se trouve sur mon site Internet.↩

« Un mode d’existence est bon ou mauvais, noble ou vulgaire, plein ou vide, indépendamment du Bien et du Mal, et de toute valeur transcendante : il n’y a jamais d’autre critère que la teneur d’existence, l’intensification de la vie » (Deleuze 1991, 72).↩

La prise en compte de l’horizontalité va à l’encontre de la pensée moderniste qui consistait à se représenter l’art comme « purement visuel », s’adressant ainsi à l’homme debout, en position érigée, et s’opposant ainsi radicalement à l’animal. À ce sujet, voir Bois et Krauss (1996), p. 22 et pp. 86-95 et Fréchuret (1993).↩

Extrait d’un entretien avec Patricia Brignone, cité dans Brignone (2006), p. 45.↩

« Lorsqu’il prépare un “event”, Cunningham reproduit sur le sol de son studio les mesures du lieu à investir. Il fait alors travailler ses danseurs sur la surface dessinée » (Pastori 2003).↩

Selon Sylvie Crémézi, « ce qui est en jeu dans la danse contemporaine n’est pas une signification mais une énergétique multiforme qui peut prendre sens » (Crémézi 1997, 37).↩

Un extrait de cette ambiance sonore immersive est accessible sur le site internet Vimeo (Maugery 2013).↩

Commandée par le Ballet Preljocaj, prévue initialement pour l’inauguration du Centre Chorégraphique National d’Aix-en-Provence, différée du fait du retard important pris par les travaux du bâtiment de l’architecte Rudy Ricciotti, enfin lancée dans le cadre de l’Année Mondiale de la Physique, Ultra-relativistic e-motion (Maugery et Krytinar 2005) eut lieu les 5 et 6 juillet 2005 à la Fondation Vasarely.↩

Jankélévitch qualifie ainsi la temporalité chez Debussy qu’il oppose au souci de continuité organique, au legato de Faure qu’il considère comme fondamentalement bergsonien tandis que Debussy serait bachelardien (Jankélévitch 1988, pp. 36 et 99).↩

Un tel moi possèderait un visage et ne se coulerait pas dedans : « On se coule dans un visage plutôt qu’on en possède un », comme l’écrivent Gilles Deleuze et Félix Guattari dont l’intention est de défaire le visage (Deleuze et Guattari 1980, 2 - Mille plateaux:217).↩

Buydens (2006), p. 76. Pour illustrer le statut de la forme dans l’esthétique deleuzienne, Mireille Buydens reprend l’exemple du visage comme « forme despotique génératrice de signifiance et de subjectivation » développé par Deleuze et Guattari (Deleuze et Guattari 1980, 2 - Mille plateaux:205).↩

L’autosimilarité est une propriété mathématique que l’on doit nettement distinguer de l’« autosimilitude » entre le tout et la partie, propre aux fractales linéaires.↩

Ici, une vidéo corso-française de trois minutes réalisée par Pastaprod présentant mon travail sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=9Ynj_9tBvZc (PASTAPROD 2012).↩

Un extrait de deux minutes de l’installation sonore, vidéo et dessinée, “Shifting Walls”. Ici un extrait de 40 secondes (Maugery 2017).↩

Un extrait de 50 secondes de la vidéo monobande de 4 min 40 est visible sur Viméo (Maugery 2015b).↩

Cette série est présentée sur mon site Internet : http://chaosmos.free.fr/palinopsies.html (Maugery 2012b).↩