Un reproche bête qu’on nous fait, à nous autres écrivains naturalistes, c’est de vouloir être uniquement des photographes.

Émile Zola, Le roman expérimental

Toute l’œuvre positive du XIXe siècle a été pour les artistes comme si elle n’était pas. Examinez combien peu ont été intéressés par le présent, sympathiques à ce qui changeait et se transformait sous leurs yeux, à ce qu’apportait avec lui de nouveau par exemple le chemin de fer.

Paul Claudel, « Richard Wagner. Rêverie d’un poète français »

Première hybridation : de la machine au média1

Comme le souligne la citation de Zola qui se trouve en exergue - aux côtés de celle de Claudel, que le présent article espère relativiser -, il n’est pas rare que le romancier naturaliste soit comparé à un objet technique, voire à un dispositif médiatique. Métaphoriquement féconde et historiquement fondée, cette image hautement évocatrice du « romancier-photographe » ou de l’« écrivain-machine » qu’évoque Zola dans Le roman expérimental est d’ailleurs toujours pertinente aujourd’hui et sert de guide pour bien des études sur son œuvre. Par exemple, comme l’a récemment proposé Anna Gural-Migdal avec L’Écrit-Écran des Rougon-Macquart, « [d]ans son désir de transformer le voir en acte photographique, [Zola] met à contribution une culture du visuel visant à capter la réalité mécaniquement » (2012, 16). Comme l’écrit Zola, il s’agit de « montrer le mécanisme des faits » (2006, 55. Nous soulignons.), à partir des phénomènes enfantés dans ce laboratoire qu’est le cabinet du romancier. Mais là où le recours métaphorique à l’univers des appareils, des objets techniques, des machines et des médias devient réellement intéressant pour l’analyse littéraire, c’est, semble-t-il, lorsque la stricte équivalence métaphorique se transforme en hybridation. Comme le notait Marshall McLuhan, dans un passage plus que jamais d’actualité, « [l’]hybridation ou la rencontre de deux médias est un moment de vérité et de découverte qui engendre des formes nouvelles » (2015, 77). Représentant constamment le fonctionnement des médias, des dispositifs techniques et les structures sociales qui leur donnent chair, la littérature romanesque est un socle privilégié pour faire l’expérience de cette hybridation médiatique. Malgré son désir de science, le roman naturaliste demeure un art impur, soit un milieu de rencontres et d’échanges, dont, à l’ère de nos hypermédias et de la transmédialité2, on ne saurait faire l’économie.

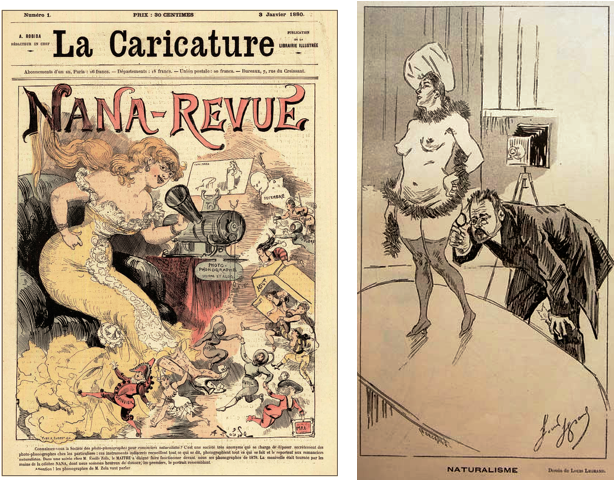

Voilà sans doute pourquoi il s’agit d’un « reproche bête » que de sermonner l’écrivain en le critiquant de vouloir être uniquement un photographe, alors que l’invention littéraire ouvre la voie à bien d’autres mélanges. Sous le mode de la caricature, un contemporain de Zola, l’auteur et dessinateur Albert Robida, a bien su capter l’horizon médiatique éminemment composite que vient investir l’écriture naturaliste. En janvier 1880, Robida propose une caricature nommée « Nana-Revue ». Voulant pasticher l’ambition naturaliste de Zola, celle-ci représente une plantureuse courtisane, confortablement installée sur son divan, en train de livrer on ne sait quelles pensées dans le cornet qu’un curieux objet technique qui, à en lire le nom de « Photo-phonographe » sur le socle qui le sous-tend, peut aussi capter visuellement l’univers de la « cocotte », comme le montre également la plaque photographique fixée sur le haut de l’appareil, sur laquelle on lit « Chez Nana ». Comme l’écrit Sandrine Doré dans sa thèse sur la production iconographique de l’auteur des Voyages très extraordinaires de Saturnin Farandoul et du Vingtième siècle, « [a]u romancier se substitue le personnage de Nana et à la laideur de Zola la beauté séductrice de l’héroïne. La plume et le crayon utiles à l’écrivain sur le terrain pour la prise de notes prérédactionnelles sont, de même, remplacés par un appareil enregistreur, […] susceptible de recueillir des notes audiovisuelles » (2014, 239). En somme, ajoute Doré, « chez Robida, la manière de réagir à l’actualité repose en règle générale sur ce système de “transfert”, de parataxe, fait d’associations et de substitutions » (2014, 239). Or, avec ce système d’hybridations où le naturalisme se cristallise en l’image hétérogène d’un appareil audiovisuel fabulé, Robida ne fait au fond que reproduire un des principes les plus importants que l’on trouve chez Zola lui-même, que Michel Serres va résumer ainsi : « désormais, tout est moteur, il n’y aura plus que des moteurs » (1975, 27). Ce que propose Zola avec les Rougon-Macquart (1871-1893), puis, d’une manière différente - comme nous tenterons de le montrer -, avec les Trois Villes (1893-1898) et les Quatre Évangiles (1898-1902), c’est un opérateur de (re)distributions de tares, de vices, de forces et de fêlures, dans lequel, il va sans dire, l’hybridation est reine et souveraine. De la « mécanique des faits » que Zola dit vouloir étudier, on passe ainsi naturellement à la « langue de la mécanique » et à la « théorie des machines », qui, ajoute Serres à propos de cette dernière, « précède et justifie, garantit, conditionne le discours de la génétique » (1975, 60). L’ambition « scientifique » de l’écriture naturaliste fait d’elle un système de transfert d’énergie, un moteur de mélanges et une machine à croisements, dont le fil rouge - celui du sang - tient dans un simple trait d’union : Rougon-Macquart.

Aussi scientifique prétend-il être, l’imaginaire naturaliste serait impossible sans de telles médiations…

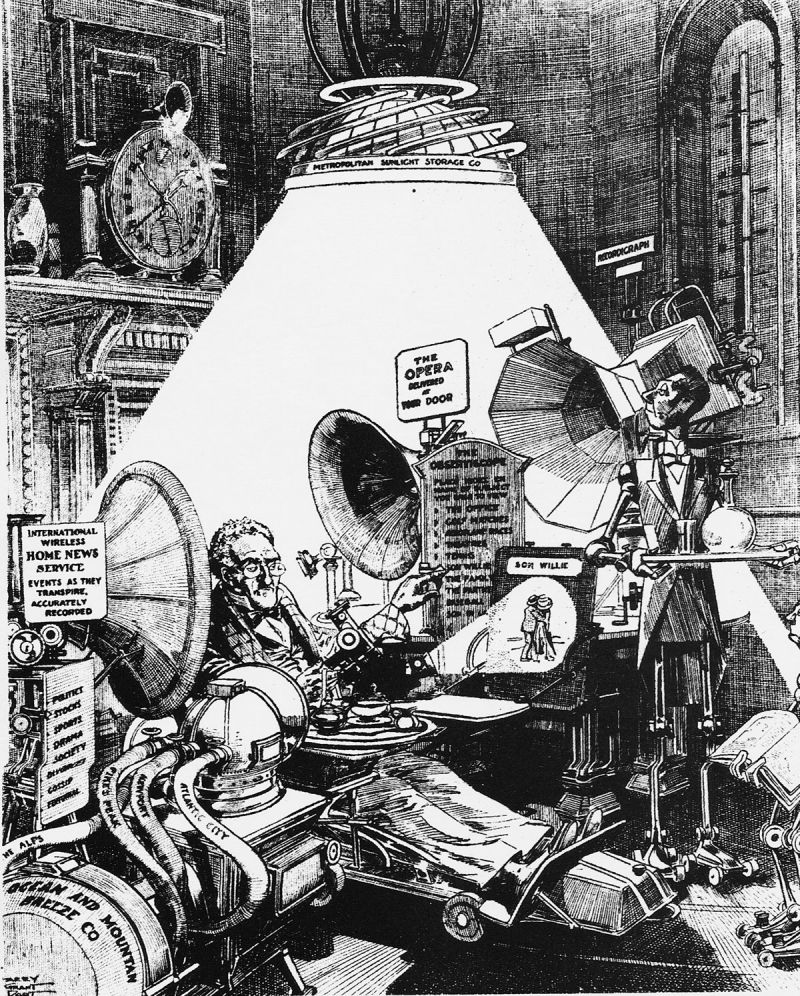

On rencontre ainsi dans l’œuvre de Zola une singulière généalogie des médias, qui jouit d’une expansion non moins significative que celle des personnages. Cette généalogie fera retour sur son écriture pour en expliquer rétrospectivement certains principes, si bien que l’on ne sait plus qui, de Zola et des médias, ou de la photographie et du naturalisme, a d’abord inventé l’autre. Ce brouillage temporel induit par les hybridations médiatiques fondatrices de l’écriture romanesque de Zola a été noté par Sergueï Eisenstein, non d’ailleurs sans une certaine audace. Sous la plume du cinéaste, Zola devient un artiste multimédiatique :

Certains auteurs écrivent de façon immédiatement cinématographique, dirais-je. Ils voient par « cadres ». Plus encore, par découpe du cadre. Et ils écrivent au moyen de découpages. Les uns voient au moyen de découpage. Les autres exposent des événements. Les troisièmes composent l’image même de manière cinématographique. Chez certains nous trouvons tous ces traits réunis. Tel est par exemple Zola. Zola voit au moyen d’objets. Il écrit au moyen de gens, de fenêtres, d’ombres, de températures… Une page de Zola peut tout simplement être numérotée en un plan de montage ; on peut en distribuer les parties entre des ateliers spécialisés. C’est une découpe de cadre pour l’opérateur. Ce sont des esquisses pour les décorateurs et les costumiers. C’est une construction lumineuse pour l’éclairagiste. C’est une mise en scène pour le réalisateur. C’est une partition de montage pour le monteur. Et une partition sonore pour le compositeur-bruiteur. (Eisenstein 1986, 24)

Faisant d’une page de Zola un film parlant en puissance, Eisenstein prolonge ainsi d’une manière particulièrement stimulante l’image du photo-phonographe naturaliste d’abord esquissée par Robida. Depuis la rédaction de ce texte au début des années 1930, cette intuition eisensteinienne a d’ailleurs fait florès, si bien qu’on la retrouve comme une évidence chez Jacques Rancière, lorsqu’il crédite les écrivains du XIXe siècle d’avoir inventé le montage cinématographique3. Parmi leurs rangs, Zola avec Le ventre de Paris (1873) occupe selon le philosophe une place à part : « Ce n’est pas pour rien qu’il a fait des vingt tomes des Rougon-Macquart les “vingt piliers de soutènement du montage”. Le coup de génie du montage opéré par Zola est d’avoir contredit la victoire sans partage des Gras, l’assimilation de la grande parataxe au grand consentement, par une seule image4 ». Pour Anna Gural-Midgal, qui s’inspire à la fois des pressentiments eisensteiniens et de leur développement par Rancière, il faut rendre hommage à la « véritable prescience cinématographique » (2012, 27) de Zola, si bien qu’elle en viendra à se demander si « le cheminement ultime des Rougon-Macquart et du naturalisme zolien ne serait […] pas en fin de compte d’accéder à une vérité de l’image en ouvrant la voie au cinéma muet » (Gural-Migdal 2012, 32). Or, à travers cette thématique de l’anticipation des médias5, tous s’entendent sur ce point : surchargées, les images créées par Zola tentent toutes de dépasser les sens ordinaires. Ce dialogue de Mouret dans Au bonheur des dames (1883) peut ainsi se lire comme une métaremarque sur l’œuvre entière de Zola : « Mais pourquoi cherchez-vous à ménager l’œil ? […] N’ayez donc pas peur, aveuglez-le… Tenez ! du rouge ! du vert ! du jaune ! […] En sortant du magasin, disait-il, les clientes devaient avoir mal aux yeux6 ». De même, d’ailleurs, pour le son. C’est encore une fois Mouret, l’homme tout puissant du grand magasin, qui parle : « Il posait en loi que pas un coin du Bonheur des dames ne devait rester désert ; partout, il exigeait du bruit, de la foule, de la vie7 ». Tout converge alors vers ce constat : l’horizon médiatique et symbolique auquel l’écriture de Zola aspire est bien cette « extension de nos sens », cette « prothèse », que l’on nomme « média8 ».

Ainsi, le grand magasin de Au bonheur des dames, au même titre que la mine dans Germinal ou les halles dans Le ventre de Paris, sont des dispositifs machiniques et médiatiques privilégiés. En raison de leur gigantisme, c’est par eux que Zola canalise sa création d’images visuelles et sonores visant à détraquer la vue et l’ouïe. Dans son étude fondatrice sur l’image de la machine dans le roman français du XIXe siècle, Jacques Noiray le dit parfaitement : « La machine, par ses dimensions colossales, son animation monstrueuse, ses capacités meurtrières, échappe à toute loi rationnelle, à toute catégorie vérifiable : objet anormal, elle transmet son anormalité au roman où elle apparaît, elle le soumet aux dérèglements de l’imaginaire » (1981, 126). Plus qu’un décor, la machine zolienne, avec ses multiples agencements et ses extensions dans notre imaginaire et à travers nos sensations, est ainsi le prolongement de l’écriture, où elle féconde une « communauté de procédés et d’images » (Noiray 1981, 126). À la jonction de la machine et du média, le projet de chercher ce qui, dans les romans de Zola, sert de prothèse aux personnages devient aussi séduisant que nécessaire.

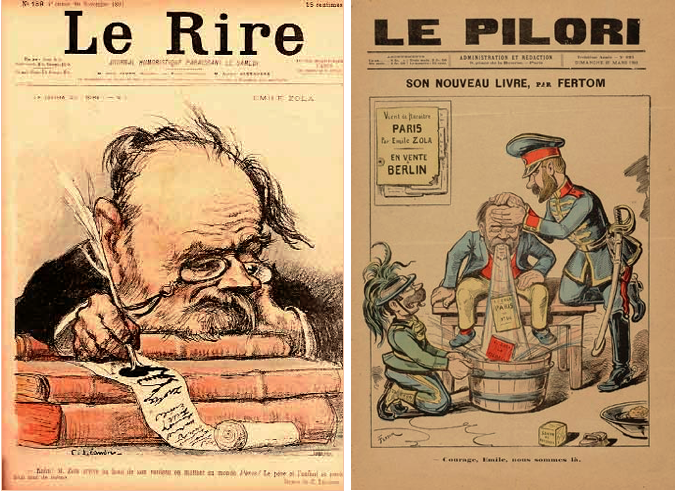

En passant de la « mécanique des faits » à celle de la religion - dispositif gargantuesque s’il n’en fut jamais -, c’est à cette étude que nous entendons maintenant nous livrer. Notre attention sera portée sur l’« après-coup » des Rougon-Macquart, soit le deuxième cycle romanesque de Zola, plutôt méconnu, celui des Trois Villes (heureusement, il existe maintenant une édition critique de ces romans, signée Jacques Noiray9). Cette relative censure autour de la production romanesque de Zola à partir de 1893 est des plus intrigantes, car elle correspond aussi chronologiquement au moment où Zola est le plus célèbre. Comme on le sait, en raison de ses positions que l’on connaît au cours de l’affaire Dreyfus, il deviendra même l’un des personnages médiatiques les plus importants et les plus vus de la fin du XIXe siècle en Europe. Serait-il possible, comme le suggère Michel Butor10, que, dès lors, les romans de Zola contemporains de l’« Affaire » aient été lus, non pas comme la production d’un écrivain de carrière, mais comme celle d’une personnalité médiatique, avec tout ce que cela implique sur la qualité proprement littéraire de cette production ? Néanmoins, la censure éditoriale et les éventuelles maladresses et extravagances du « dernier Zola » - dont celle, particulièrement notoire, de nommer sans ironie un ensemble de romans « les quatre Évangiles » - ne doivent pas pour autant nous faire oublier les images obsédantes qui, de Robida à Rancière, en passant par Eisenstein, valurent au romancier sa postérité transmédiatique, celle-ci étant bien plus importante que sa célébrité de son vivant. Même que le cycle des Trois Villes est un observatoire privilégié pour rendre compte des figures, des objets et des machines sur lesquels repose toute l’écriture zolienne. Dans Le XIXe siècle à travers les âges, Philippe Muray résume ainsi la situation dans laquelle se trouvent les deux derniers cycles romanesques de Zola :

Bien sûr tout le monde croit avoir lu Zola à cause de son grand cycle romanesque des Rougon-Macquart. Mais on ignore en général qu’après l’avoir terminé il ne s’est pas du tout arrêté là. Qu’il a recommencé au contraire et qu’il a entrepris, sans s’arrêter pratiquement, une autre œuvre. Un cycle encore mais bien plus ambitieux que le précédent et à mon avis beaucoup plus intéressant pour la connaissance des temps modernes […]. Le succès populaire de sa saga cinématographiable des Rougon et des Macquart dissimule le grand autel édifié dans les dernières années de sa vie, par lequel il est entré à son tour dans l’église et en est devenu un des mages. (Muray 1999, 517)

Sans pour autant tenter de choisir entre le Zola des Rougon-Macquart et celui des Villes ou des Évangiles, il est néanmoins possible de mettre à profit ce qui est généralement considéré comme une des lacunes de son écriture, qui n’est sans doute jamais aussi évidente que dans ses deux derniers ensembles : l’insistance avec laquelle il martèle les images, les figures et les dispositifs - bigarrés et homériques - qui leur donnent forme.

Épuisé ou malade, le corps de Zola - duquel sortent littéralement ses dernières œuvres - est maintenant d’abord et avant tout un corps médiatique.

Respectivement très présents dans Lourdes ((1893) 1995) et dans Paris ((1898) 2002), « Train » et « Bicyclette » sont deux de ces hybridations qui balisent le parcours initiatique du personnage principal du cycle des Trois Villes, l’abbé Pierre Froment. Sa quête d’une religion nouvelle et d’une Cité idéale le mènera à travers les trois villes qui donnent leurs titres aux romans de la trilogie. Alors que la première hybridation machine-média qu’est le train zolien a déjà eu droit à un développement romanesque privilégié dans La bête humaine ((1890) 1964) - texte auquel il nous faudra néanmoins revenir -, le dispositif cycliste demeure une nouveauté de la dernière phase de son œuvre. En plus d’être largement exploitée dans un chapitre de Paris, la bicyclette zolienne aura également droit à un autre développement dans Fécondité ((1899) 2008), le premier des Évangiles. Ayant définitivement quitté le Second Empire des Rougon-Macquart, Zola embarque maintenant de plain-pied dans la modernité, celle de la France fin-de-siècle et décadente. Il tentera d’en briser les illusions, à travers l’itinéraire spirituel de Pierre, double du romancier. Il est aussi intéressant de constater que, pour décrire la mécanique de son époque, Zola a plus que jamais recours aux mythes et aux images originaires11, qui s’actualisent à même les engrenages de la modernité. Cette renaissance du mythe dans l’œuvre du dernier Zola est certainement redevable au thème général sur lequel le romancier a choisi de construire ses romans : du cycle de l’hérédité, on passe maintenant à celui de la religion, qui nous permet d’assister à une nouvelle série de mélanges, d’où l’étymologie latine même du mot - religare, relier. La foi moderne passe ainsi par une série de médiations qui y ajoutent autant de couches d’impureté qu’il faudra trouver le moyen de racheter. Ainsi, l’Église traditionnelle devra tomber et Pierre toucher le fond du puits pour qu’une religion nouvelle et libre de tout mélange impur puisse éclore. C’est cet impossible rêve de pureté que Zola tentera de reproduire à la fois dans le contenu et par la forme de ses derniers romans.

Zola ne cache d’ailleurs pas la nature quasi idyllique de son nouveau projet, comme il l’indique ici à Jules Huret en 1891, alors que s’achève le cycle des Rougon-Macquart et que se profile déjà celui des Trois Villes. L’accent est maintenant mis sur le bonheur et sur l’espoir : « L’avenir appartiendra à celui ou à ceux qui auront saisi l’âme de la société moderne, qui, se dégageant des théories trop rigoureuses, consentiront à une acceptation plus logique, plus attendrie de la vie ». (1981, 173. Nous soulignons.) Ce nouvel ensemble romanesque visera ainsi à canaliser l’émotion propre à la modernité, aspect qui touche le romancier depuis plusieurs années, mais que le pessimisme des Rougon-Macquart l’empêchait peut-être d’investir complètement. Ainsi, dans un texte sur l’ouverture de l’Exposition universelle de 1878, Zola écrit : « De l’exposition française, je recommanderai seulement la galerie des machines […]. Je ne connais pas de promenade plus émouvante que de parcourir cette galerie. On y est peu à peu saisi d’un enthousiasme qui vous tire les larmes des yeux12 ». En dépit de l’irrésistible enthousiasme d’une modernité riche de promesses, les médias de ce nouveau monde dont il entend écrire l’épopée ne trouvent cependant que très peu de place chez le premier Zola, alors qu’ils sont centraux chez plusieurs de ses contemporains (tels Baudelaire, Verne, Villiers, Rodenbach, Jarry, Leblanc ou Le Rouge). Pour cela, c’est bien à même sa poétique des machines qu’il faut chercher les fondements de l’imaginaire médiatique chez Zola. Ainsi, à la suite du train et de la bicyclette, Lourdes et Paris sont elles-mêmes deux villes-machines qui viendront polariser les visions et les doutes de Pierre Froment. C’est à travers la description symbolique de leur fonctionnement que Zola s’aventurera dans la mécanique du monde moderne, où le retour de la religion a supplanté la science.

Deuxième hybridation : Lourdes, de la locomotive au wagon

Grâce aux plumes de Zola, de Huysmans (Les foules de Lourdes, 1906), de Mauriac (Pèlerins de Lourdes, 1931), de Werfel (Le chant de Bernadette, 1941), Lourdes est une ville qui repose sur un riche héritage littéraire13. Évidemment, celui-ci ne tient pas du hasard, mais, plutôt, du miracle, celui, bien sûr, des dix-huit apparitions mariales auxquelles la jeune Bernadette Soubirous, alors âgée de quatorze ans, prétend avoir eu le divin privilège d’assister entre les mois de février et de juillet 1858 dans la grotte de Massabielle, à l’ouest de la ville. L’attrait littéraire, historique et touristique de la ville est centré autour de cette attraction audiovisuelle, puisque, lors de sa seizième manifestation, la Sainte Vierge ne se contente pas d’apparaître à la jeune femme qui deviendra sainte, mais, en réponse aux constantes demandes de Bernadette, qui l’implore de s’identifier, elle lui répond qu’elle est l’Immaculée Conception. Ces illuminations transforment instantanément la grotte en lieu magique, dont l’eau sera réputée salvatrice au point où elle pourrait guérir presque tous les maux. De 1858 à aujourd’hui, les archives de la ville nous indiquent que plus de 7000 guérisons ont eu lieu dans les eaux fantastiques de la grotte de Lourdes, dont pas moins de soixante-neuf furent officiellement reconnues « miraculeuses » par l’Église (le plus récent de ces miracles ayant eu lieu en 2013).

Le romancier fait-il le même voyage que les pèlerins ou n’est-ce pas lui qui guide les foules ?

C’est en 1891 que Zola, alors en voyage dans les Pyrénées, se rendit à Lourdes une première fois. Il y retournera un an plus tard, une fois le cycle des Rougon-Macquart terminé, pour un voyage d’observation et d’annotation en vue d’un nouveau projet, dont on peut lire les résultats dans « Mon voyage à Lourdes » Zola (2007). Parallèlement aux notes de terrain, Zola se livre à une documentation exhaustive sur l’histoire de la ville. Notons d’ailleurs que, dans le roman, c’est précisément à la suite de la découverte d’« un dossier sur les apparitions de Lourdes » (1995, 63) que Pierre, en mal de croyance, se décidera à visiter la ville pour mettre à l’épreuve son scepticisme et réaliser « son enquête sur Bernadette » (1995, 66). En accord avec ce « désir de l’énorme et de la totalité » dont Zola ne s’est jamais caché, Lourdes se voit dotée de toute la grandeur du monde : « La terre entière verrait et croirait » (1995, 208). Premier moment d’un nouveau cycle qui annonce également une vie nouvelle, Lourdes, peut-être plus que tout autre roman dans l’œuvre du dernier Zola, porte sur ses épaules le poids de cette totalité dévorante. En critiquant la mécanique religieuse et les faux-semblants des dogmes, l’écrivain tente de faire le compte rendu du monde moderne pour en décortiquer les fêlures, dans l’espoir que de toutes ces failles puisse émaner une nouvelle lumière. L’enquête sur le terrain et la découverte du mal moderne inciteront ainsi Pierre à instaurer une « religion nouvelle ». Mais, avant cela, il devra prendre pleinement conscience de ces « vaste[s] machine[s] à faire de l’argent » (Guermès 2003, 362) que sont Lourdes, sa grotte, son eau et toute l’entreprise des pères de l’Immaculée-Conception, qui y trônent en « maîtres absolus » (Zola 1995, 141) Lourdes devient le socle des hybridations démentes propres à la religion : des corps malades pénètrent la ville avec l’espoir d’en ressortir guéris, alors que l’eau - vendue par les pères - se transforme en or. C’est évidemment par une image percutante que Zola va exprimer le mélange ignoble de cette machine moderne, soit celle du « terrible bouillon » des bains des malades. Les pères de la grotte, voulant économiser sur l’eau de la source, la changent ainsi le moins souvent possible, avec le résultat que l’on imagine, et que Zola ne se privera pas de décrire en détail :

Il s’y rencontrait de tout, des filets de sang, des débris de peau, des croûtes, des morceaux de charpie et de bandage, un affreux consommé de tous les maux, de toutes les plaies, de toutes les pourritures. Il semblait que ce fût une véritable culture des germes empoisonneurs, une essence des contagions les plus redoutables, et le miracle devait être que l’on ressortît vivant de cette boue humaine. (Zola 1995, 192‑93)

Le miracle est ainsi ramené à sa dimension matérielle. Alors que dans les Rougon-Macquart le sang servait à transmettre les gènes fous de la mauvaise hérédité, celui de Lourdes, par son contraste avec la pureté de l’eau, donne à voir la maladie dans ce qu’elle a de plus concret. Dans ce moteur qu’est la ville sainte s’opère un constant transfert des liquides, dont la circulation permettra à Zola de mettre sur pied son réseau d’intrigues. L’eau croupissante et chargée des maux des grottes de Lourdes devient le miroir dans lequel la modernité pourra s’admirer.

Que le monde moderne se résume à une machine qui porte en elle une série de mélanges est une idée qui arrive dès les toutes premières lignes du roman :

Dans le train en marche, comme les pèlerins et les malades, entassés sur les dures banquettes du wagon de troisième classe, achevaient l’Ave maris stella, qu’ils venaient d’entonner au sortir de la gare d’Orléans, Marie, à demi soulevée de sa couche de misère, agitée d’une fièvre d’impatience, aperçut les fortifications. (Zola 1995, 31)

Marie, c’est Marie de Guersaint, qui, depuis Paris, se rend à Lourdes avec son père, afin de retrouver l’usage de ses jambes, paralysées à la suite d’un accident de cheval qu’elle a subi à l’âge de treize ans. Ami d’enfance de Marie, dont il crut un temps être amoureux avant de se consacrer entièrement à la religion, Pierre fait le voyage avec eux, de la capitale jusqu’à la « ville sainte bâtie à coup de millions » (Zola 1995, 117). Couvrant les vingt-deux heures nécessaires à cette traversée, le premier des cinq chapitres du roman sera entièrement consacré à décrire minutieusement les aléas du voyage en train de la capitale jusqu’à Lourdes. « [C]’était ainsi qu’elle se trouvait là, en troisième classe, dans le train blanc, le train des grands malades, le plus douloureux des quatorze trains qui se rendaient à Lourdes, ce jour-là, celui où s’entassaient, outre les cinq cents pèlerins valides, près de trois cents misérables, épuisés de faiblesse, tordus de souffrance, charriés à toute vapeur d’un bout de la France à l’autre » (Zola 1995, 32). D’une certaine manière, tout est déjà dit : monde en miniature, divisé par classes, le train est la machine qui amène les foules jusqu’à cette autre machine qu’est Lourdes. Le traitement romanesque dont il sera doté - le roman s’ouvrira et se fermera dans un train - est à l’égal de l’importance réelle qu’a le chemin de fer pour la mécanique religieuse de la France de la fin du XIXe siècle, alors que s’intensifient comme jamais les foules des pèlerins et des croyants. Puisqu’il faut « voir pour croire », le train est un des appareils optiques privilégiés favorisant le contact avec les objets de culte. Anéantissant les distances - même si ces vingt-deux heures qui séparent Lourdes de Paris semblent aujourd’hui une éternité… -, le train accentue la « valeur d’exposition » de la religion en tant que dispositif auratique, pour reprendre deux concepts-clés de Walter Benjamin14. Le train est l’un des grands symboles de ce siècle dit de « science » et de « positivisme », mais il incarne aussi ce qui ramène l’homme vers ses plus primitives « fantasmagories », comme dira un coiffeur incrédule de Lourdes - « Je ne donne pas dans ces fantasmagories, moi ! » (1995, 284). Comme en témoigne ce trajet monotone Paris-Lourdes qui sera soigneusement décrit pendant plus de cent pages, Zola fait du train un média qui fait voir et qui fait croire, extension nécessaire de la croyance collective.

On sait d’ailleurs que le train est une figure très importante dans le cycle des Rougon-Macquart, en particulier dans La bête humaine. Bien sûr, ce n’est pas seulement Zola, mais la plupart des écrivains du XIXe siècle qui sont fascinés par le dispositif ferroviaire en général et par la locomotive en particulier : machine la plus visible, elle est par conséquent la plus visée par les écrivains, en particulier les romanciers, qui tentent d’en exposer les effets. Alors que le train est surtout décrit comme une abomination dans la littérature de la première moitié du siècle, on assiste à un retournement de la situation dans la seconde, alors que le simple effroi fait place à une expérience à la fois plus profonde et plus nuancée. Les sœurs Vatard (1879) de Huysmans, La maison à vapeur (1880) de Verne, Le train 17 (1885) de Jules Claretie, Le chef de gare (1885) de Raoul Vast et Gustave Ricouard sont quelques exemples, relevés par Noiray dans son étude, de ces textes qui préfigurent de quelques années le traitement romanesque de la locomotive dans La bête humaine15. Cependant, comme le souligne également Noiray, ce texte constitue essentiellement une exception pour Zola. En effet, contrairement, par exemple, à la mine de Germinal, dont le fonctionnement technique est consciencieusement exposé, la locomotive du roman de 1890 demeure un objet imaginaire et poétique. « La bête humaine représente, dans les Rougon-Macquart, ce moment privilégié où l’observation technique cède totalement à la rêverie, où la machine cesse d’être instrument de travail ou d’oppression pour accéder à la grandeur et à la gratuité poétique du mythe » (Noiray 1981, 184). La machine-locomotive est si poétiquement autonome qu’elle finit par ne plus avoir besoin de personne pour la conduire. Folle et déchaînée, elle foncera aveuglément vers l’avenir :

Tout de suite, le cri fut général : jamais ce train débridé, abandonné à lui-même, ne traverserait sans encombre la gare de Sotteville, toujours barrée par des manœuvres, obstruée de voitures et de machines, comme tous les grands dépôts. Et l’on se précipita au télégraphe, on prévint. Justement, là-bas, un train de marchandises qui occupait la voie, put être refoulé sous une remise. Déjà, au loin, le roulement du monstre échappé s’entendait. (Zola 1964, III:1331)

S’échappant de ses origines mythiques et pulsionnelles, la locomotive de La bête humaine charge tête baissée vers l’avenir dont elle est aussi le symbole le plus colossal. Cette poétisation de la machine au détriment de sa description technique est également ce qui définit le dispositif ferroviaire dans Lourdes, faisant ainsi dialoguer le nouveau cycle romanesque avec l’ancien. Bien qu’en cela très voisins, La bête humaine et Lourdes se distinguent cependant par un point majeur, duquel émanera ensuite toute une série de différences : alors que le premier texte se concentre exclusivement - à l’exception d’un passage sur lequel on reviendra tout de suite - sur l’imaginaire de la locomotive, la tête du train, le second texte, pour sa part, focalise son attention sur la queue, soit sur les wagons et, en particulier, sur les compartiments de troisième classe. Revenant avec insistance à la représentation du dispositif ferroviaire trois ans après La bête humaine, Zola opère ainsi une translation de la locomotive aux wagons, et du mécanicien aux passagers.

Ayant obtenu le privilège de la part des Chemins de fers de l’Ouest de faire le trajet à même la locomotive, l’expérience ferroviaire de Zola est bien différente de celle des passagers de Daumier, si bien que l’on en vient à se demander s’ils utilisent vraiment le même moyen de transport…

À bien lire le récit des amours criminelles de Séverine et Lantier, on trouvera néanmoins un moment dans le récit où la narration délaisse la locomotive pour une autre partie du train. « [J]e te guette, sur ta machine. Seulement, tu files, tu files » (Zola 1964, III:1031), dit tante Phasie à Jacques Lantier, mécanicien de la Lison. Vivant dans une petite maison de campagne de La Croix-de-Maufras, avec pour seule occupation de veiller au bon roulement des trains de la ligne Paris-Le Havre, Phasie est un personnage réduit à ses seules facultés visuelles. Véritable œil vivant, elle peut ainsi offrir à Jacques un regard autre sur son métier, sur son amour de la locomotive et, surtout, sur les passagers qui peuplent les divers wagons tirés par celle-ci et qui « socialisent » la campagne déserte par leurs fragments stroboscopiques d’humanité :

Cela lui semblait drôle, de vivre perdue au fond de ce désert, sans une âme à qui se confier, lorsque, de jour et de nuit, continuellement, il défilait tant d’hommes et de femmes, dans le coup de tempête des trains, secouant la maison, fuyant à toute vapeur. Bien sûr que la terre entière passait là, pas des Français seulement, des étrangers aussi, des gens venus des contrées les plus lointaines, puisque personne maintenant ne pouvait rester chez soi, et que tous les peuples, comme on disait, n’en feraient bientôt plus qu’un seul. Ça, c’était le progrès, tous frères, roulant tous ensemble, là-bas, vers un pays de Cocagne. Elle essayait de les compter, en moyenne, à tant par wagon : il y en avait trop, elle n’y parvenait pas. Souvent, elle croyait reconnaître des visages, celui d’un monsieur à barbe blonde, un Anglais sans doute, qui faisait chaque semaine le voyage de Paris, celui d’une petite dame brune, passant régulièrement le mercredi et le samedi. Mais l’éclair les emportait, elle n’était pas bien sûre de les avoir vus, toutes les faces se noyaient, se confondaient, comme semblables, disparaissant les unes dans les autres. Le torrent coulait, en ne laissant rien de lui. (Zola 1964, III:1032)

Zola a semé ici des images qui viendront à maturation dans Lourdes, à commencer par celle des foules du train qui, par analogie, en viennent à désigner l’humanité tout entière, tandis que la machine est l’équivalent de la terre. Ainsi, dans le premier tome des Trois Villes, Pierre Froment aura des pensées analogues à celles de la vieille Phasie :

Alors, Pierre songea aux autres wagons du train, de ce train blanc qui transportait particulièrement les grands malades : tous roulaient dans la même souffrance, avec leurs trois cents malades et leurs cinq cents pèlerins. […] Et il songea aux autres trains encore, à ceux qui partaient le même jour d’Orléans, du Mans, de Poitiers, de Bordeaux, de Marseille, de Carcassonne. La terre de France, à la même heure, se trouvait sillonnée en tous sens par des trains semblables, se dirigeant tous, là-bas, vers la Grotte sainte, amenant trente mille malades et pèlerins aux pieds de la Vierge. Et il songea que le flot de foule de ce jour-là se ruait aussi les autres jours de l’année, que pas une semaine ne se passait sans que Lourdes vît arriver un pèlerinage, que ce n’était pas la France seule qui se mettait en marche, mais l’Europe entière, le monde entier. (Zola 1995, 49)

L’image vague d’un progrès triomphant que l’on retrouve dans La bête humaine se concentrera dans Lourdes grâce aux attractions mystiques de la grotte sainte et de ses eaux miraculeuses, qui viennent ainsi donner un sens immémorial aux différents flux de mouvements qui caractérisent les temps modernes. Monde aqueux, Lourdes l’est doublement si l’on considère « la force inconnue qui se dégageait de cette foule », véritable « fluide vital » (Zola 1995, 395). Notons d’ailleurs que ces images volontairement naïves qui structurent le champ lexical propre à l’objet wagon vont à contre-courant de celles, généralement bestiales et sanguinaires, de la locomotive. En somme, de Phasie-spectatrice lointaine à Pierre-passager dont l’expérience est immanente, la portée symbolique que Zola donne à la machine va se préciser. Significativement, nous passons d’un personnage extérieur qui rêve en regardant les trains passer, tout en imaginant le pire, à un second, non moins rêveur, qui, cette fois, est à l’intérieur d’un de ces wagons tout en fabulant sur d’autres trains, sur sa vie, sur la maladie et sur l’espoir.

Le mouvement positif de l’œuvre de Zola, « l’épanouissement solaire16 » de ses derniers romans, va ainsi faire l’ablation de la dimension bestiale propre à la locomotive, pour au contraire augmenter les facultés oniriques du wagon. Zola le transforme également en vecteur de souvenirs, ceux-là mêmes sur lesquels portent les rêveries de Pierre, alors qu’il est bercé par la monotonie sonore et visuelle du spectacle matinal offert par le dispositif ferroviaire : « C’était un oubli du présent, un éveil du passé envahissant tout son être. Il remonta dans ses souvenirs, aussi loin qu’il put remonter. Il revoyait, à Neuilly, la maison où il était né, qu’il habitait encore, cette maison de paix et de travail, avec son jardin planté de quelques beaux arbres » (Zola 1995, 50‑51). Dans cette scène bucolique, qui fait volontairement contraste avec la misère des malades que Pierre accompagne, on entrapercevra Guillaume, le frère aîné de Pierre, qui jouera un rôle majeur dans Paris. Dispositif éminemment narratif, le wagon permet à Zola de laisser entrevoir l’architecture de son cycle romanesque en entier. D’un seul élan, celui du train, le saut dans le passé est aussi un clin d’œil vers le futur. Une fois mis en marche pour de bon, ce mouvement n’est pas près de s’arrêter. Au contraire, les visions deviendront de plus en plus précises : « Une autre image vive se dressa, entre des branches vertes, criblées de soleil. Pierre aperçut brusquement Marie de Guersaint, telle qu’il l’avait vue un matin, par un trou de la haie qui séparait les deux propriétés voisines » (Zola 1995, 52). Dans ce nouveau songe, on passe de l’histoire de Pierre à celle de Marie, dont l’accident nous sera relaté à travers une série de visions, entrecoupées par les cahots de la route. « Puis, comme on venait de franchir une station à toute vapeur, dans le coup de vacarme de la course, ce fut en lui une succession de choses confuses. Il remarqua un grand clos désert, il crut s’y revoir à vingt ans. Sa rêverie s’égarait » (Zola 1995, 54). Flux de conscience en acte, le wagon sert ainsi d’extension à la mémoire et à la sensibilité du personnage. C’est aussi grâce au wagon que sera esquissé le portrait moral de Pierre. « Et Pierre revécut, en quelques minutes, l’effroyable crise qui, pendant deux mois, l’avait dévasté. […] C’était la ruine totale et irréparable de la foi. […] La crise, alors, s’était déclarée. Il était prêtre, et il ne croyait plus. Cela, brusquement, venait de se creuser devant ses pas, comme un gouffre sans fond. C’était la fin de sa vie, l’effondrement de tout. Qu’allait-il faire ? » (Zola 1995, 60‑61). Pour répondre à cette question qui émerge du dispositif ferroviaire, il faudra non seulement faire l’expérience de la machine religieuse de Lourdes, mais, également, celle de Rome et de Paris.

Média qui sait se faire oublier, machine qui nous fait plonger dans le rêve, le wagon permet à Zola, avec ce premier chapitre de Lourdes, de renouveler complètement l’image poétique qu’il donnait du train dans les Rougon-Macquart. Le procédé repris dans Paris, alors que Pierre retombe immanquablement dans la rêverie dès qu’il emprunte l’un des différents tramways de la capitale : « En chemin, dans le glissement berceur de la lourde voiture, il se souvint de ces histoires, qu’il ne connaissait qu’en partie confusément, et dont il ne sut les détails que plus tard » (Zola 2002, 181), lit-on par exemple dans le deuxième livre. Puis, un peu plus loin : « En revenant à Neuilly, dans le tramway, Pierre tomba en une songerie profonde » (Zola 2002, 222). Chaque expérience du tramway permet une nouvelle hybridation entre le songe et la veille. Ce tout organique basculera pour Pierre lorsqu’il fera l’expérience d’un autre dispositif médiatique et machinique, comme on tentera de le voir dans la prochaine section…

L’image du dispositif ferroviaire qui avait cours dans La bête humaine semble s’être renversée pour de bon. En effet, la locomotive du roman de 1890 était une pure présence qui se donne aux sens de manière violente. Elle allait chercher l’animal immémorial de la première bêtise et du vice originel afin de le lancer au visage de l’homme moderne. C’est pour cette raison que l’image de la locomotive se cristallise généralement chez Zola dans celle d’un immense œil illuminé qui, depuis les ténèbres, fonce vers nous :

Jacques vit d’abord la gueule noire du tunnel s’éclairer, ainsi que la bouche d’un four, où des fagots s’embrasent. Puis, dans le fracas qu’elle apportait, ce fut la machine qui en jaillit, avec l’éblouissement de son gros œil rond, la lanterne d’avant, dont l’incendie troua la campagne, allumant au loin les rails d’une double ligne de flamme. Mais c’était une apparition en coup de foudre : tout de suite les wagons se succédèrent, les petites vitres carrées des portières, violemment éclairées, firent défiler les compartiments pleins de voyageurs, dans un tel vertige de vitesse, que l’œil doutait ensuite des images entrevues. (Zola 1964, III:1046‑7)

Cette locomotive est un signe clignotant, qui ne saurait faire oublier ne serait-ce qu’une fraction de seconde son appareillage et sa présence physique dans le monde. Alors que le wagon est un dispositif immersif qui fait voyager ses occupants dans les dédales de leurs rêves et de leurs pensées, la locomotive est elle-même un spectacle en chair et en os, dont le but est précisément de tuer dans l’œuf toute possibilité d’évasion pour nous confronter à un danger imminent. Cette idée, centrale dans La bête humaine, n’est jamais aussi visible que dans ce passage du meurtre du président Grandmorin par Roubaud et Séverine. Venant lui-même d’expérimenter « cette fêlure héréditaire » (Zola 1964, III:1043) et ce « désir brusque de meurtre » qui le poussent au crime, Lantier va errer dans la campagne afin de retrouver ses esprits. Suivant la ligne de chemin de fer, il voit ainsi un train sortir du tunnel, et, dans ce train, une scène qui est en train de se dessiner :

Et Jacques, très distinctement, à ce quart précis de seconde, aperçut, par les glaces flambantes d’un coupé, un homme qui en tenait un autre renversé sur la banquette et qui lui plantait un couteau dans la gorge tandis qu’une masse noire, peut-être une troisième personne, peut-être un écroulement de bagages, pesait de tout son poids sur les jambes convulsives de l’assassiné […]. Déjà, le train fuyait. (Zola 1964, III:1047)

Le train de La bête humaine est ainsi une attraction fragmentée et faite de chocs17 dont il faut tenter de refaire le casse-tête des visions éparses et souvent trop brèves pour être en mesure de vouloir dire quelque chose par elles-mêmes. S’il est vrai, comme le prétendent certains commentateurs, que ce roman en particulier annonce l’avènement voisin de la cinématographie18, un tel passage nous aide à préciser de quelle esthétique répond l’invention médiatique zolienne.

En empruntant le terme à André Gaudreault et Tom Gunning, qui, eux-mêmes, actualisent cette notion eisensteinienne, il est en effet possible de définir l’esthétique zolienne de la locomotive comme répondant du système des « attractions monstratives19 » - notons le monstre, image que travaillera précisément Zola dans La bête humaine -, propres à l’avènement de la cinématographie. Éventuellement nommées « films », les « vues animées » - motion pictures - ne répondaient pas encore à cette époque d’une fabrique nommément narrative, dont les codes et les usages ne se préciseront qu’une dizaine d’années après la naissance du média, alors que celui-ci entrera dans sa phase d’institutionnalisation. Ce système attractionnel se caractérise ainsi par l’autonomie des plans, souvent peu nombreux, dont seront construites les vues. Comme si chacun d’eux incarnait un récit en soi, les plans seront pensés non comme de simples moments, d’intensité variable, d’une succession narrative qui progresse vers la résolution d’un conflit ou un dévoilement final qui est en germe depuis le début de la projection, mais, à l’inverse, comme des blocs relativement déconnectés qui, au-delà de leur intégration dans un tout qui les dépasse et qui leur donne un sens, doivent signifier quelque chose par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Plutôt que de signification, il faudrait parler de monstration : dans le régime des attractions, le plus important n’est pas tant de signifier que de montrer. Le passage des images produites par la locomotive de La bête humaine vers celles des wagons de Lourdes témoigne d’un tel changement quant au régime de ce qui est dit et montré. L’évolution de la représentation zolienne du dispositif ferroviaire est même voisine de ce qu’André Gaudreault et Philippe Marion nommeront la « seconde naissance » d’un média, soit son institutionnalisation. Celle-ci est synonyme du passage du régime des attractions monstratives à celui de l’intégration narrative, qui se définit par une attention beaucoup plus grande accordée à la progression naturelle et évolutive d’un récit. Le plan n’est plus une entité autonome, mais le fragment d’un tout. Plutôt que de chercher à tout prix à produire des effets ostentatoires, il tendra à s’effacer au profit de ce tout qui le dépasse et lui donne sens.

N’est-ce pas à un traitement narratif analogue que travaille Zola lorsqu’il renouvelle sa représentation romanesque du dispositif ferroviaire ? Aussi, dans Lourdes, ce qui intéresse Zola n’est pas tant le train lui-même en tant que machine technique ou, même, poétique, mais, plutôt, le wagon comme environnement narratif, c’est-à-dire comme un lieu de vivre-ensemble fait d’interactions humaines. « Une heure s’écoula, deux autres cantiques venaient d’être chantés. […] Et le chant reprit, toutes les voix s’unirent, ce flot sans cesse renaissant de prières, qui engourdissait la douleur, exaltait l’espoir, envahissait peu à peu tout l’être harassé de la hantise des grâces et des guérisons, qu’on allait chercher si loin » (Zola 1995, 41). Complétant les rêveries de Pierre, les wagons sont rythmés par le chant et les prières des autres passagers de ces « hôpitaux roulants » (Zola 1995, 49). Le train est ici une pulsion de vie. En bon orateur, Pierre y fera aussi la lecture, celle de l’histoire de Bernadette, accentuant la dimension proprement narrative du wagon. « Lui-même restait éperdu de tant de récits extraordinaires. […] Un moment, comme un cantique de nouveau s’élevait, l’emportait au fil entêté de son obsession, il ne s’appartint plus, il s’imagina qu’il finissait par croire, dans le vertige halluciné de cet hôpital roulant, roulant toujours, à toute vapeur » (Zola 1995, 114). Et un peu plus loin, alors que Pierre fait une nouvelle pause dans son récit : « Tous voulaient entendre la suite, brûlant de curiosité, comme s’ils n’avaient pas connu l’histoire, tellement ils étaient pris par les détails d’humanité attendrie et souriante que donnait le conteur. Les regards ne le quittaient plus, les têtes se tendaient vers lui, bizarrement éclairées, sous les lampes fumeuses. […] Alors, longuement, le beau conte se déroula » (Zola 1995, 124‑25). Dans ce dispositif narratif et immersif qu’est le wagon, Pierre, s’il n’est pas en train de rêver lui-même, va donc se transformer en conteur pour faire rêver les autres. Le meurtre fait ainsi place à la guérison qui, d’abord, est une guérison par la parole. L’instantanéité du choc propre à la locomotive devient un doux souffle où respire une nouvelle forme de durée, celle du récit. Institutionnalisé ou né une seconde fois, le train n’est plus attraction voire une anomalie pour le roman, mais un vecteur narratif qui participe au bon fonctionnement de la mécanique littéraire.

Il est enfin à noter que Lourdes comptera un moment majeur où le wagon fera place à la locomotive, sous la forme d’une de ses variantes, la locomobile (machine à vapeur montée sur roues et utilisée comme forme motrice). Celle-ci, toutefois, ne répond plus de la même fonction que dans La bête humaine. Dans ce passage, la locomobile, morte et abandonnée dans un amas de ruines, n’est plus synonyme d’un danger immémorial, mais d’un moteur de nostalgie :

Mais la grande mélancolie de cette mort des choses était surtout la locomobile, restée sous le toit du hangar qui l’abritait. Depuis quinze ans, elle était là, refroidie morte. Le hangar avait fini par s’effondrer sur elle, de larges trous laissaient la pluie la tremper, à chaque averse. Un bout de la courroie de transmission qui actionnait le treuil, pendait, semblait la lier, pareil à un fil d’araignée géant. Et ses aciers, ses cuivres se pourrissaient eux aussi, comme rouillés de lichens, recouverts d’une végétation de vieillesse, dont les plaques jaunâtres faisaient d’elle une sorte de machine très ancienne, herbue, que les hivers avaient décharnée. Cette machine morte, cette machine froide, au foyer éteint, à la chaudière muette, c’était l’âme même du travail qui s’en était allée, dans la vaine attente du grand cœur charitable, dont la venue, à travers les églantiers et les ronces, devait réveiller l’Église-au-bois-dormant de son lourd sommeil de ruine. (Zola 1995, 447‑48)

Ces ruines qui servent de sièges à la locomobile inerte sont celles de l’ancienne église paroissiale de Lourdes, qui sera détruite en 1905, déjà désuète et déserte en raison des nouvelles installations redevables au lucratif marché de la grotte instauré par les pères de l’Église. Objet de modernité, la locomotive/locomobile peut renverser sa signification habituelle pour venir incarner le temps qui passe. La locomotive de Lourdes sera donc immobile et vidée de ses attractions, mais pas pour autant de son espoir. En effet, dans les dernières lignes du roman, Zola fera renaître la locomotive. Loin de s’enfoncer dans les marais de l’hérédité, elle devient métaphoriquement une machine aérienne, dont on peut entendre le « bruit d’ailes énorme et régulier » (Zola 1995, 542) : « Soufflante, fumante, la machine jeta un premier coup de sifflet, d’une allégresse aiguë ; et, à cette minute, le soleil, voilé jusque-là, dissipa la nuée légère, fit resplendir le train, avec cette machine toute en or, qui semblait partir pour le paradis des légendes » (Zola 1995, 526‑27). À la fin de Lourdes, Zola tentera donc de remettre le train sur ses rails afin d’éviter le détraquement de la modernité.

Paris : de la soutane au pantalon

L’héritage littéraire de Paris constitue une somme vertigineuse. On trouve une illustration de cette idée dans le texte des Regards sur le monde actuel et autres essais de Paul Valéry, « Présence de Paris », qui aurait pu être écrit par un romancier réaliste du XIXe siècle :

Voici me naître et me décourager cet absurde désir : penser PARIS. […] Penser Paris ?... Je me perds dans les voies de ce propos. Chaque idée qui me vient se divise sous le regard de mon esprit. À peine elle se dessine dans la durée et la logique de mon effort, aussitôt elle s’égare d’elle-même parmi tant d’autres qui s’en détachent et la prolongent, dont chacune enfanterait cent livres.[…] Il m’apparaît que penser PARIS se compare, ou se confond, à penser l’esprit même. Je me représente le plan topographique de l’énorme cité, et rien ne me figure mieux le domaine de nos idées, le lieu mystérieux de l’aventure instantanée de la pensée, que ce labyrinthe de chemins, les uns, comme au hasard tracés, les autres, clairs et rectilignes. (Valéry 1960, 1012‑3)

En effet, une part significative du roman du XIXe siècle français ne repose-t-elle pas sur l’aller-retour entre Paris et la province ? Zola n’est pas différent de ses contemporains, pour qui Paris est le centre du monde. Paris est donc surtout « énorme », comme dit Valéry, par le bagage d’idées et de représentations dont il est à la fois le contenant et le contenu. Lourdes incarnait une attraction touristique et religieuse dont Pierre, ne sachant pas trop s’il doit écouter ses doutes ou les outrepasser, ne pouvait faire l’économie dans son voyage spirituel. Berceau du catholicisme, Rome représentait un autre passage obligé. L’abbé bientôt défroqué, errant dans l’attente d’une audience avec le pape, y constatera que la nouvelle capitale du Royaume d’Italie demeure « envahi[e] par le passé démesuré » (Zola 1999, 248). Or, Paris est la ville où Pierre habite et où il tente quotidiennement de professer la foi chrétienne, au même titre qu’elle est aussi la ville où Zola écrit et, en dépit des tumultes de l’affaire Dreyfus et de « J’accuse », tente toujours de publier et de faire connaître ses ouvrages. Comme l’a également souligné Valéry, écrire sur Paris ne se fait donc pas sans une certaine forme de réflexivité, alors que l’écriture et la pensée se retournent sur elles-mêmes pour examiner les lieux de leur naissance. « Cette rumeur que je ne cesse d’entendre, et que ne cesse de me verser le fleuve de la présence infiniment naissante de la Ville, cette riche rumeur grosse de mouvements que je retrouve et que je consulte entre deux idées, comme la voix confuse qui atteste le réel, est fille des grands nombres. Le NOMBRE de PARIS occupe, obsède, assiège mon esprit » (Valéry 1960, 1013). Par son insistance et sa qualité de centre névralgique, Paris est ainsi ce qui se répète. Mais, on le voit très bien avec les diverses strates de l’œuvre de Zola, Paris est également la figure même de ce qui se différencie, soit ce qui, à force de revenir, va devenir autre. Des Rougon-Macquart aux Trois Villes, on passera ainsi du Paris du Second Empire à celui de la Troisième République. Voilà une toute nouvelle « formule » qui a tout d’un défi lancé à l’invention littéraire.

Ainsi, au même titre que l’abbé Pierre Froment, après être allé à Lourdes et à Rome, Zola va donc aussi revenir à Paris. Cela pose une nouveauté considérable dans le cycle des Trois Villes, puisque si Zola n’avait jamais écrit sur Lourdes et Rome, la réciproque est bien sûr loin d’être vraie pour la capitale. Néanmoins, tandis que les Rougon-Macquart prenaient pour sujet un Paris déjà passé, que le romancier tente de disséquer après-coup depuis les changements d’ordre politique qui l’ont mené de l’Empire à la République, le cycle des Trois Villes s’attaque au monde présent, afin d’en imaginer l’avenir. Alors que, dans Lourdes et Rome, Zola pouvait décrire les villes et leurs mécaniques particulières sans crainte de redites, celui-ci sait toutefois que la description qu’il fera de Paris ne pourra pas trop répéter celles qu’il a déjà proposées dans son œuvre antérieure. Comme le suggère Michel Butor, Paris est un ouvrage qui tente de distinguer le Paris fin-de-siècle de celui du Second Empire, plaçant ainsi le lecteur dans une sorte de jeu des dix différences. Or, cette manière de lire le texte tient jusqu’à un certain point, soit jusqu’au moment où, non sans surprise, on finit par en arriver à la conclusion que rien n’a vraiment changé sous le soleil parisien.

Dans une reprise condensée et à grande vitesse des Rougon-Macquart, Zola va ainsi (re)mettre en évidence des lieux et des personnages significatifs, dont la mécanique nous est étrangement familière. Comme l’écrit Noiray dans sa préface, « [c]e roman sera la somme de tous les romans qui l’ont précédé » (Zola 2002, 12). Le « détraquement » qui caractérise les différents personnages des Rougon-Macquart n’est pas disparu comme par magie avec la République. Pour Zola, il s’agit donc de refaire le tour du monde parisien, mais, cette fois, pour tenter de le rendre meilleur. C’est pour cela que les considérations sur l’hérédité font place aux critiques de la mécanique religieuse et à l’espoir d’une nouvelle religion à base socialiste, puisque « le problème social et religieux ne faisait qu’un » (Zola 2002, 46). Pour rendre active cette image de Paris en tant que totalité, Zola va ainsi devoir mettre en œuvre une série d’itinéraires, que réalisera l’abbé Pierre Froment. Ces différents trajets le mèneront de « la vase des bas-fonds de Paris » (Zola 2002, 512) jusqu’aux cercles du monde de la noblesse, de la finance, du spectacle, du journalisme, de l’art et, même, jusqu’à ceux de l’anarchie et de la révolte sociale sanguinaire. Dans le premier des cinq livres, les trajets de Pierre s’aiguillent vers un seul et même but : venir à la rescousse d’un sans-abri du nom de Laveuve. La chambre promise arrivera malheureusement trop tard. En moins de vingt-quatre heures, Laveuve va mourir « comme un chien, au coin d’une borne » (Zola 2002, 618). Cette disparition va enlever tout contenu aux actions de Pierre, dont les déplacements ne seront maintenant dictés que par le hasard d’une errance vaine. « Pierre se demandait avec détresse où il allait maintenant […]. À quoi bon, puisque Laveuve était mort ? À quoi bon tuer le temps, battre le pavé pour attendre six heures ? L’idée qu’il avait une demeure, que le plus simple était d’y rentrer, ne se présentait même pas à son esprit » (Zola 2002, 145). L’abbé s’est transformé en flâneur : « il en eut une soudaine horreur, et il s’en alla, il s’engagea sur les Boulevards. Là, Pierre marcha devant lui, sans savoir où, sans savoir pourquoi » (Zola 2002, 146). Mais il est évident que ces flâneries de Pierre ne visent pas seulement à traduire l’état psychologique du personnage. Elles répondent donc d’un autre motif, plus souterrain, mais aussi beaucoup plus central dans le projet général de Paris :

Jamais il n’avait remarqué le bariolage des façades, les glaces peintes, les stores, les trophées, les affiches violentes, les magasins magnifiques, d’une indiscrétion de salons et d’alcôves, ouverts à la pleine lumière. Puis, sur la chaussée, le long des trottoirs, entre les colonnes et les kiosques, bleus, rouges, jaunes, quel encombrement, quelle cohue extraordinaire ! Les voitures roulaient avec un grondement de fleuve ; et, de toutes parts, la houle des fiacres était sillonnée par les manœuvres lourdes des grands omnibus, semblables à d’éclatants vaisseaux de haut bord, tandis que le flot des piétons ruisselait sans cesse, des deux côtés, à l’infini, et jusque parmi les roues, dans une hâte conquérante de fourmilière en révolution. D’où sortait tout ce monde ? Où allaient toutes ces voitures ? Quelle stupeur et quelle angoisse ! (Zola 2002, 146)

Tout perdre permet de voir autrement le monde qui nous entoure. Après la mort de Laveuve et les itinéraires que Pierre a effectués aveuglément dans les différents cercles de la ville, celui-ci peut enfin ouvrir les yeux et faire l’expérience du monde avec un regard vidé de tout désir et de tout a priori. La « stupeur » et l’« angoisse » dont il est question sont bien celles d’un nouveau-né. Avec les errances de Pierre qui découvre la modernité parisienne, Zola donne aussi une image de sa propre condition d’écrivain qui cherche par tous les moyens à renouveler notre regard sur l’ordinaire et le quotidien.

Venant doubler les itinéraires dans les bas-fonds de la cité, les nombreuses descriptions de lieux élevés qui ponctuent le roman permettent de compléter cette tentative de donner à voir la capitale comme pour la première fois. C’est d’ailleurs sur une telle image que s’ouvre le roman, alors que Paris sera décrite par des métaphores originaires :

Ce matin-là, vers la fin de janvier, l’abbé Pierre Froment, qui avait une messe à dire au Sacré-Cœur de Montmartre, se retrouvait dès huit heures sur la Butte devant la basilique. Et, avant d’entrer, un instant il regarda Paris, dont la mer immense se déroulait à ses pieds. C’était, après deux mois de froid terrible, de neige et de glace, un Paris noyé sous un dégel morne et frissonnant. […] Un Paris de mystère, voilé de nuées, comme enseveli sous la cendre de quelque désastre, disparu à demi déjà dans la souffrance et dans la honte de ce que son immensité cachait. (Zola 2002, 37‑38)

La ville est un flux d’images, une terre de signes et une flamme qui consume les symboles. Il faut cependant contempler de loin et à partir d’une certaine hauteur pour bien en saisir tout le mouvement et la signification. Aussi, par cette série de vues de Paris, Zola se place dans un réseau d’oppositions intermédiatiques. D’abord, il rivalise avec le dessinateur et graveur sur bois Antoine, l’un des fils de Guillaume Froment, le frère de Pierre. « Il me semble que je puis, avec le noir et le blanc, recréer la vie aussi intense, aussi définitive […] Voyez ce grand Paris que nous traversons. Je voudrais en fixer l’heure actuelle en quelques scènes, en quelques types, qui puissent rester comme d’immortels témoignages » (Zola 2002, 237), expliquera-t-il à Pierre dans ce palimpseste du projet de Paris. Créateur de « vues » qui aspirent à la vitesse et au mouvement, Zola entre aussi en concurrence avec le cinématographe, qu’il feint néanmoins d’ignorer complètement. Il restera aussi silencieux sur la photographie instantanée, qu’il pratique avec passion, comme nous le montrent les dizaines de clichés de lui qui ont heureusement été conservés et exposés20. Or, ce que photographie Zola, qu’il soit à Médan ou à Paris, ce n’est pas la ville prise en hauteur, mais, plutôt, le portrait des êtres chers et les signes ostentatoires de la modernité (tels les très nombreux clichés qu’il a pris de l’Exposition universelle de 1900, qui sont exactement contemporains du récit de Paris, et qui, pour cela, n’en sont que plus émouvants). Enfin, au-delà de ses propres personnages et des techniques de son temps, Zola rivalise enfin avec les autres vues générales de Paris que l’on trouve dans le roman français du XIXe siècle, des Yeux d’or à Notre-Dame de Paris, en passant par L’éducation sentimentale ou sa propre ouverture de La curée. Mais, tout en évitant de se plagier, Zola doit écrire ce qu’aucun autre des romanciers qu’il admire n’a pu réaliser : le portrait général de Paris qui viendra clore le XIXe siècle. « Il s’était dit que le bilan du siècle était à faire » (2002, 175), dira Pierre, cherchant toujours un projet dans lequel canaliser son mal de croyance.

À première vue, ce bilan passe donc par les panoramas qui tentent de capturer Paris depuis le poste d’observation privilégié d’un lieu élevé. Notons que c’est une technique que Zola faisait déjà jouer dans Lourdes, depuis l’opposition stratigraphique entre la nouvelle et la vieille ville, ainsi que, surtout, dans Rome, alors que Pierre contemple systématiquement la cité depuis les sept collines qui l’entourent. Ce dernier cas est particulièrement intéressant, car les lieux élevés romains offriront à Pierre une série de vues temporelles : « Et Pierre était envahi par le passé démesuré où il baignait. De toutes parts, des quatre points de l’horizon vaste, l’Histoire ressuscitait, montait vers lui, en un flot débordant » (Zola 1999, 248). À l’inverse, les vues panoramiques de Paris seront créées dans un but complètement étranger, et pourtant complémentaire, à celui des horizons romains, puisqu’il ne s’agit pas de ressusciter le passé, mais, au contraire, de juger de ce qui est nouveau tout en appelant le futur. À l’inverse des vues stéréoscopiques de Rome, où Pierre est le spectateur du relief temporel de la ville, les panoramas parisiens seront composés d’autant de vues frontales à une seule dimension. Tandis que Rome s’englue dans un passé qui refuse de quitter la scène, Paris aura donc pour tâche d’être la véritable « Rome nouvelle », celle-là même que Pierre, imitant le geste du romancier, appelle dans son livre.

Qu’il soit au centre des images où derrière elles, l’écrivain est partout dans ces images d’un présent éternellement conservé dans l’ambre de la pellicule, d’autant plus que celle-ci est maintenant numérisée.

Ce qui est nouveau dans Paris, en dépit des nombreuses similitudes entre le Second Empire et la Troisième République, c’est donc d’abord et avant tout le lieu d’observation lui-même. Il faut en effet prendre conscience que la grande majorité des panoramas parisiens que propose Zola ont lieu depuis un seul et même espace, d’autant plus central dans le texte qu’il occupera un rôle de premier plan dans son récit : celui de la butte Montmartre, où domine la Basilique du Sacré-Cœur, encore inachevée à l’époque, et dont le début de la construction est contemporain de la naissance de la Troisième République. Comme le suggère Philippe Muray, « [i]l faut relire les passages où la basilique est décrite, écrabouillant Paris comme une machine de guerre » (Muray 1999, 531) :

Ils [Pierre et Guillaume] aperçurent la basilique du Sacré-Cœur, encore découronnée de son dôme, d’une masse colossale déjà, sous la pleine lune. Elle semblait agrandie par cette clarté nette et blanche, qui accentuait les arêtes, en les détachant sur les grandes ombres noires. C’était, vue ainsi, sous le pâle ciel nocturne, une floraison monstrueuse, d’une provocation et d’une domination souveraines. Pierre se taisait, regardait aussi la basilique, blanche de lune, surgissant des ténèbres ainsi qu’un rêve géant de forteresse, chargée de foudroyer et de conquérir la ville assoupie à ses pieds. (Zola 2002, 510)

Signe d’une modernité factice, le Sacré-Cœur est l’équivalent de la machine à faire de l’argent de Lourdes. Elle incarne l’illusion qu’il faudra traverser si l’on espère atteindre la vérité. Or, à la différence de la grotte de Lourdes, lieu vers lequel se tourne le regard des foules et où foncent les trains, la basilique est aussi un lieu depuis lequel on regarde le monde environnant. Sa fonction dans le texte est donc double, triple même, si l’on considère que Guillaume, qui sera guéri par Pierre de ses pulsions anarchistes, tentera de la faire sauter en remplissant ses fondations d’une poudre explosive des plus dangereuses dont il est l’inventeur. La basilique du Sacré-Cœur est à la fois un poste d’observation pour le monde extérieur et l’attraction monumentale au « cylindrisme byzantin » Muray (1999, 531) vers laquelle sont tournés tous les regards. C’est à partir de ce lieu hautement corrompu que Pierre aura une série de visions où la ville sera comparée à un océan d’où émergent seulement quelques toitures : « Et le grand Paris, en face, déroulait la mer sans fin de ses toitures, légères et fraîches sous le soleil matinal » (Zola 2002, 494). Comme Butor n’a pas manqué de le souligner dans son cours sur « Le dernier Zola », ces différentes surfaces planes auxquelles est sans cesse comparée la ville constituent autant de vues sans points de repère. En d’autres termes, il manque certaines constructions au Paris zolien, en particulier ses monuments, comme si la ville, pourtant examinée dans ses moindres détails, avait été amputée de ses principaux membres. Et aucune de ces omissions volontaires ne saurait être aussi majeure que celle de la tour Eiffel.

Contrairement au Zola romancier, le Zola photographe - le dernier Zola - laisse derrière lui un grand nombre de vues de la tour Eiffel.

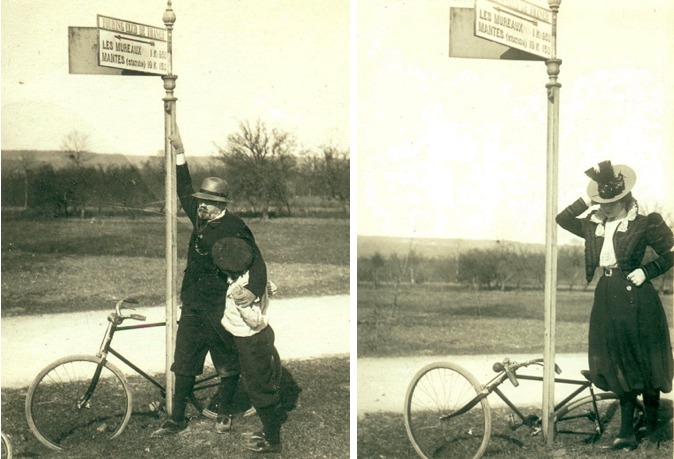

Un tel hiatus est certes inexplicable, illogique même, dans la mesure où, comme on vient de le voir, Zola tente précisément de décrire ce qui, depuis le Paris de Napoléon III des Rougon-Macquart, est nouveau dans la capitale française en cette fin de siècle. Quoi de plus voyant en effet que ce monument dont la construction a commencé en 1887 pour se terminer en 1889, juste à temps pour l’Exposition universelle, et qui salue aussi le centenaire de la Révolution française ? Pourquoi, donc, ne pas avoir fait de la tour Eiffel un matériau romanesque complémentaire au Sacré-Cœur ? Voilà des questions qui demeurent sans réponse. Ce silence est d’ailleurs d’autant plus incompréhensible que l’on sait que Zola, comme le montre son activité de photographe pendant plus de dix ans, était particulièrement intéressé par la tour Eiffel. De même, on en vient à se demander pourquoi Zola, dont l’une des dernières passions aura été la photographie, a laissé si peu de traces de ce dispositif dans son œuvre. Complètement absente de Paris, on n’en trouve que neuf mentions anecdotiques dans Lourdes, et que quatre dans Rome. Était-ce pour ne pas donner du grain à moudre aux critiques contre l’horizon photographique du naturalisme ? Il semble y avoir là quelque chose de symptomatique : féru de photographie, Zola n’écrira à peu près jamais ce terme dans ses romans, au même titre que, voulant dépeindre le plus fidèlement possible le Paris moderne avec son torse fièrement gonflé de progrès, il ne dira jamais un mot sur son plus grand symbole. Mais cette ablation monumentale est contrebalancée par un ajout bien plus subtil, permettant même à la modernité fin-de-siècle de trouver une place positive dans le roman. En effet, en dépit de cet énigmatique silence, il existe malgré tout un dispositif propre à la modernité médiatique de l’épistémè 1900 qui a su trouver refuge dans son œuvre. Il s’agit de la bicyclette, à laquelle un chapitre entier de Paris sera consacré. Ces quelques pages dédiées à un dispositif en apparence secondaire et étranger aux doutes qui accablent Pierre seront d’ailleurs particulièrement cruciales pour l’architecture du roman en entier. La bicyclette sera ainsi une figure mineure mais positive de la modernité, ouvrant même la voie au salut et à la libération. Il s’agit en quelque sorte d’un juste retour du balancier, puisque, aux côtés de la photographie, la bicyclette est la seconde passion du dernier Zola. Plus encore, pour le romancier comme pour son alter ego fictionnel, la bicyclette sera le signe d’une vie nouvelle dans laquelle ils pourront (re)tomber amoureux.

En plus d’être l’écrivain de la fin du XIXe siècle français qui s’est le plus adonné à l’activité photographique, qu’il pratiquait avec assiduité et talent, Zola compte également parmi les littéraires ayant pratiqué avec le plus de passion cette invention que l’on venait de surnommer « la petite reine ». Avec Maurice Leblanc, Alphonse Allais, Alfred Capus, Gaston de Pawlowski, Alfred Jarry et, un peu plus tard, Tristan Tzara, Samuel Beckett et Marcel Aymé, parmi tant d’autres, Zola fait partie d’un groupe de littéraires chez qui la bicyclette saura trouver une place de choix dans les œuvres. Or, ce qui le distingue des autres noms cités, c’est que, pour Zola, la bicyclette a cette particularité de jouer aussi un rôle symbolique déterminant dans sa propre vie, en ce qu’elle est associée à une forme de renouveau. Un carrefour de nouveautés se dessine chez l’écrivain à la fin des années 1880, alors que le fil d’arrivée des Rougon-Macquart est de plus en plus à portée de vue. Ces changements sont la construction d’un nouveau cycle romanesque, la découverte de la photographie instantanée, la pratique quotidienne de la bicyclette, et enfin les débuts de l’idylle avec Jeanne Rozerot. On sait que de cette relation, gardée secrète pendant plusieurs années, naîtront deux enfants : Denise, en 1889, et Jacques Rozerot, en 1891. Comme le souligne non sans humour Henri Mitterand, si Zola « part pour une promenade à bicyclette aux environs de Médan, c’est sous un prétexte d’exercice hygiénique… Il rencontrera Jeanne à un carrefour convenu, dans la campagne déserte ou seulement traversée par des paysans inconnus. Dieu merci, Alexandrine ne s’aventurera jamais que sur un tricycle » (2002, 38). Toujours avec ironie, le biographe ira encore un peu plus loin dans la description de cette situation cocasse où la bicyclette, gagnant quelques strates d’ambiguïté, en vient à signifier beaucoup plus qu’elle-même : « Comme par hasard, c’est à la veille de cette réinstallation à Médan qu’Émile a laissé annoncer sa “ conversion ” au sport cycliste par les “ journaux de vélocipédie ”. Et pour que ceci semble venu d’une pure et convaincue joie du cyclisme, il a donné son adhésion, […] comme membre d’honneur, au Touring-Club de France, qui a été fondé trois ans auparavant pour “propager en France le tourisme vélocipédique” » (Mitterand 2002, 39). Pourtant, malgré la dimension comique que le biographe donne du portrait, la conversion à la bicyclette en tant que double symbole de la modernité et d’une vie nouvelle demeure bien réelle. Pour s’en convaincre, il suffit d’être attentif à la place que Zola lui accorde dans Paris, puis, dans une certaine mesure, Fécondité. Alexandrine ayant découvert vers la fin de l’année 1891 la nature de la relation entre Zola et Jeanne, de même que l’existence de Denise et de Jacques, Zola n’avait plus à se cacher ou à justifier sa conduite avec ces romans écrits près de dix ans plus tard. Il est donc assez réducteur de faire de la bicyclette le simple « moteur » vers des rendez-vous amoureux que l’écrivain, par fond de mauvaise conscience, n’osera jamais réellement afficher pour ce qu’ils sont. Bien plus qu’un masque que l’on porte afin de sauver les apparences, la bicyclette a joué pour Zola le rôle d’un Hermès, messager qui lui permet de voyager entre deux pans bien distincts de son existence, et entre lesquels la communication est parfois difficile. La bicyclette n’est pas un moyen de cacher la vie, mais, bien au contraire, une extension de la vie, d’où sa qualité de média, comme on le voit précisément dans Paris.

Tout un horizon affectif se cache derrière ce simple alliage métallique.

Cependant, pour comprendre la fonction de la bicyclette dans le dernier volume des Trois Villes, il faut ajouter dans l’équation un personnage qui jusqu’ici était resté dans l’ombre, malgré le rôle absolument capital qu’il tient dans le roman. Ce personnage, c’est bien sûr celui de Marie Couturier. Lorsque Pierre fait sa rencontre, celle-ci vit avec Guillaume - dont elle est de vingt ans la cadette - et ses trois fils - dont elle n’est pas la mère -, et est sur le point de l’épouser, par amitié mais non par amour. Finalement, après quelques rencontres fortuites, dont une à laquelle Zola consacre un chapitre entier, le destin se réaiguillera et Marie épousera non pas Guillaume, mais Pierre. Ce dernier est de plus en plus présent dans la vie de la jeune femme, car, ayant renoncé à ses activités de prêtre, il participe à celles de la maison de Guillaume et de ses fils, où chacun peut s’adonner librement à ses intérêts et au travail qu’il désire vraiment accomplir. Et voici comment apparaît pour la première fois Marie à Pierre, du haut du jardin de cette maison de la rue Saint-Éleuthère où habitent Guillaume et sa famille :

Pierre se risqua, tira la sonnette, un bouton de cuivre luisant comme de l’or. Il y eut un son gai et lointain. Mais on ne vint pas tout de suite, et il allait sonner de nouveau, lorsque la porte s’ouvrit largement, découvrant toute l’allée, un couloir au bout duquel, à travers la maison, on apercevait, dans la lumière, l’océan de Paris, la mer sans bornes des toitures. Et là, se détachant dans ce cadre d’infini, une jeune fille de vingt-six ans était debout, vêtue d’une simple robe de laine noire, qu’elle avait à demi recouverte d’un grand tablier bleu, les manches retroussées au-dessus des coudes, les bras et les mains humides encore d’une eau mal essuyée. (Zola 2002, 188‑89)

L’image si souvent répétée d’un Paris océanique aux toitures indiscernables comme des vagues vient donc ici se nuancer en raison de l’ajout d’un élément singulièrement nouveau, celui de la figure de Marie « se détachant dans ce cadre », au même titre que le ferait un monument nouveau et fier telle la tour Eiffel, ce que précisément Zola se refuse. Ce qui a changé entre les anciennes représentations naturalistes de Paris et celles que l’on trouve dans le nouveau cycle, où le désir d’une religion nouvelle a supplanté celui de renouveler le roman par la science, c’est donc aussi l’émergence d’un personnage féminin éminemment jeune et positif comme Marie, dont la détermination et les idées relativement hardies sur le rôle de la femme dans la société font aussi d’elle un personnage des plus modernes. Acceptant de partager un repas avec Guillaume, ses fils et Marie, Pierre pourra expérimenter de plus près le souffle de renouveau qu’amène avec elle la jeune femme, qui a fait des études dans un lycée et qui prône l’égalité des sexes. Sur ce point, elle fera d’ailleurs la morale aux trois fils de Guillaume :

Ah ! les grands enfants ! dit-elle, sans lâcher son travail de broderie, c’est drôle, vous êtes pourtant tous les trois très intelligents, très larges d’esprit, et ça vous offusque un peu, au fond, avouez-le, qu’une fille comme moi ait fait, comme vous autres garçons, ses études dans un lycée ? Querelle de sexes, question de rivalité et de concurrence, n’est-ce pas ? […] Ah ! les revendications, les droits de la femme ! C’est bien clair, elle les a tous, elle est l’égale de l’homme, autant que la nature y consent. Et l’unique affaire, la difficulté éternelle est de s’entendre et de s’aimer… (Zola 2002, 400‑401)

Peinte simultanément par Zola à travers une série de tableaux où s’incarnent aussi bien la force physique que la force spirituelle, Marie viendra ainsi donner un sens aux itinéraires et aux rêveries de Pierre. Il en deviendra rapidement amoureux, au point de définitivement sacrifier pour elle sa vocation religieuse. Enfin, il pourra enlever la soutane de plomb qui le pèse depuis les premiers mouvements des roues des wagons qui ouvrent Lourdes. C’est donc par Marie que les nouveautés lumineuses de ce Paris fin-de-siècle pourront finalement se manifester pleinement.

Selon cette logique qui veut que l’invention d’un Paris contemporain et positif se réfracte dans la personne de Marie, il est ainsi naturel que la suite de cette conversation sur le nouveau statut de la femme dérive vers un autre sujet moderne, auquel il est d’ailleurs intimement lié : la bicyclette. Au même titre que La bête humaine joue constamment sur l’association femme-locomotive - la machine de Jacques s’appelle « la Lison » et est souvent décrite par une poésie des plus sensuelles -, Paris, revenant sur cette idée, montre plus d’une fois la symbiose qui unit la machine nouvelle et la femme nouvelle. « La bicyclette, pour elle, avait toutes sortes de vertus et, comme le prêtre la regardait, plein d’effarement, elle promit de lui expliquer un jour ses idées là-dessus » (Zola 2002, 403). Cette occasion d’explication se présentera rapidement, dans ce qui représente sans doute le passage le plus important du roman, et, par conséquent, de tout le cycle des Trois Villes. Cependant, il faut d’emblée noter qu’entre-temps c’est d’abord Pierre, voulant se débarrasser de son « désir mauvais de l’absolu » (Zola 2002, 410), qui va se confesser à Marie, puisqu’il a bien compris « l’inconscience profonde, tranquille et heureuse, où elle semblait être du divin et de l’Au-delà » (2002, 411). « Personnellement, je m’arrange toujours avec la vie » (2002, 413), dira-t-elle également à Pierre, qu’elle est en train de convaincre d’habiter de façon permanente dans la maison de son frère à Montmartre. Il délaissera ainsi complètement ses activités paroissiales, au profit du travail manuel qu’il trouvera à faire dans l’atelier de Guillaume et de ses fils, tous trois artistes ou inventeurs. Or, pendant qu’il assiste Thomas, passionné de mécanique, dans ses activités, un problème technique se présente à Pierre, qui provoquera chez lui une révolution existentielle. Pour ne pas salir sa soutane, qu’il n’ose pas encore retirer, Pierre doit enfiler par-dessus celle-ci un « grand tablier bleu » (Zola 2002, 415), peu pratique pour travailler. Mais c’est surtout la soutane, adaptée pour d’autres gestes, qui lui nuit dans son travail. Puis, « [u]n soir, à la fin d’une bonne journée de travail, comme Pierre aidait Thomas, il s’embarrassa dans la jupe de sa soutane, et manqua de tomber. Marie, qui avait eu un léger cri d’inquiétude, lui dit : “Pourquoi ne l’ôtez-vous pas ?” » (2002, 417). Le tour sera ainsi joué, grâce à cette formule qui a tout d’un « Sésame, ouvre-toi », aussi involontaire soit-il, puisque la recommandation de la jeune femme concernait exclusivement le travail manuel. Néanmoins, « le mot, si droit, si net, s’enfonça dans l’esprit de Pierre, et n’en sortit plus. D’abord, il n’en fut que frappé. Puis, la nuit venue, dès qu’il fut seul dans sa petite maison de Neuilly, il sentit le mot qui le gênait, qui peu à peu lui causait une souffrance, une fièvre intolérable. […] Et l’affreux débat commença, il passa une nuit terrible, sans pouvoir dormir, à revivre toutes ses tortures anciennes » (2002, 417). Une vingtaine de pages plus loin, ce conflit intérieur qui fera revivre à Pierre tous les itinéraires qui l’ont mené jusqu’à cet exact point de son existence, maintenant prête à basculer en raison d’une simple phrase, pourra se clore ainsi : avec sa jupe et ses longues manches, la soutane sera troquée pour le veston et le pantalon de ville. De même, la grande force des Trois Villes est que, en dépit des nombreuses tirades lyriques et des suppliques qui la ponctuent, Zola en vient toujours à poser et à résoudre les plus graves problèmes de la foi depuis des enjeux éminemment matériels. On retrouve l’idée eisensteinienne selon laquelle Zola voit, pense et écrit à partir des objets, dont la signification courante se renverse en autant d’images des plus surprenantes. Aussi, ce que dit Serres ici des Rougon-Macquart sera encore plus vrai des Villes et des Évangiles : « tout le cycle est matérialiste en ceci que son objet, que ses objets ne sont jamais que matériels, qu’il expose en tout lieu la matière au travail. Ou, mieux, qu’il est produit par les transformations de la matière et les énergies libérées. Le sujet du récit est la circulation métamorphique » (Serres 1975, 238) Concrètement, tous les doutes et toutes les errances de Pierre se ramènent à cette image, qui résume tout l’itinéraire de Pierre : passer de la soutane au pantalon.