Introduction

Depuis au moins le milieu des années soixante se diffuse l’idée selon laquelle l’histoire de l’art et l’Histoire tout court seraient marquées par une série de « tournants » affectant les différentes disciplines artistiques ou composantes sociales, du linguistic turn au computational turn en passant par l’emotional turn et bien sûr le pictorial turn. Loin de vouloir remettre ladite histoire sur le droit chemin, je voudrais à mon tour évoquer un « tournant photographique » qui, s’il a déjà été suggéré ici ou là, ne me semble jamais avoir été abordé frontalement, au moins en ce qui concerne le théâtre. L’intérêt d’envisager un tel photographic turn dans le théâtre occidental s’est manifesté d’abord il y a une vingtaine d’années, en travaillant sur le théâtre de Maeterlinck et celui de Strindberg, mais a été récemment profondément revivifié chez moi par une étude de la revue française Le Théâtre, créée par Michel Manzi en 1898. Un tel corpus ne peut certes prétendre à lui seul résumer ce qui fait les spécificités de la photographie théâtrale et est par nature restreint à une seule aire culturelle (bien que Le Théâtre s’intéresse régulièrement au théâtre européen et parfois extra-européen) et à une seule période (celle qu’on désigne comme la Belle Époque) ; mais il a l’intérêt de convoquer un nombre considérable de photographes, notamment parmi les plus grands (les Nadar, les Reutlinger, Paul Boyer, Mairet, Bert, les frères Manuel, etc.) dont certains sont même des pionniers et fondateurs de la spécialité. D’autre part, parce qu’il se situe au moment où la discipline, définitivement constituée (grâce aux progrès de la photographie à la lumière artificielle), peut s’affirmer sinon comme un art du moins comme un exercice emblématique des possibilités du médium. C’est pourquoi il constitue un excellent répertoire des formes et modèles de cette pratique naturellement intermédiale.

En parcourant en effet presque mécaniquement les trois cent soixante-dix-sept numéros de cette revue — entièrement fondée sur la reproduction de photographies de théâtre, en grand format et souvent pleine page —, j’ai été frappé par une sorte de double émotion contradictoire. D’un côté, j’étais étonné du caractère artificiel et répétitif de ces milliers de clichés — où les acteurs sont le plus souvent figés dans des poses mortifères et caricaturales — ; de l’autre, j’étais touché par une sorte de supplément de sens qui semblait émaner de ce répertoire photographique du théâtre à succès du tournant des XIXe et XXe siècles (encore un tournant, sans doute le plus fécond). Et ce supplément de sens les débordait pour les ouvrir à une autre histoire que celle de la photographie de théâtre. Pour le dire autrement, une forme de continuité se fait jour par-delà d’une part, le fossé séparant la photographie envisagée comme conservation du passé et le théâtre envisagé comme art vivant d’autre part celui séparant le théâtre « bourgeois » et les expériences de la modernité — une continuité que j’aimerais étudier sous l’angle d’une remédiation du théâtre par la photographie. La vérité qui s’énonce dans ces collections de photographies n’est pas celle du document, mais pour ainsi dire celle d’un mensonge au carré, qui fissure l’écran de la représentation et dessine les traits d’une nouvelle théâtralité. Pour ne pas excéder la place impartie à chaque contribution, je me contenterai d’esquisser ici succinctement quelques-unes des pistes qui servent de soubassement à une recherche en cours.

Un référent mensonger

On rappellera d’abord que si la photographie a longtemps été considérée essentiellement sous son angle indiciel, au point que Barthes a pu envisager de la réduire à son supposé « noème » (le fameux « ça a été »), on doit se demander de quoi la photographie de théâtre serait alors l’indice. Elle se pose, par exemple, avec particulièrement d’acuité pour ce qui concerne le portrait photographique d’un acteur ou d’une actrice incarnant un personnage. Certes, en répondant qu’une telle photographie est simplement la photographie d’un acteur ou d’une actrice jouant un rôle pour représenter une entité fictive, on peut penser avoir résolu la question : dans cette perspective, ce qui est déposé dans un cliché de Mounet-Sully ou de Sarah Bernhardt incarnant Hamlet, c’est Mounet-Sully ou Sarah Bernhardt… jouant Hamlet (la tautologie ferme le ban de la pensée). Voire tout simplement Mounet-Sully ou Sarah Bernhardt tels qu’en eux-mêmes. Qu’ils prétendent incarner Hamlet ou qu’ils soient représentés « à la ville » n’a finalement aucune importance. C’est leur corps qui a laissé sa trace, via la lumière renvoyée par lui, puis inscrite dans l’épaisseur de la solution chimique qui l’a recueillie. Le reste importe peu. L’on ne peut cependant se débarrasser à si bon compte des questions ontologiques qui ont permis de penser la photographie à ses débuts, de même qu’on ne peut se contenter de réduire le théâtre lui-même à un jeu de rôles. Dans ce dernier cas, il se trouve que cela a toujours été l’ambition du théâtre dramatique de rendre poreuse la séparation entre le rôle et l’acteur (entre le représenté et le représentant, exactement comme la photographie elle-même, supposée par contact), y compris lorsque, comme Diderot dans le Paradoxe, on insiste sur la nécessaire coupure entre l’« interprète » et son rôle. Car, c’est bien Diderot lui-même qui, dans le même temps, n’a cessé de vouloir réduire la distance existant entre l’un et l’autre. Que Le Fils naturel, sa première pièce, soit également un manifeste théâtral, et que, dans cette pièce et dans les Entretiens dont il l’accompagne, Diderot fasse mine de faire exister Dorval, qui n’est bien sûr qu’une fiction, tout en lui conférant au même moment le rôle d’interpréter son propre personnage, ne rend sans doute la contradiction que plus patente. L’acteur doit s’effacer derrière son personnage, et doit ignorer que le public le regarde, ce que Peter Szondi a traduit ainsi : « Il n’est pas jusqu’à l’art du comédien qui ne se règle sur l’absolu du drame. La relation de l’acteur à son rôle ne doit en aucun cas être visible : l’acteur et le personnage s’unissent pour former l’homme dramatique. » (Szondi 1983, 15) Or, tout est fait, apparemment, dans le portrait photographique d’acteur en scène et au moins à un premier niveau, pour accomplir cette sorte de transsubstantiation miraculeuse, excepté sans doute dans quelques cas de « starification » précoce où l’acteur l’emporte toujours sur son rôle (comme Sarah Benhardt). Outre l’accentuation fréquente des fards et maquillages voire des postiches, améliorant le rendu proprement photographique, le jeu sur la légende des clichés participe efficacement de ce trouble (en particulier dans les premiers temps des revues photographiques de théâtre) ; de fait, il est fréquent (et dans certaines publications systématique), que ces photographies d’acteurs soient légendées du nom du personnage représenté, reléguant celui de l’interprète lui-même entre parenthèses ou après un tiret qui le secondarise — lorsqu’il ne disparaît pas totalement, laissant le personnage seul en scène. Dans ce cas, la photographie participe, plus ou moins discrètement, d’une forme d’effacement de l’acteur derrière son rôle (au point qu’on en vient à parler significativement de « photographie de rôle » — mais qu’est-ce que photographier un rôle ou un personnage ? de quelle ontologie ces êtres relèvent-ils ?) ; du coup, cette pratique photographique et les dispositifs dans laquelle elle s’insère de plus en plus souvent réalisent à leur manière le rêve du théâtre dramatique. Ce qui surgit sous l’œil de l’appareil photo, et pour une autre forme d’éternité que celle de l’écriture, c’est moins un acteur qu’un personnage — autrement dit une forme de spectre tel qu’en pourrait saisir une photographie spirite (laquelle se développe au moment même où la photographie de théâtre commence à envahir les journaux et revues). Ce que la photographie atteste alors, c’est moins l’existence d’un acteur que celle d’un être pourtant supposé tellement insaisissable que la plupart des symbolistes préfèreraient ne jamais le voir incarné, comme Maeterlinck, qui retourne l’effet de spectralisation aux dépens du comédien : « Quelque chose d’Hamlet est mort pour nous, le jour où nous l’avons vu mourir sur la scène. Le spectre d’un acteur l’a détrôné, et nous ne pouvons plus écarter l’usurpateur de nos rêves. » (Maeterlinck 1985 [1890], p. 83-84). Mensongère par son référent, la photographie d’acteur parvient ainsi à faire revenir à la surface du papier une présence doublement paradoxale, que certaines expériences contemporaines (ou récentes), jouant sur les limites supposées du médium, ont rendu encore plus troublantes — comme tel cliché de La Mort de Tintagiles, mise en scène par Claude Régy en 19971. On voit ainsi le médium photographique rendre possible, sinon l’apparition d’un lointain (car l’aura benjaminienne pourrait faire ici retour) du moins l’apparition d’un invisible que le théâtre cherche précisément à rendre sensible. La présence, supposée être du côté de « l’immédiateté » s’affirme bien ici grâce à la médiation d’un appareil technique qui, tout en prétendant effacer toute trace de médiation et se concentrer sur le réel lui-même, capte au contraire une réalité d’un autre ordre — une réalité pour ainsi dire différée, au sens derridien du terme.

Un dispositif mensonger

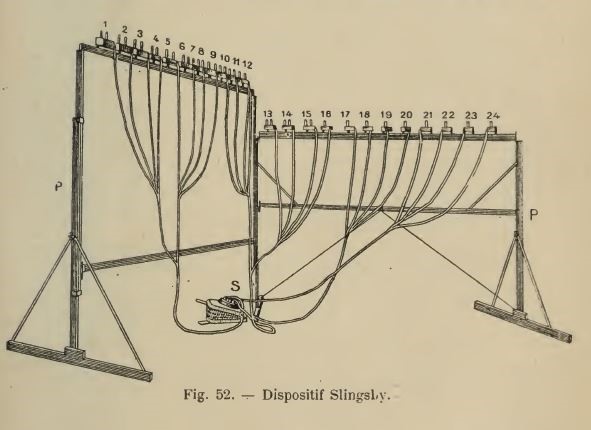

Par conséquent, le mensonge paradoxal et fructueux de la photographie d’acteur intervient surtout à un autre niveau : non pas celui du référent proprement dit, mais celui du dispositif qui prétend en obtenir l’inscription. De ce mensonge, ou, si l’on veut, de cet artifice, la grande revue française Le Théâtre, précédemment citée, offre un des meilleurs exemples, en même temps qu’il en montre l’efficacité pragmatique. De ce point de vue, le propos même de la revue est symptomatique, tout comme l’est le titre d’abord projeté pour cette publication dont le numéro zéro s’intitulait Le Théâtre instantané (titre qui servit finalement pour l’article programmatique de Francisque Sarcey qui en ouvre le n° 1 en janvier 1898). Pour Manzi, créateur et directeur de la revue, dans son propre exposé Notre programme (qui figure, lui, en deuxième de couverture du n° 1), il s’agit d’« enregistre [r] d’une façon définitive la physionomie, le geste et l’attitude des acteurs de ce temps » et de compléter « l’instantané de la pensée » par « l’instantané de la vision », l’instantané lui-même étant ici à comprendre comme objectivité (l’esprit objectif s’alliant à l’objectif de l’appareil photo). Pour Sarcey, il s’agit de même de « fixer pour jamais un geste magnifique et le transmettre visible, éclatant, à la postérité la plus reculée » puisque « la photographie surprend à la fois l’attitude et le geste, et les dépose sur la plaque fidèle. De la plaque, ils passent maintenant dans le journal ; ils rafraîchissent la mémoire de ceux qui ont vu l’original, ils le révèlent à ceux qui n’ont pu accéder au spectacle […]. » On retrouve d’ailleurs dans tout l’article de Sarcey une manière de confier à la photographie la mission traditionnelle de récolter les indices de ce qui bientôt ne sera plus qu’un passé révolu. La photographie d’acteur est ainsi considérée presque exclusivement comme « document irrécusable » (Sarcey 1898) et trace d’un temps, sinon d’un art, qui se perd. Or, cette objectivité, prêtée à la photographie, est en réalité niée par le dispositif destiné à la rendre possible : autrement dit à un supposé et naïf « c’est entièrement vrai » de la photographie, il faut subsumer ici un massif « c’est entièrement faux »… En effet, qu’il s’agisse du portrait d’acteur ou de la photographie de scène, l’artifice théâtral est redoublé à chaque fois par l’artifice propre aux contraintes techniques de la prise de vue. On sait ainsi que les clichés pris dans les théâtres eux-mêmes sont toujours des constructions qui visent à répondre aux impératifs du matériau photographique qu’est la lumière. À la toute fin du XIXe siècle, et en attendant que les progrès de l’éclairage artificiel et ceux des papiers photosensibles permettent des clichés vraiment pris sur le vif, il faut composer avec la demi-pénombre des théâtres. Pour cela, il est nécessaire de coupler le problématique éclair au magnésium à l’immobilisation parfaite des comédiens. En réalité, la lourdeur des systèmes d’illumination au magnésium est telle qu’elle ne peut que faire perdre toute spontanéité et toute authenticité à ceux que l’objectif prétend saisir à l’intérieur d’un théâtre. Albert Londe, qui réalisa pour Charcot les clichés de la Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière et qui fut l’un des pionniers de la photographie à l’éclairage artificiel, a décrit avec précision les différents procédés utilisés à partir du début des années 1890 et au moins jusqu’en 1914, date de son essai paru chez Octave Douin et Fils (La Photographie à la lumière artificielle), qui synthétise ses recherches antérieures. Il explicite, par exemple, le procédé utilisé par l’Anglais Slingsby (Illustration 1) : « Ces lampes sont installées sur des supports légers et transportables ; ceux-ci se haussent à volonté, de telle manière que l’on pourra placer les foyers lumineux à des hauteurs variant de 1 m 50 du sol jusqu’à 2 m 80. Toutes les lampes sont reliées au moyen de tubes de caoutchouc à un fort soufflet qui produira au moment voulu la projection de toutes les charges dans les brûleurs correspondants. Chaque lampe est munie d’un réflecteur et d’un écran diffuseur. »2

Et il précise plus loin :

L’auteur, pour la photographie au théâtre, emploie trente-six lampes Schirm. Ces lampes sont disposées en nombre inégal de chaque côté de la scène, vingt-quatre d’un côté, huit de l’autre, afin d’éviter un éclairage trop plat, qui serait inévitable si le nombre des foyers lumineux était le même des deux côtés. Il dispose encore quatre lampes, suivant les cas, soit à la rampe, soit dans les coulisses, pour éclairer les décors. (Londe 1914, 236)

C’est peu de dire qu’avec un tel appareillage les clichés obtenus sont condamnés à être aussi artificiels que la lumière qui leur est nécessaire. Mais, plus important encore est le fait que, même ainsi éclairés, les acteurs doivent prendre la pose, ce que rappelle plus d’une fois Londe, évoquant notamment le travail de Paul Boyer — un des principaux collaborateurs de la revue Le Théâtre, et l’un des tout premiers en France à avoir réalisé des photographies de scène. En 1891, Londe explique clairement dans le Bulletin de la Société française de photographie :

La plupart des théâtres étant éclairés maintenant à l’électricité, on pensait pouvoir arriver de ce côté à des résultats faciles. Il n’en est rien, et bien qu’un de nos Collègues ait cru pouvoir écrire qu’il avait obtenu des épreuves instantanées au théâtre, nous sommes obligés de reconnaître qu’en l’état actuel de nos connaissances la photographie instantanée au théâtre est encore un rêve. Nous avons fait une étude complète de la question et, après avoir exécuté plus de 200 clichés, tant au Châtelet qu’à l’Opéra et à l’Hippodrome, nous devons constater l’inexactitude de l’assertion ci-dessus relatée. Dans les meilleures conditions réalisables, jamais la pose n’a pu être inférieure à ¼ de seconde. Or ce temps de pose est encore beaucoup trop long pour saisir les acteurs au cours d’une représentation. Avec l’éclair magnésique, un autre de nos Collègues, M. Boyer, a obtenu d’excellents résultats dans la reproduction des scènes théâtrales. Malheureusement, l’éclair obtenu n’est pas encore suffisamment rapide, et les acteurs prévenus doivent garder l’immobilité la plus complète. (Londe 1891, 201)

En 1896, les progrès ne semblent pas manifestes puisque Londe affirme encore dans son livre La Photographie moderne :

La reproduction d’intérieurs animés n’est donc devenue possible que depuis l’emploi du magnésium en poudre et encore faut-il que les modèles soient non pas immobiles mais tranquilles. On peut opérer sans les prévenir, mais la durée de combustion n’est pas encore suffisante pour les saisir pendant le mouvement. En un mot, avec l’éclair magnésique nous pouvons faire du petit instantané et non pas du grand instantané. (Londe 1896, 138)

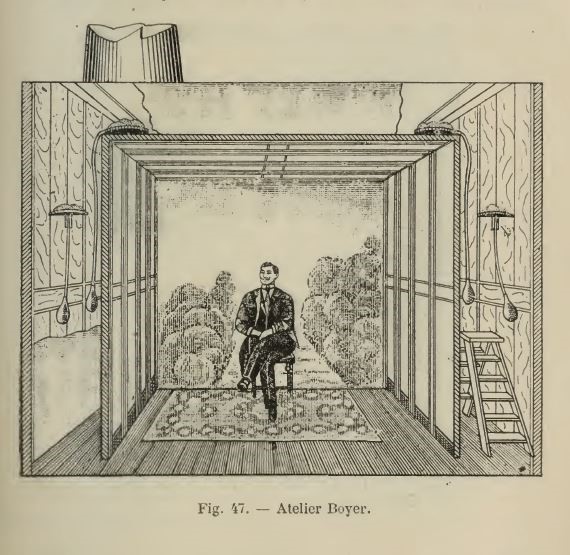

Mais en 1914, l’immobilité est toujours réclamée puisque Londe affirme de nouveau, cette fois dans La Photographie à la lumière artificielle, à deux reprises et à cent cinquante pages d’écart, toujours à propos de Boyer : « M. Boyer, l’habile spécialiste des photographies au théâtre à la lumière artificielle, n’a jamais pu saisir les acteurs pendant leur jeu ; il est obligé de les prévenir et de leur faire garder pendant un instant l’attitude voulue. » (1914, 73‑74) « La durée de l’éclair n’est pas assez courte pour que l’on puisse les saisir dans le feu de l’action ; il faut obligatoirement leur demander de garder pendant un instant la pose voulue, ce qui n’est du reste pas une difficulté pour des gens de métier » (Londe 1914, 236). En réalité, malgré les progrès réels et constants de la photographie, cette exigence de la « bonne » photographie perdure au moins jusqu’aux années 50. Ainsi, Agnès Varda, qui ne passe pas pour une photographe rétrograde et passéiste, expliquait, cinq ans avant sa mort, comment, pour Le Prince de Hambourg avec Gérard Philipe, elle avait « obtenu que, pour avoir des photos bien organisées [sic] », il y ait des séances « semi-posées », « de manière à recomposer ». Et elle précisait : « Ce n’était pas vraiment posé, j’avais plusieurs flashes qui éclataient partout, mais disons que c’était des vraies séances »… autrement dit des séances où les acteurs acceptaient, fût-ce, dans l’instant, de suspendre leur mouvement, pour permettre de produire des photographies « emblématiques de la pièce » (Varda 2014, 36). Si bien que même lorsque la technique réclame de façon moins pressante un arrêt sur image, l’influence du médium paraît conditionner ce que la pellicule retiendra de la représentation : l’acteur s’immobilise, s’extrait voire s’abstrait du mouvement même du théâtre. De ce point de vue, la photographie de scène, avec ses contraintes propres, s’inscrit, en réalité, dans la continuité du portrait d’acteur proprement dit, avec lequel elle fait système. Non seulement un tel portrait — comme tout portrait photographique — suppose semblable pose, mais, étant inscrit, au XIXe et dans les premières années du XXe siècle, dans le cadre factice d’une toile de fond peinte, il implique la construction d’un écran censé remplacer l’espace du théâtre lui-même, tout en nous en coupant littéralement. Caroline Chick, dans sa contribution au volume codirigé par Jean-Marc Larrue et Giusy Pisano, Les Archives de la mise en scène (2014, 149‑70), a bien montré l’importance de ces toiles peintes qui, pour ce qui concerne les clichés de Paul Nadar, imitent et condensent certains éléments des décors originaux. Mais, on pourrait en dire autant des fonds plus ou moins neutres utilisés par d’autres photographes (souvent de vagues nuages), qui, la mimesis au second degré en moins, opère le même type de coupure sinon de prélèvement. Parfois, le dispositif est plus complet encore — mais aussi plus emblématique de ce que la photographie d’acteur fait du théâtre, sinon fait au théâtre. Albert Londe (toujours lui) décrit ainsi l’atelier portatif (illustration 2) conçu par Paul Boyer (toujours lui), et qui permit à ce dernier d’obtenir « d’excellents résultats, soit dans les salons, soit au foyer des théâtres pour photographier les artistes isolément »3 (1914, 194). Le modèle est placé dans une sorte de tente en toile qui n’a pas de paroi antérieure :

une deuxième tente plus grande recouvre la première de manière qu’il y ait entre elles deux un vide d’au moins 50 centimètres. Ces deux tentes sont réunies à la partie antérieure de façon à constituer une cavité complètement close et qui sera en communication avec l’extérieur au moyen d’une manche souple en étoffe que l’on fait déboucher par une fenêtre, par exemple. C’est dans cette cavité que l’on produira l’éclair et que les fumées seront recueillies. Le plafond et les parois de cette tente [sont] en étoffe translucide, la lumière est donc parfaitement diffusée. Des supports disposés sur les côtés et au plafond permettent de faire partir un ou plusieurs éclairs à des emplacements différents, de façon à pouvoir réaliser tous les effets d’éclairage voulus. L’inflammation se fait électriquement. Il va de soi que les toiles doivent être ignifugées au moins dans le voisinage des endroits on l’on fait partir les différentes charges. (Londe 1914, 194‑95)

Ce que je postule ici c’est que le dispositif utilisé par Boyer pour photographier des comédiens sur leur lieu de travail exemplifie et théorise l’effet de la photographie sur le théâtre. La réalité théâtrale y est à la fois captée par l’immobilisation forcée et comme arrachée au milieu qui lui donne vie. Mais, le paradoxe est que la tente dans laquelle elle est enfermée, la boîte dans laquelle elle prend forme — à la fois avatar et continuation de cette autre tente/tabernacle qu’est originellement la scène/skene4 et de cette autre boîte qu’est la chambre noire — permet de la constituer en autre scène. Autrement dit, une autre réalité y prend forme, à l’abri de tout ce qui au-dehors la menace (le réel lui-même, l’instabilité du moment théâtral, les accidents du jeu), mais sur quoi elle s’appuie pour proposer une autre vérité dont le théâtre peut se nourrir en retour.

Remédiation par la photographie

À vrai dire, la remédiation du théâtre que la photographie rend possible ne se limite pas à cette pratique de la photographie de théâtre. J’avais eu ainsi l’occasion d’étudier il y a une vingtaine d’années comment une partie du théâtre fin de siècle, de Strindberg à Maeterlinck, ne pouvait se comprendre sans prendre en compte la prégnance de l’imaginaire photographique (Rykner 2000). Mais, il s’agissait alors d’un modèle épistémologique global (qui permettait notamment de produire des actions et des événements théâtraux délivrés des nécessités du dialogue). Avec le portrait photographique d’acteur et la photographie de scène, l’intervention de la photographie se situe à un autre niveau, qui ne tient plus seulement à l’écriture et à la composition dramatiques : c’est à un nouveau type de jeu qu’elle ouvre cette fois la voie, en contribuant en particulier à revaloriser la coupure sémiotique que le théâtre dramatique tend, par nature, on l’a rappelé, à remettre en cause. Car la forme d’extraction hors scénique que provoquent les dispositifs évoqués précédemment a pour corollaires plusieurs types d’effets, qui participeront en profondeur à l’émergence de la théâtralité moderne. Tout d’abord, cette décontextualisation contribue à un effet d’étrangéisation qu’on peut remarquer sur de très nombreux clichés. Prenons par exemple ceux que Paul Nadar réalise à l’occasion de la mise en scène de Chiffon de Peter et Danceny à l’Athénée en décembre 19045. Alors que le référent représenté semble particulièrement anodin, son déplacement dans un cadre totalement artificiel lui confère une étrangeté manifeste. Avant même de s’arrêter aux gestes, à la fois stéréotypés et outrés, de la galanterie bourgeoise, le regard est frappé par la distorsion introduite par le déplacement de l’action (Illustrations 3A et 3B) : fauteuil Louis XVI au milieu d’une forêt, à l’endroit même où un autre cliché dispose une banquette tapissée où l’actrice s’habille (ou se déshabille ?) aguichant son partenaire ; ou encore une scène de flirt appuyé au milieu d’une église (?) mais sur une chaise de salon.

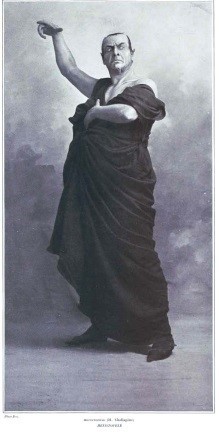

Même en tenant compte du caractère évident de la reconstitution artificielle en studio, tout ici, paraît déplacé et mensonger, reflétant paradoxalement bien les enjeux de la pièce, dont l’intrigue est moins légère qu’on pourrait d’abord le croire. Rosette, dont le surnom sert de titre à l’œuvre, n’est bien qu’un chiffon, sur lesquels s’essuient ses partenaires masculins — de son mari qui l’accuse sans preuve, au séducteur dans les bras de laquelle il la jette quasiment, à cause de son injustice. Et les cocons faussement protecteurs des faux décors sont à l’image de ce jeu de dupes qui aiguise les désirs aux dépens de la vérité.Mais au-delà de ce déplacement, ce sont les gestes eux-mêmes qui contribuent à dénaturaliser le jeu des acteurs, comme si la fausseté affichée de la photographie devenait ici un soubassement possible pour un imaginaire des rôles qui seraient exclusivement conçus à partir des corps et par les corps. Infini est en réalité le nombre des photographies de théâtre qui focalisent notre regard sur de tels gestes arrêtés, comme suspendus, qu’elles obligent à contempler pour ce qu’ils sont : des gestes certes, non pas enregistrés comme le voulaient Sarcey, mais arrêtés, et comme grossis par l’objectif, qui les rend en tout point emblématiques, comme le disait de son côté Varda. À la vie artificielle du théâtre répond ainsi l’artifice de la photographie de théâtre qui produit une autre vérité, supposée absolue, et comme venue du dehors d’eux-mêmes. Ainsi des poses de Chaliapine et de Titta Ruffo saisis par Paul Bert devant le même nuage stéréotypé, bien que leurs personnages soient sortis d’œuvres différentes (Mefistofele pour l’un (l’illustration 4)), Rigoletto pour l’autre (l’illustration 5)), ou de Caruso pris devant la même toile dans des rôles très éloignés (Herzog dans Rigoletto (l’illustration 6)), et Dick Johnson dans La Fille du Far-West (l’illustration 7)).

Ailleurs, ce sont les poses outrées, les équilibres instables, qui, au-delà du grotesque du référent, semblent jaillis d’un autre monde, comme annonçant déjà certaines tentatives surréalistes (illustrations 8 et 9).

Le mimétisme de la photographie comme le mimétisme du jeu théâtral, même atténué par l’excès de tragique ou l’excès de comique, sont congédiés conjointement au profit d’une autre modalité de la représentation. Au bout du compte, le paradoxe de la photographie de théâtre du tournant du siècle (et en particulier de la photographie telle que la diffuse la revue Le Théâtre), c’est que, en mettant en scène une gestualité exacerbée (où le geste et l’expression sont isolés ou grossis au point d’exister pour eux-mêmes), elle ouvre sur toutes les pratiques scéniques qui tendront à élimer les conditions mêmes du réalisme mimétique. Elle produit, à rebours de ce qu’on prétendit lui faire donner, une sorte d’usure du réel qu’elle était censée préserver (quasiment au sens où Vitez a pu dire que « le théâtre de Brecht est bien un théâtre de l’usure » (1991, 239)). Impossible, encore une fois, de ne pas être saisi par l’effet d’étrangeté produit par ces clichés — véritable Verfremdungseffekt au sens propre. Mais, impossible aussi de ne pas se souvenir de la remarque que Vitez, encore, fait, à propos de ce dernier, sur le lien entre Brecht et Meyerhold, lien pour ainsi dire masqué par le dramaturge allemand :

J’avais retrouvé chez Meyerhold le principe du Verfremdungseffekt [à travers le concept d’ostraniénié]. […] Évidemment, en lisant ça, je me suis aperçu de tout ce que Brecht devait à Meyerhold. […] Je suis assez fâché de ça, parce que, par exemple, il est tout de même étonnant qu’à aucun moment, même dans les textes cachés ou allusifs, Brecht n’ait jamais parlé de l’origine de cette notion d’ostraniénié. Ça n’est évidemment pas chez Stanislavski qu’il a trouvé cette notion-là, c’est chez Meyerhold. (Vitez 1991, 240‑41)

Mais cet ostraniénié, que l’anglais traduit par defamilariziation, Meyerhold ne l’aurait-il pas de son côté en partie trouvé du côté de la photographie de théâtre et des pratiques du tournant du siècle, qui arrachant les comédiens à leur véritable cadre de jeu (par l’immobilisation artificielle ou le déplacement hors cadre) et les exhibant dans des postures lourdement soulignées les rend si étranges et souvent si incongrus6 ? La question mérite d’être posée, quitte à rajouter même aux noms de Meyerhold et de Brecht celui d’Artaud, qui permettra d’ouvrir encore la réflexion. Car l’œuvre et la pensée des trois artistes semblent participer d’un même continuum entre photographie de théâtre et pensée du geste, la première semblant avoir au minimum préparé les regards, sinon les esprits, à cette déconstruction/reconstruction du réel par l’artifice de la pose décontextualisée — la photographie devenant ainsi comme le paradigme plus ou moins caché et plus ou moins honteux d’une part essentielle du théâtre moderne. En fait, s’il est impossible de dire si elle en fut la cause première (il y eut en réalité de nombreux relais, à commencer par le tableau vivant dont elle prend en partie la suite), il est permis de croire que par l’importance de sa diffusion elle a nourri un imaginaire des corps largement nouveau, même lorsqu’elle puisait dans le répertoire des pièces à succès peu faites, a priori, pour innover dans ce domaine. Si le tableau vivant organisait la reconstitution d’un tableau ou d’un schéma visuel qui lui préexistaient, la photographie théâtrale fige le théâtre dans l’instant présent ; mais, de fait, elle le conduit, dans ce figement qu’elle lui impose, à valoriser une plastique particulière7 qui trouve tout son sens dans les expériences des premières décennies du XXe siècle, dont on voudrait donc évoquer pour terminer, fût-ce rapidement, trois des manifestations les plus intéressantes, constituant trois formes de remédiation du théâtre par la photographie de théâtre, à partir de l’artifice attaché intrinsèquement à la prétendue authenticité de cette dernière.

Meyerhold, Artaud, Brecht et l’artifice photographique

Meyerhold, on le sait, a particulièrement travaillé à mettre la mécanique du corps au service de la théâtralité, faisant notamment du « raccourci » un moment-clé de cette dernière. En réalité, le raccourci récupère ce qui fait l’artificialité la plus manifeste de la photographie de scène, dans ses contraintes propres d’outil technique autant que dans ses prolongements imaginaires. Comme elle, et pour reprendre une formule d’Eisenstein, il est le « moment figé d’un mouvement » (Meyerhold 2010 [1923], 216). De ce point de vue, le fameux tableau sur lequel se clôt la mise en scène du Revizor, en 1926, est bien à la fois l’héritier de la pratique du tableau vivant (recomposition d’un moment figé) et celui de la photographie de scène au tournant des XIXe et XXe siècles (mouvement arrêté pour la pose). De cette dernière, il récupère au passage la disposition resserrée en arc de cercle (dans le double cadre de la scène et de l’objectif) qui ponctuant les fins d’actes facilitait la prise de vue dans les conditions particulières qu’on a évoquées ; en outre, Meyerhold redouble, par l’usage des mannequins, l’effet de pétrification si caractéristique du médium.Mais comme elle aussi, et en récupérant le paradigme benjaminien de sa reproductibilité infinie, le raccourci chez Meyerhold « [donne] à voir le temporaire à travers des reproductions » (2010 [1923], 227), laquelle fait le lien entre le taylorisme revendiqué par la biomécanique et celui de la presse industrielle à laquelle une revue comme Le Théâtre a grandement contribué. Que Le Théâtre ait constitué le fleuron du groupe de presse de Michel Manzi qui, successeur de la maison Goupil, assit sa propre entreprise sur son invention d’un procédé de photogravure, participe en effet du même paradigme généralisé : l’individuation du geste et du jeu qui caractérisait une certaine conception du théâtre se trouve supplantée souterrainement par sa nécessaire reproductibilité, et de cette reproductibilité la photographie est l’emblème autant que la mise en œuvre. Or cette dernière tient à la manière dont le geste y est à la fois figé et isolé de son contexte, ce qui lui confère une force et une présence particulières, comme cette « immobilité tendue de l’extase (pareille à une pétrification) » (Meyerhold 2001, 120) dont Meyerhold faisait la force propre de Chaliapine, précisément dans le rôle de Mefistofele magnifié par Bert dans la photographie parue dans Le Théâtre et évoquée précédemment. Or, on peut suggérer sans crainte de se tromper que ce sont cette même force et cette même présence qu’Artaud voulait de son côté insuffler au théâtre, lorsqu’il affirmait précisément, en 1932 :

Un geste arrêté fait courir un grouillement forcené et multiple, et ce geste porte en lui-même la magie de son évocation. […] Et le théâtre est justement le lieu où cette respiration magique est à volonté reproduite. Si la fixation d’un geste majeur commande autour de lui une respiration précipitée et multiple, cette même respiration grossie peut venir faire déferler ses ondes avec lenteur autour d’un geste fixe. (1981 [1932], p.174-175)

Non seulement Artaud a donc pensé cette immobilisation, cette suspension proprement photographique, « à volonté reproduite », mais il l’a mise en œuvre au moins dans deux types d’expérience. D’abord dans la série de photomontages de 1930, qui lui servent à illustrer Le Théâtre Alfred Jarry et l’Hostilité publique (scellant au passage le lien secret dudit théâtre avec l’acte photographique) : il y pose avec Roger Vitrac et Josette Lusson dans une série d’attitudes qu’Eli Lotar photographie, découpe et organise en scènes8. Même s’il précise qu’il ne s’agit pas « à proprement parler » de « photographies de mises en scène », chaque élément qui les compose pourrait trouver son correspondant dans des photographies de « mises en scène véritables » (Artaud 1980 [1930], p.48), le principe de l’immobilisation artificielle et de l’isolement hors contexte étant poussé à bout par le dispositif du photomontage, qui tire de son côté parti du caractère stéréotypé ou outré des poses. Mais plus intéressante encore est peut-être la série de photographies qu’il réalise en 1930 ou 1931 au studio Forest de Montmartre, au moment où il travaille à sa traduction du Moine de Lewis et rêve d’une adaptation cinématographique du roman (voir illustration 10). Il est frappant de constater comment ces images semblent se situer résolument à la croisée du tableau vivant, du théâtre et de la photographie de théâtre avec ses stéréotypes propres. Frappant aussi d’y retrouver à l’occasion l’une des études types de la biomécanique meyherholdienne (voir illustration 11)…

Certes, comparaison n’est pas raison ; mais, il est évident que la pose théâtrale, dont on a vu le caractère nécessaire et structurant pour la photographie de théâtre du tournant de siècle, fait au minimum le lien entre ces pratiques et les fonds iconographiques immédiatement antérieurs, comme ceux de la revue Le Théâtre ou ceux des différents ateliers exerçant avant 1914 (voir illustration 12).

Conclusion

À chaque fois, la photographie saisit les corps au moment où ils tendent à se figer en code ; voire elle travaille explicitement à ce codage des corps, qui participe de leur reproductibilité en les arrachant à leur caractère originel d’indice. Or, comme l’explique Philippe Ortel, « coder c’est sélectionner une partie du phénomène, jusqu’à faire du produit de la sélection un modèle réitérable. Par exemple, la sélection systématique de certaines poses, parmi l’ensemble des poses possibles dans l’art du portrait, finit par produire un code, c’est-à-dire un modèle applicable à un grand nombre de sujets. […] [Mais de] par sa proximité avec la nature, la photographie nous montre moins le code que sa gestation […] » (2001, 249). Et cette gestation est précisément celle qui est à l’œuvre dans la pensée brechtienne, à travers la quête du gestus, même si celui-ci n’est évidemment pas réductible aux gestes outrés et stéréotypés de la photographie de théâtre fin de siècle9. Ce qu’il partage en revanche avec elle, c’est l’épicisation permise par l’isolement et la mise à distance d’un geste ou d’une pose. Le paradoxe est que cette dernière permet, quant à elle, de boucler la boucle avec les propositions (a priori rien moins que brechtiennes…) de Francisque Sarcey qui demandait à la photographie de permettre la constitution d’un « stock de gestes » théâtraux, conventionnels lorsque sortis de leur contexte et de leur époque, néanmoins profondément signifiants (et Sarcey prenant l’exemple des différentes manières de boutonner sa redingote, ou de la rejeter sur l’épaule, ou de mettre les mains dans ses poches en les distendant, qui ne sont guère éloignés dans leur fonctionnement du geste de Mère courage testant une pièce avec ses dents). En réalité, la manière dont le geste est saisi et reproduit le tire à chaque fois vers la citation dont Benjamin, citant lui-même Brecht, faisait le cœur du processus épique : « Faire en sorte que les gestes puissent être cités » (Brecht 1930, 1-3:1) est un des apports essentiels du théâtre épique (Benjamin 2004 [1939], 323). Or, c’est aussi un des apports essentiels de la photographie de théâtre, à la fois dans l’intention de ceux qui l’utilisent (cf. Sarcey 1898) et dans les effets qu’elle produit par sa manière de formater le geste et l’attitude des comédiens photographiés. De ce point de vue, Barthes a beau jeu de dire que Brecht « fut hostile à la photographie en raison (disait-il) de la faiblesse de son pouvoir critique » (Barthes 1980, 63). Certes, le dramaturge allemand fit bien le procès du médium, en une formule définitive : Ce qui complique encore la situation, c’est que, moins que jamais, la simple « reproduction de la réalité » ne dit quoi que ce soit sur cette réalité. Une photographie des usines Krupp ou de l’AEG ne nous apprend pratiquement rien sur ces institutions (Brecht 1970[1931], 171). Mais il ajouta presque aussitôt : Il faut donc effectivement « construire quelque chose », « quelque chose d’artificiel », « de posé » (Brecht 1970[1931], 171). Un quelque chose d’artificiel et de posé, duquel je ne peux m’empêcher, pour ma part, de rapprocher le dispositif et les effets de la photographie de théâtre ; car c’est en dépit voire à cause de son artificialité même que cette dernière fait rendre sens au geste théâtral. Autrement dit, et pour renverser une autre déclaration de Brecht qui disait que « l’appareil photographique peut mentir tout comme la machine à écrire » (1974, 43), on est en droit, par contrecoup, d’affirmer que l’appareil photographique peut tout aussi bien dire la vérité sur le théâtre qu’une machine à écrire : une vérité qui passe par le mensonge d’une fiction, une sorte de mentir-vrai photographique, dont le théâtre a, en réalité, sans doute beaucoup appris au tournant des XIXe et XXe siècles.

Bibliographie

Artaud, Antonin. 1931. Le Moine (de Lewis). Denoël & Steele.

Artaud, Antonin. 1980. Le Théâtre Alfred Jarry et l’hostilité publique [1930], in Œuvres complètes, t. II. Paris: Gallimard.

Artaud, Antonin. 1981. « Deuxième lettre sur le langage (28 septembre 1932) ». In Le Théâtre et son double, 174‑75. Idées. Paris: Gallimard.

Barthes, Roland. 1980. La Chambre claire. Note sur la photographie. Paris: Cahiers du cinéma / Gallimard / Seuil.

Benjamin, Walter. 2004. « Qu’est-ce que le théâtre épique ? [1939] ». In Œuvres III. Folio Essais. Paris: Gallimard.

Bernard, Denis. 1999. « La Lumière pesée. Albert Londe et la photographie de l’éclair magnésique ». Etudes photographiques, nᵒ 6 (mai). https://etudesphotographiques.revues.org/188#ftn15.

Brecht, Bertolt. 1930. Versuche. 1ʳᵉ éd. Vol. 1-3. Gustav Kiepenheuer.

Brecht, Bertolt. 1970. « Le procès de L’Opéra de quat’sous. Expérience sociologique [1931] ». In Sur le cinéma. Écrits sur la littérature et l’art 1, 148‑221. Paris: L’Arche.

Brecht, Bertolt. 1974. « Notizen über die Zeit 1925-1932 ». In Schriften zur Politik und Gesellschaft, 1919-1956. Berlin: Suhrkamp.

Chik, Caroline. 2014. « La toile de fond, entre mise en scène et mise en image. La photographie de rôle par l’atelier Nadar ». In Les Archives de la mise en scène. Hypermédialité du théâtre (dir. J.-M. Larrue et G. Pisano), Villeneuve-d’Ascq Presses Universitaires du Septentrion, 149‑70.

Grojnowski, Daniel. 2002. Photographie et langage. Fictions, illustrations, informations, visions, théories. Paris: José Corti.

Londe, Albert. 1891. « Contribution à l’étude des lumières artificielles en photographie ». Bulletin de la Société française de photographie VII.

Londe, Albert. 1896. La Photographie moderne. Paris: Masson.

Londe, Albert. 1914. La Photographie à la lumière artificielle. Paris: Octave Douin et Fils.

Manzi, Michel. 1898. « Notre programme ». Le Théâtre, nᵒ 1 (janvier).

Meyerhold, Vsevolod. 2001. Écrits sur le théâtre. Trad. et éd. de B. Picon-Vallin, vol. 1, nouvelle édition revue et augmentée. Lausanne. L’Age d’homme.

Meyerhold, Vsevolod. 2010. « La Biomécanique dans les représentations des lithographies d’Honoré Daumier [1923] ». In Regards de Sergueï Eisenstein sur l’oeuvre d’Honoré Daumier : une réception méconnue, thèse de l’Université de Paris X et de l’Université de Montréal, 216‑33. Ada Ackerman. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/5869/Ackerman_Ada_2010_these.pdf?sequence=4.

Méaux, Danielle. 1997. La Photographie et le temps. Aix en Provence: Publications de l’Université de Provence.

Ortel, Philippe. 2001. La Littérature à l’ère de la photographie. Enquête sur une révolution invisible. Rayon Photo. Nîmes: Jacqueline Chambon.

Pavis, Patrice. 2000. Vers une théorie de la pratique théâtrale. Voix et images de la scène 3. Villeneuve-d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion.

Picon-Vallin, Béatrice. 1999. Meyerhold. Les Voies de la création théâtrale. Paris: CNRS éditions.

Rykner, Arnaud. 2000. Paroles perdues. Faillite du langage et représentation. Paris: José Corti.

Sarcey, Francisque. 1898. « Le théâtre instantané ». Le Théâtre, nᵒ 1 (janvier).

Szondi, Peter. 1983. Théorie du drame moderne [Theorie des modernen Dramas (1880-1950)]. Lausanne: L’Âge d’homme.

Varda, Agnès. 2014. « Entretien ». Propos recueillis par Alexandrine Achille dans le catalogue de l’exposition Théâtre et photographie. Regards croisés, Paris, éd. Paris Musées, 2014.

Vitez, Antoine. 1991. Le Théâtre des idées. Gallimard. Paris: anthologie proposée par D. Sallenave et G. Banu.

Photographie de Pascal Maine, parue dans Le Monde du 12 février 1997, accessible en ligne depuis les bibliothèques universitaires. Le très long temps de pose nécessité par un faible éclairage, et le mouvement très lent du comédien, y laissent entrevoir un fantôme qui aurait fait la joie des photographes spirites étudiés par Daniel Grojnowski dans Photographie et langage (Grojnowski 2002) – un fantôme que toute la pièce s’ingénie bien à convoquer.↩

La Photographie à la lumière artificielle, Paris, Octave Douin et Fils, 1914, p. 205-206. Dans son article sur « La photographie au magnésium » de la Photo-Gazette du 25 août 1891 (p. 184), auquel Londe fait aussi référence, G. Mareschal donne un dessin en gros plan et plus précis du système de soufflet utilisé par Boyer, sans doute repris du procédé Slingsby.↩

De tous les dispositifs portatifs décrits par Albert Londe, celui de Paul Boyer est le plus complet, mais c’est aussi le seul à être explicitement utilisé dans les théâtres, ce qui ne veut pas dire que d’autres ne le sont pas également. Par ailleurs, tous ont en commun leur aspect enveloppant : fond, côté(s) et plafond se referment sur le sujet pour construire comme un écrin autour de lui, et diffuser les éclairs magnésiques qui se produisent derrière leurs parois translucides qui les constituent en écran et coupent le sujet de son environnement.↩

Qu’on me pardonne ce raccourci qui est une manière de renvoyer aux recherches du groupe « La scène » (laboratoire LLA-CREATIS, université de Toulouse) et aux différents volumes qu’il a produits, sous la direction de Marie-Thérèse Mathet, Stéphane Lojkine ou Philippe Ortel, depuis La Scène. Littérature et arts visuels (Paris, L’Harmattan, 2001) jusqu’à Discours, Image, Dispositif (Paris, L’Harmattan, 2008) ou encore plus récemment Création, intermédialité, dispositif, Fabula : http://www.fabula.org/colloques/index.php?id=4154. Le tabernacle est la tente (tabernaculum) où repose l’Arche d’Alliance et qui préfigure le Saint des Saints du Temple des Juifs comme celui des églises chrétiennes ; la skene est la tente où les comédiens viennent revêtir masques et costumes et ressortent en personnages…↩

Chiffon, comédie en 3 actes de René Peter et Robert Danceny, créé au théâtre de l’Athénée le 4 novembre 1904, avec Louise Bignon (Suzy de Cogé), Berthe Vincourt (Miss Hogson), Berry (Jacques de Saligny), Abel Deval (Marquis d’Esterel), Lefaur (René de Saligny). On notera que deux clichés numérisés dans la base Mémoire de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, non repris dans la revue mais sans doute issus de la même série, laissent voir les différents réflecteurs, à droite et à gauche, voire en partie au-dessus du modèle. Les épreuves réalisées en studio et avec l’apport de lumière artificielle, garde donc la trace du dispositif, même s’il est manifestement plus léger que les ateliers portatifs décrits par Londe.↩

Mon propos n’est pas ici de traiter de l’influence directe de la photographie de théâtre sur le travail de Meyerhold ou de quelques autres, mais du fait qu’ils partagent un paradigme commun. On pourrait toutefois évoquer au passage ne serait-ce que le rôle de la photographie dans l’enseignement de la biomécanique aujourd’hui sinon hier, en affirmant qu’il ne saurait se limiter au fait de transmettre une mémoire du geste meyerholdien. La photographie, en tant que telle, construit ce geste, en martelant l’idée qu’il est produit non de l’intérieur mais de l’extérieur de l’acteur.↩

La rigidité presque cadavérique de nombreux clichés les rapprochent d’ailleurs implicitement du musée de cire – qui prend de son côté place naturellement dans un numéro de la revue Le Théâtre (numéro spécial Le Musée Grévin, premier semestre 1900, non numéroté) –, et avec lui relève d’un paradigme également mis en valeur du côté de la marionnette et de l’inquiétante étrangeté que lui conféra très tôt un Maeterlinck.↩

Le centre Pompidou conserve, outre la photographie de la cheminée dont le cadre découpé sert de cadre de scène à la série, des clichés originaux ayant servi aux photomontages dont une d’Artaud ouvrant une porte (numéro d’inventaire : AM 1995-95 (3) ; https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cerbLL/rk4qXqL, page consultée le 24 avril 2017). Plusieurs planches de la série ont été exposées au musée du Jeu de Paume, à Paris, à l’occasion de la rétrospective Eli Lotar (1905-1969), du 14 février au 28 mai 2017, pour le quarantième anniversaire du Centre Pompidou. Le catalogue de l’exposition reproduit à la fois les montages et une série de clichés préparatoires.↩

De ce point de vue, l’avertissement de Patrice Pavis est salutaire : « [Le gestus] se distingue de la gestualité (Gestik) qui « existe dans la vie quotidienne et prend une forme spécifique au théâtre » (Gesammelte Werke 16, 752). Il n’a rien à voir non plus avec les gestes conventionnels (main levée pour arrêt), illustratifs (orateur) ou expressifs et esthétique [sic] (danse). […] Il va de soi que le travail de l’acteur ne doit pas se contenter de reproduire les stéréotypes des relations sociales, mais chercher les signaux les plus subtils et cachés à la perception habituelle. » (Pavis, 2000, 69). Patrice Pavis précise plus loin : « Le gestus refuse de choisir entre geste individuel et geste codé socialement. » Toutefois, on peut légitimement penser que sans être réductible aux gestes conventionnels, il a bien à voir avec eux dès lors qu’ils sont figés et isolés dans le cadre photographique.↩