Régulièrement, je ressens un décalage entre l’intention de bien vivre affichée par les communs et le surmenage latent de leurs contributeurs. Je perçois aussi une dissonance profonde entre un désir de partage et certaines réutilisations vécues comme illégitimes. Et je suis globalement mal à l’aise quand j’entends que les communs ont un enseignement plus transversal que les autres à apporter aux différents mouvements – ce qu’il m’est arrivé d’entendre à plusieurs reprises cette année.

Aussi, je m’interroge sur la portée des nombreux récits qui entourent les communs. Je me demande si les communs ne se la racontent pas un peu à ne s’écrire que pour eux-mêmes. Je me questionne sur la capacité des communs à laisser des traces dans l’humanité, au-delà de leur seule communauté ; sur leur aptitude à s’imprégner eux-mêmes des myriades d’autres expériences significatives qui habitent le monde.

Depuis quatre ans, je vois émerger de nouvelles modalités de partage, qui placent la réciprocité au cœur de leur fonctionnement et qui permettraient, en évitant l’accaparement de leur énergie par les capitalistes qui assèchent notre planète et ses humains, d’amener les communs à mieux faire face à leurs ennemis et à se développer.

Je conviens sans réserve qu’il est vital pour les communs de se préserver face à un modèle qui tend à les aspirer au fur et à mesure qu’il s’écroule. Je refuse en revanche de croire que les récits, et plus généralement les outils auxquels les communs font appel pour s’écrire, leur appartiennent exclusivement. Et j’aime à croire que les communs se développent dans leur relation au monde, en lui restituant les traces des architectures créolisées qu’ils construisent. Nous devrions dès lors veiller à ce que les communautés qui défrichent des possibles n’érigent du même coup des stratégies de protection qui les enferment.

C’est sur la conclusion d’Edelyn Dorismond (2009), qui a publié à Sens public un article intitulé Créolisation de la politique, politique de la créolisation, que je finis d’introduire cette tentative :

La politique devra être l’organisation qui permettra aux individus de se déplacer, de passer. L’autorité sera la capacité de permettre aux citoyens de passer sans qu’ils soient sanctionnés pour leur origine, d’être des passeurs entre les origines ouvertes et disponibles à tous ceux qui veulent recréer leurs visions du monde en se ressourçant dans celles des autres (Dorismond 2009).

Politiser la définition d’Ostrom par la notion de « capabilités »

Nous sommes habitués à considérer les communs à travers le triptyque proposé par Ostrom : une communauté qui s’organise autour d’une ressource en établissant ses propres règles de gouvernance. On peut reprocher à cette vision des communs sa neutralité ; elle se contente de définir les conditions de durabilité de la ressource dans le temps.

Les règles fixées permettent-elles le développement de communautés inclusives et diversifiées ? Quelle est la finalité des groupes humains qui s’organisent en collectif ? La gouvernance des ressources en permet-elle l’accès à ceux qui en ont besoin ? La définition des communs par Ostrom ne pose aucune de ces questions, son objet étant avant tout de déconstruire le mythe de l’inéluctable tragédie des communs et de montrer la possibilité d’une gouvernance solide en dehors de la dualité État/marché.

En 2017, Geneviève Fontaine a adjoint une couleur politique humaniste à la définition d’Ostrom à travers la notion de « communs de capabilités ». Le travail de Fontaine consiste notamment à décrire des critères additionnels qui permettent d’observer les communs sous le prisme de leur pouvoir d’empowerment. On dispose dès lors d’une grille de lecture tenant compte à la fois de la place des humains dans la gouvernance des communs et de la nature de leurs aspirations : accès, modalités de décision, diversité des contributeurs, caractère inclusif des règles établies, motivations des communautés, etc. Au cours de la même période, Simon Sarazin a proposé, avec le collectif Unisson, une grille de lecture complémentaire pour interroger le caractère « libre » des communs en les observant à travers différents prismes d’analyse à six « briques » distinctes, à même de compléter l’analyse de Fontaine.

J’aurais tendance à penser que les communs s’articulent davantage autour de finalités que de ressources : si la préservation de l’accès dans le temps à des ressources est souvent au cœur des communs, les ressources peuvent aussi être produites après coup comme moyens et non comme objectifs. De même, nous pourrions aussi bien dire que la communauté d’un jardin partagé se réunit autour d’une finalité (par exemple, « donner accès aux habitants du territoire à une alimentation autoproduite »), la terre fertile n’étant qu’une ressource utile à ce dessein.

Les travaux de Fontaine et d’Unisson font plus qu’ajouter des critères à ceux d’Ostrom. Ainsi complétés, les communs tendent à se définir par les modalités et l’intention de leur gouvernance, plus que par la seule préservation de ressources. C’est cette architecture de gouvernance en mouvement, et l’écosystème humain qui en résulte, qui constituent les communs.

La notion de « finalité » représente la valeur ajoutée attendue, c’est-à-dire la richesse que souhaitent produire les collectifs, et qui ne saurait exister au travers des individus isolés et désorganisés. Cette valeur ajoutée peut être la préservation de ressources préexistantes en dehors des communs ou une aspiration à des changement sociaux ; dans les deux cas, ce sont les communs qui permettent aux ressources d’exister et de se pérenniser. C’est en vue de la production de cette valeur ajoutée que les communs produiront ou utiliseront d’autres ressources, sous la forme d’outils placés à leur service.

Des « communs universels » aux « communs de la relation »

Derrière la notion de « capabilités », Geneviève Fontaine met un mot sur la possibilité laissée à chaque individu d’accéder aux ressources des communs et d’y contribuer en fonction de ses capacités. J’aurais tendance à aller au-delà de cette première définition ; puisqu’ils s’articulent autour d’une gouvernance inclusive, les communs de capabilités doivent parvenir à accorder les ambitions d’universalité et de diversité qui s’affrontent. Imaginer des futurs souhaitables accessibles à tous, mais dont les parties prenantes aspirent à des présents potentiellement incompatibles, constitue un défi majeur. C’est dans la relation des contributeurs entre eux, et dans la relation des communautés à leur environnement, que je cherche les ingrédients constitutifs des capabilités des communs.

Je pense que plutôt que de l’universel, […] je parlerais de la relation […] parce que […] c’est la quantité finie de toutes les particularités du monde, sans en oublier une seule. Et, je pense que la relation c’est l’autre forme d’universel, aujourd’hui. C’est notre manière à nous tous, d’où que nous venions, d’aller vers l’autre et d’essayer […] de se changer en échangeant avec l’autre, sans se perdre, ni se dénaturer (Glissant et Adler 2004).

Dans le cas des communs de capabilités, la notion de « relation » est un indicateur intéressant ; alors que la qualité de relation entre les contributeurs nous informe sur la gouvernance, la qualité de relation aux écosystèmes est gage d’ancrage au monde et aux territoires.

Ce que tous les groupes humains ont de similaire, au sein de communs ou non, c’est qu’il leur est vital de produire une gouvernance qui leur permette de s’accomplir. Pour ce faire, ils s’appuient sur des outils tantôt créés par leur soin, tantôt repris, mais dont l’assemblage est chaque fois inédit. Pour nous organiser, nous nous appuyons consciemment sur ceux qui ont construit avant nous, ou avec qui nous coexistons – les fameux géants qui nous offrent leurs épaules – mais aussi, inconsciemment, sur des éléments culturels véhiculés par les individus et les communautés avec lesquels nous sommes en relation.

Ce que produit la mise en relation consciente et inconsciente de deux cultures « valorisées égales ou inégales », c’est ce qu’Édouard Glissant appelle la « créolisation ». La créolisation se distingue du métissage par l’impossibilité de distinguer les éléments constitutifs du tout ; en relation, les traces des cultures se transforment pour proposer une culture nouvelle, libre de toute appartenance atavique.

Avec moins de poésie, mais tout autant de justesse, les naturalistes parleraient ici de « lisières », lesquelles constituent un espace de relation entre deux écosystèmes, et dont la caractéristique principale est d’abriter une diversité plus riche que la somme des écosystèmes en présence.

il est reconnu par les écologistes que l’interface entre deux écosystèmes constitue un troisième système plus complexe, qui combine les deux. Sur cette interface, des espèces des deux systèmes peuvent coexister, et le milieu de lisière possède aussi ses formes de vie propre, spécifiques, dans de nombreux cas (Mollison 2013).

Créolisation et lisières portent un enseignement similaire : la relation rend fertile là où l’entre-soi stérilise. En effet, lorsqu’il s’agit de culture(s), la présence de sa propre identité ne permet que la reproduction, chacun puisant dans l’autre pour se réinventer et évoluer. C’est se remémorer une règle fondamentale du vivant que d’assumer nos interdépendances, et ces interdépendances ont besoin de zones de rencontre qui permettent une mise en relation bienveillante redonnant la place à l’imprévisible.

À mon sens, c’est cet espace de possibles que doivent sanctuariser les communs de capabilités, puisqu’ils visent ce qui est nécessaire, mais encore inexistant, et qui s’invente dans la relation des communs à eux-mêmes ou au reste du monde. Les communs ne font pas un cadeau au monde en partageant leurs récits ou leurs outils ; ils laissent simplement leurs traces dans un espace où ils puisent également pour nourrir leur propre développement.

La lisière est cet espace de lâcher-prise qui permet la prise de contact sincère ; ni forêt ni champs, la lisière est un espace de non-droit (ou de tous les droits) qui produit des solutions inédites. L’intention y laisse place à l’attention, le sol s’emplit des traces de ceux avec qui nous sommes en relation, et chacun est libre d’y laisser sa propre empreinte. Nous pouvons y rencontrer des individus avec lesquels construire des cadres collectifs nouveaux, ou y suivre les traces de ceux avec qui nous n’avons pas pu (ou souhaité) interagir. Ce sont dans ces lisières que se développent des espèces nouvelles qui constituent les marges instituantes qui fertilisent nos groupes humains.

À avoir cru que nous pouvions nous passer de la nature en développant des solutions indépendantes de notre environnement, nous aboutissons à une société qui s’effondre. Si nous nous perdions à isoler les communs pour protéger les réponses qu’ils construisent face aux défis de l’humanité, nous nous dirigerions vers la même forme de stérilisation. La grande majorité des outils produits par les communs sont duplicables en abondance ; je crois pertinent de veiller à ce qu’ils continuent à se mêler au reste du monde pour produire des kyrielles d’outils hybrides dont on ne saura déceler les composants originels.

Vers des outils conviviaux et compostables

Pour fonctionner, pour assurer leur gouvernance et tendre vers leur finalité, les communs s’appuient sur des outils inédits autoproduits ou bien récupérés. En nous inspirant du vocabulaire explicité par Lilian Ricaud, nous pouvons identifier deux grandes familles d’outils des communs : les ingrédients et les recettes. Les ingrédients constituent l’ensemble des connaissances, des règles, des outils numériques, des données, des formats d’animation et des méthodes d’organisation mobilisés à un moment donné par les communautés. Les recettes désignent les récits des communs (Roux 2018), c’est-à-dire la description de choix contextualisés d’agencement d’ingrédients dans un contexte particulier1.

Si nous nous plaçons dans le cadre des communs de capabilités, je pense que ces outils doivent être pleinement mis au service de la volonté de leurs utilisateurs pour permettre à ces derniers d’être à leur manière acteurs du monde qui les entoure. Ivan Illitch propose un cadre de définition de cet outil émancipateur à travers la notion d’« outil convivial ». Pour lui, l’outil convivial répond à trois critères :

- Il doit être générateur d’efficience sans dégrader l’autonomie personnelle.

- Il ne doit susciter ni esclaves ni maîtres.

- Il doit élargir le rayon d’action personnel (Illich, Giard, et Bardet 1973).

Autrement dit, l’outil convivial ne doit laisser présumer son usage ; il doit s’adapter à la main de l’homme qui l’utilise pour se mettre au service de son intention. Pour être convivial, l’outil doit donc laisser son utilisateur libre de lui attribuer une intention qui lui est propre, potentiellement différente de l’intention à l’origine de sa création.

Si les communs sont « de capabilités » (et laissent donc la possibilité à chacun d’agir sur leur architecture), alors ils seront nécessairement conviviaux. Lorsque, en revanche, le commun partage ses outils, ces derniers continuent à incarner les intentions qui ont animé leur création, ce qui les rend alors difficilement conviviaux une fois placés dans un autre contexte d’usage.

Pour rendre disponible à l’extérieur des outils conviviaux qui garantissent le pouvoir d’agir de nouveaux utilisateurs, les communs de capabilités doivent donc partager des outils contextualisés – c’est-à-dire des outils qui permettent à l’utilisateur de comprendre l’intention qui a animé leur production – et décontextualisables – c’est-à-dire des outils qui permettent à l’utilisateur de s’émanciper de l’intention liée au contexte de leur production.

Les outils du commun mis à disposition en posant une condition quelconque à ce partage ne pourront jamais être conviviaux. Toute personne ou communauté qui voudrait s’approprier un outil pour nourrir son propre développement se retrouverait alors entravée par une condition sur laquelle il n’a pas prise. L’outil convivial, quant à lui, est inerte, posé là ; c’est une ressource flottante qui a besoin de l’homme pour lui donner sens, et qui autorise chacun à la modeler pour la mettre à son service. Il n’est rien de plus qu’une trace disponible.

Comme il m’apparait contradictoire que des communs de capabilités puissent rendre disponible un outil non convivial, je pense que ces outils doivent être disponibles à deux endroits : d’une part, au sein des communs comme élément contextuel de leur architecture, d’autre part, à l’extérieur des communs comme trace laissée au monde pour permettre à d’autres de suivre la voie proposée… ou d’en dévier !

Dans le cas contraire, on créerait des outils enfermés dans une intention originelle qui assignerait leurs utilisateurs à certaines conditions d’usage immuables. Imaginons un contributeur qui souhaiterait opérer un changement structurel à l’intérieur d’un commun (et donc un agencement différent de ses outils) et que le reste de la communauté ne rejoindrait pas dans son intention. Deux choix s’offriraient alors à lui : ou bien rester dans le commun en subissant un mode d’organisation opérant une emprise sur sa personne (puisqu’il aurait souhaité en sortir), ou bien sortir du commun. S’il en sortait, il s’écarterait peut-être des conditions d’usage autorisées des outils, et en perdrait l’usufruit et l’énergie potentiellement investie.

Ce constat trouve un écho fort dans la notion de « compostabilité » développée par Laurent Marseault (2018) : des éléments qui ne peuvent se recomposer de manière différente ailleurs constituent un mode de développement « a-naturel ». Il faut dès lors trouver des modalités de partage des productions collectives qui permettent de maximiser leur réutilisation potentielle.

Traces et marges instituantes : de la frontière à la lisière

À ce stade, je crois deux choses à propos des communs de capabilités, tels que je les comprends. D’abord, chacun doit être libre de sortir d’un commun et de continuer à bénéficier de ses productions – sans quoi cela donnerait à la communauté un pouvoir sur les individus à même de limiter le consentement qui entoure leur implication. Ensuite, les communs doivent continuer à habiter le monde, c’est-à-dire à nourrir et à se nourrir de ceux qui sont différents d’eux, mais avec lesquels ils coexistent.

Pour ces deux raisons, les conditions de partage des outils des communs me semblent être un enjeu constitutif de leur résilience, de leur ancrage au monde et de leur capacité à prendre soin des individus qui les composent. Les communs de capabilités doivent laisser des traces qui constituent les empruntes décontextualisées et réutilisables de leurs outils, libres de tout nouvel usage.

Pour les communs de capabilités, les outils partagés de manière inconditionnelle viennent nourrir leur lisière, seul mode de partage pleinement « encapacitant » pour ceux qui s’en saisiront. Alors que les règles pour intégrer les communautés et y évoluer appartiennent aux communs, ces derniers n’ont aucun droit de regard sur la fréquentation de leur lisière et font bénéficier sans condition de toutes les traces qu’ils acceptent d’y laisser. Ils ne mettent aucune limite à ce partage, car c’est une zone de mise en relation indirecte propice à la rencontre et au développement de marges instituantes.

Si nous ne prenions pas soin de ces lisières, nous risquerions d’aller vers une logique de grossissement plus que de dissémination, vers des communs interconnectés, mais dans un silo hermétique. Il est normal et vital que les communs entretiennent des relations privilégiées avec leur archipel, c’est-à-dire avec ceux avec qui ils construisent des « identités-relation » conscientes. Il ne s’agit donc pas de consacrer du temps de vie à construire avec des humains qui vont dans le sens de ce que nous cherchons à éviter. En revanche, à aucun prix les communs de capabilités ne doivent négliger l’importance de laisser des traces visibles pour le reste du monde.

Si nous n’aménagions pas ces lisières, nous nous couperions entièrement de toute rencontre fortuite, nous empêcherions toute réappropriation de nos connaissances par d’autres, alors même que nous en revendiquons l’accès comme un droit fondamental. De la même manière que l’homme peut dialoguer avec lui-même, mais a besoin de l’autre pour recouvrer son identité, les communs ont besoin du reste du monde pour l’habiter, pour que leur apparente solitude ne devienne pas désolation. Nous ne trouverons jamais des semblables en ceux dont nous souhaitons orienter l’existence.

Même l’expérience du donné matériel et sensible dépend de mon être-en-rapport avec d’autres hommes, de notre sens commun qui règle et régit tous les autres sens et sans lequel chacun de nous serait enfermé dans la particularité de ses propres données sensibles, en elles-mêmes incertaines et trompeuses. C’est seulement parce que nous possédons un sens commun, parce que ce n’est pas un, mais plusieurs hommes qui habitent la terre, que nous pouvons nous fier à l’immédiateté de notre expérience sensible. Pourtant, il nous suffit de nous rappeler qu’un jour viendra où nous devrons quitter ce monde commun, qui continuera après nous comme avant, et à la continuité duquel nous sommes inutiles, pour prendre conscience de notre désolation, pour faire l’expérience d’être abandonnés par tout et par tous (Arendt 1972).

Chaque outil non convivial impose nécessairement une intention à ceux qui en font usage. Les communs qui se racontent au travers d’outils partagés non conviviaux s’imposent alors aux autres et n’instituent pas un espace de dialogue, mais un terreau propice à l’affrontement. Cela n’enlève rien à la nécessité pour les communs de se raconter pour eux-mêmes, mais ces récits ne suffiront jamais pour entrer en relation avec des humains qui leur sont étrangers.

Les outils partagés sans condition se mettent au service du sens politique de leurs utilisateurs sans devenir le véhicule de l’intention de leurs créateurs. Ce sont des traces laissées sur notre passage, une ressource posée là et sur laquelle nous n’avons plus prise. Je ne chercherais pas l’inclusion uniquement dans la gouvernance des communs, mais aussi à travers le processus d’ouverture de leurs outils et de leurs récits au reste du monde.

La créolisation en contexte de domination

Pour espérer un dénouement non violent à la mise en relation entre ce qui relève des communs et ce qui n’en relève pas, il faudrait sanctuariser des lisières qui permettent à la créolisation de s’opérer. Édouard Glissant estime que la créolisation met en présence des cultures « estimées égales », c’est-à-dire des rapports de force équilibrés. Il reconnait toutefois que la créolisation peut aussi s’observer lorsque les individus sont liés par un rapport de domination. Il qualifie en revanche ce mode de créolisation « d’injuste », et je crois que la violence induite par un tel processus ne peut paraitre souhaitable pour des communs de capabilités.

Dès lors, il devient légitime pour ces communs d’assumer qu’ils n’ont pas plus le devoir que n’importe quel autre groupe humain de nourrir leur lisière d’outils partagés sans condition. Considérant que l’état actuel des forces en présence est inégal et que l’hégémonie de « l’ennemi » ne fait aucun doute pour les communs, une telle forme de partage est, dans un grand nombre de cas, insécurisante pour les communautés. Ils ne peuvent pas s’imposer des conditions de partage subies, et le partage inconditionnel devient davantage un prisme d’observation qui permet de situer le niveau de capabilités des communs, qu’un critère déterminant pour définir ces derniers2.

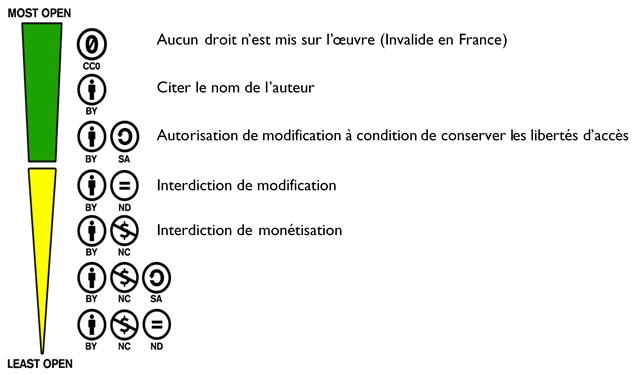

En fonction de l’outil concerné et du contexte des communautés, ces dernières pourront construire un nuancier de modalités de partage, de la plus fermée à la plus ouverte. Le domaine public volontaire (CC0) représente ici ce que j’appelle le « partage inconditionnel ».

Puisqu’à un moment donné, l’équilibre de la relation est propre à la position de chacune des cultures en présence, il est logique que les modalités de partage qui nous sécurisent varient en fonction des groupes qui nous font face. C’est pour prendre en compte cette réalité que certains communs choisissent d’expérimenter des licences « à réciprocité ». Ces licences proposent une matrice qui autorise des usages spécifiques d’une ressource en fonction de la nature des utilisateurs. Par exemple, l’usage commercial sans contrepartie des productions peut être réservé aux structures non lucratives, à lucrativité limitée, ou contributrices aux communs. Pour les autres, l’usage commercial peut être totalement proscrit ou bien soumis à négociation ou à contribution (financière ou autre).

Dans un article intitulé La réciprocité dans les communs : comment modéliser le cas par cas ?, Maïa Dereva (2016) présente les enjeux de ce type de licence. Elle y voit une opportunité pour les communs et le reste du monde d’entrer en relation par le biais d’une matrice incitative à même de proposer un cadre de négociation bienveillant et sécurisant. Il s’opère ici une distinction entre les « utilisateurs de confiance » (ceux qui pourront modifier librement l’outil et le partager à leur tour avec leurs pairs), et les « utilisateurs potentiellement dominants » (qui ne pourront utiliser et modifier l’outil que sous certaines conditions).

Ce choix de licence, s’il est légitime, peut toutefois générer des enclosures et des formes de domination nouvelles (même légères). Le cadre d’usage des outils partagés est restrictif, potentiellement immuable, et cela induit des usages sur lesquels les utilisateurs n’ont pas prise. Seul un partage inconditionnel permettrait à la trace laissée d’être pleinement conviviale.

La principale limite à ces conditions de partage restrictives, c’est que le commun n’entrera jamais en relation avec certains groupes. Coopcycle, par exemple, protège le code source de son outil de livraison à vélo de tout usage capitaliste, car sa communauté est majoritairement constituée de personnes qui s’y investissent pour lutter contre les dérives des plateformes dominantes. La motivation essentielle de la communauté étant de construire des cadres protecteurs pour les livreurs, contribuer à produire un outil qui pourrait à nouveau nourrir le modèle qu’ils combattent saperait leur volonté d’y contribuer. Néanmoins, ce choix coupe la communauté de tout un pan intermédiaire d’humains (et de groupes humains organisés) issus de cultures entrepreneuriales classiques pourtant non assimilables aux grandes plateformes. Ces derniers sont alors poussés à adopter le mode d’organisation non capitaliste rendu obligatoire par la modalité de partage, alors même qu’ils n’en ont pas la volonté : ils se retrouvent contraints à changer s’ils souhaitent s’approprier l’outil mis en partage sans entrer en négociation.

Je crois tout de même que l’idée de se contraindre à un partage inconditionnel, alors même que l’on ne s’y sentirait pas pleinement en sécurité, risquerait de créer des « contributeurs tristes », comme j’en observe parfois. Si, au moment du partage, la certitude du lâcher-prise sur l’outil qu’on libère n’est pas acquise, c’est que ce partage n’est pas pleinement sincère, en ce sens qu’il ne constitue pas un choix pleinement consenti. Partager de manière inconditionnelle sous-entend être prêt à accepter tout usage avec bienveillance, quand bien même il ne nous correspondrait pas ; c’est affirmer avec certitude que nous renonçons à tout lien de propriété sur la trace que l’on laisse, que l’on la libère de toute composante atavique.

Je crois qu’il faut avant tout être clair avec le niveau de partage en cours, qu’il y a une légitimité à ne partager qu’au sein d’une certaine communauté, mais que les communs ont aussi besoin, pour rester liés au monde, de laisser des traces sur lesquels ils n’ont plus prise. La trace partagée de manière inconditionnelle reste pour moi l’horizon à viser pour des relations non violentes entre les hommes et leurs structures, et elle seule garantit la mise à disposition d’outils pleinement conviviaux. Chaque degré de condition mise au partage est une influence potentielle que nous faisons peser sur la relation que nous entretenons au reste du monde.

Avant d’envisager telle ou telle licence, réfléchissez clairement à vos objectifs ! Si celui-ci est de vivre le plus longtemps possible sur une production, les licences ouvertes ne sont pas un bon choix. Si votre objectif n’est pas l’ouverture et la diffusion de vos productions, les licences ouvertes ne sont pas un bon choix. Si votre objectif est de participer à l’avancée du monde, à la diffusion des idées, de la connaissance, au développement de services autour de connaissances… Alors les licences ouvertes sont à explorer ! (car elles seront un bon outil) (Bataille, s. d.).

Préserver son île pour être sécurisé dans la relation

Agis dans ton lieu, pense avec le monde (Glissant 2007).

Je crois donc à ce stade que l’on ne peut se lier avec bienveillance au reste du monde que lorsque l’on dispose d’un espace préservé où l’on se sent en sécurité. Avoir le souci d’entretenir ce lien au monde est une des conditions de capabilités des communs. On trouve un début d’issue au dilemme « besoin de sécurité/ouverture », en inversant notre mode de pensée ; penser par défaut ce que nous créons dans un domaine public volontaire et ne mettre des conditions à ce partage que lorsqu’il nous met en position vécue d’insécurité.

Je fais ici l’hypothèse que les communs sont au maximum de leur capacité de lien au monde lorsqu’ils parviennent à sécuriser leur architecture tout en instaurant un niveau de protection qui soit minimal sur leurs outils. Se savoir en sécurité favorise sans aucun doute la capacité des commun à laisser des traces, et ce sentiment de sécurité est d’autant plus évident à obtenir quand l’environnement est constitué de forces égales, sans quoi établir des limites au partage constituera une des solutions à leur préservation.

Les licences à réciprocité me semblent ici extrêmement pertinentes pour encadrer le processus d’intégration des communautés de communs. Elles y sont en effet vertueuses et conviviales, si on les considère comme des matrices regroupant des faisceaux de critères qui permettent d’entrer dans des communautés de communs et d’agir sur leur architecture. La licence à réciprocité devient un moyen d’intégration d’une diversité fertile à l’intérieur même des communs… tout en se préservant du risque de passager clandestin.

Toutefois, dans le cas d’une volonté de développement d’architectures indépendantes faisant appel à certains des outils produits dans le cadre de communs, cette licence peut devenir un mode d’extension de l’influence des communautés en dehors des communs. L’erreur reviendrait ici à considérer les outils des communs comme des communs. Je crois en effet que certains de ces outils, bien que cela demande un effort, peuvent être libérés en grande partie de leur contexte de production et, lorsque cela ne représente pas de risque pour les communautés, peuvent être laissés disponibles sans condition. En tant que traces, ils n’acquèreront alors à nouveau une valeur qu’à travers une appropriation par de nouveaux utilisateurs.

Un des éléments qui permet de lâcher prise suffisamment pour aller vers cette inconditionnalité du partage des outils, c’est d’éviter au maximum de chercher une valeur dans un monopole futur lié à l’usage de nos outils. Les licences à réciprocité (et d’autres) peuvent ainsi permettre une porosité sécurisante et bienveillante entre les lisières, zones de libre circulation dans lesquelles nous laissons des traces, et les communs, zones à l’accès régi par des règles que nous fixons.

La question qui se pose à nouveau ici est donc : une fois nos communs en sécurité, sur quelles richesses sommes-nous prêts à lâcher prise pour en faire don à ceux avec qui nous coexistons ?

Des lisières, pour que s’ancre le romantisme

Au sein des communs de capabilités, nous affirmons le sens politique de notre action, nous nous préservons des ennemis du monde auquel nous aspirons. C’est un espace qui mérite légitimement d’exister. À l’inverse, la lisière constitue l’incarnation du lien que nous entretenons avec ces ennemis potentiels, car c’est l’espace où nous suspendons nos jugements et où nous adoptons une écoute transformative, rendue possible par le fait de disposer d’un lieu où nous nous sentons en sécurité. Se préserver des passagers clandestins n’est compatible avec le caractère inclusif des communs de capabilités qu’à la condition de sanctuariser des espaces où les rencontres restent possibles. La privatisation, les brevets et les limites mises au partage sont autant de barrières que nous mettons entre nous et le reste du monde.

Chaque fois que nous puisons dans ce que nous avons vécu en dehors des communs pour en remodeler les architectures, nous les nourrissons de traces rendues disponibles par d’autres. Chaque fois que ce processus opère, les communs s’ancrent un peu plus au monde et sont plus à même d’y accueillir une diversité toujours plus grande, d’entrer en lien avec des entités qui sont toujours plus différentes.

Nous manquons de ces chemins de traverse, nous manquons de lieux intermédiaires, nous manquons profondément d’une forme inconditionnelle d’amour. Nous avons besoin de lisières fertiles, nous avons besoin d’espaces où laisser des traces, nous avons besoin d’oser en laisser. Nous devons tous reprendre prise sur le monde qui nous entoure, pour nous sentir suffisamment utiles pour rejoindre des communs, ou suffisamment capables pour construire des modes d’organisation différents et, en tous cas, suffisamment précieux pour laisser des traces.

Mettons au service de récits nouveaux chaque ingrédient de nos succès. Partageons sans condition ce qui nous fait du bien comme une invitation à ceux qui se détruisent. Il est temps d’avoir foi en l’humain, car c’est la seule option qui laisse entrevoir une issue non violente aux défis qui se posent à nous.

Je côtoie parfois des humains qui ne me ressemblent pas, qui n’ambitionnent rien de ce que j’estime être souhaitable pour l’humanité. Mais ce n’est que lorsque j’arrive à lâcher prise sur ce que je souhaiterais faire d’eux que nous entrons réellement en relation, et que nous posons les bases de ce qui deviendra peut-être un jour des « identités-relation » fécondes.

Si je ne laisse pas de traces, je n’habite pas le monde ; je me contente de le former à mon image.

Voici donc une trace.

Ceux qui pensent arrêter leur regard sur l’horizon et se bornent à regarder ce qu’on voit, ceux qui revendiquent le pragmatisme et tentent de faire seulement avec ce qu’on a, n’ont aucune chance de changer le monde… Seuls ceux qui regardent vers ce qu’on ne voit pas, ceux qui regardent au-delà de l’horizon sont réalistes. Ceux-là ont une chance de changer le monde… L’utopie c’est ce qui est au-delà de l’horizon… Notre raison analytique sait avec précision ce que nous ne voulons pas, ce qu’il faut absolument changer… Mais ce qui doit venir, ce que nous voulons, le monde totalement autre, nouveau, seul notre regard intérieur, seule l’utopie en nous, nous le montrent. […] Notre raison analytique est un carcan, l’utopie est le bélier (Henri Lefebvre, cité dans Ziegler (2007, 42‑43)).

Retour sur le processus d’écriture

L’écriture de ce texte s’est faite à travers un processus que j’ai souhaité pouvoir expérimenter dès que l’on me l’a proposé. En ouvrant un dossier à des non-chercheurs, en proposant des annotations publiques à l’écrit avant sa publication et en s’attachant à mettre à disposition un cadre sécurisant pour que j’accepte de m’exposer, l’équipe de Sens Public derrière ce dossier m’a fait cadeau d’une expérience très particulière.

J’ai eu quelques difficultés dans cet exercice. D’abord, pour réussir à accepter de partager une première version en friche, qui était déjà trop lacunaire à mes yeux, et que j’allais en plus devoir soumettre au regard de relecteurs que j’estime et dont j’ai plaisir à lire les écrits. J’ai eu la chance à cette étape de bénéficier de retours patients, attentionnés, bienveillants, mais sans concession. Ensuite, quand il m’a fallu rebondir et prendre en compte des retours, ce qui a nécessité une digestion, un lâcher-prise et un recul qui m’ont pris six mois. Me plonger dans des références à côté desquelles j’étais passé pour corriger un point de vue, supprimer des éléments faisant l’objet de désaccords de fond auxquels je n’avais pas le temps de répondre de manière satisfaisante, réorganiser les idées… tout cela a été assez laborieux.

Le résultat est finalement beaucoup moins critique que ce à quoi j’aspirais initialement, les premiers retours ayant sapé une partie de mes certitudes, et apaisé la colère qui avait été mon moteur premier. Une fois effacés les effets de style, restait le fond, et j’ai été confronté à des contradictions profondes entre mes pratiques et ce que je défendais. Impossible alors de continuer à poser un jugement sur certains choix de commoners, alors que je me retrouvais face à mes propres pratiques, finalement pas si différentes par certains aspects.

Pour ces mêmes raisons qui l’ont rendue difficile, ce fut tout autant une expérience enrichissante, qui m’aura donné la chance de revenir sur ma copie en disposant de regards attentifs, éclairés et bienveillants. Et de déconstruire par moi-même certaines de mes convictions profondes à travers ces critiques. C’est un temps et des attentions précieuses dont on ne dispose pas quotidiennement.

Le résultat est donc bien différent de mon intention initiale, et je vous invite, si cela vous intéresse, à consulter la première version soumise à relecture, la seconde moitié du texte ayant été quasi intégralement réécrite ou réagencée.

Ce texte m’apparaît bien insuffisant, car je sais qu’il laisse en suspend des questions qui mériteraient d’être développées : pourquoi j’estime qu’il est possible de dissocier les commun de leurs outils, pourquoi je pense que les risques perçus au partage inconditionnel par un grand nombre de communautés sont surévalués… et plein d’autres choses qu’il m’a fallu lâcher pour ne pas m’engager dans un travail de recherche dont je ne suis pas capable en ce moment.

Je laisse donc un texte très imparfait, dont j’ai conscience des biais. Loin d’être scientifique, il est le véhicule de mes intuitions, mais m’en contenter pour le moment et le laisser en l’état me permettent de me projeter sur d’autres sujets : explorer des exemples concrets de relations d’apparence féconde qui peuvent exister entre communs et structures capitalistes – j’aimerais explorer la relation entre OpenStreetMap et la startup Géovélo ; faire évoluer collectivement la conception que nous avons au sein du réseau de formateurs d’Animacoop – j’aimerais explorer la possibilité de décider collectivement de hisser certaines de nos productions dans un domaine public volontaire ; et commencer à placer mes productions passées dans un domaine public volontaire – j’aimerais placer ce que j’ai écrit jusqu’ici sous licence CC0.

Remerciements

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette aventure que ce soit à l’occasion d’échanges oraux, d’annotations, de révisions ou pour avoir initié ce dossier ouvert aux non-chercheurs.

La vertu principale de votre regard aura été de me permettre de passer d’un texte jugeant à une expression plus apaisée de mes intuitions, et de parvenir à aller au bout de cette écriture, qui me semblait jusque-là inaccessible.

Pour ne citer que celles et ceux ayant contribué à la dynamique d’annotations et de révisions : Julie Francoeur, Sylvia Fredriksson, calimaq, XavCC, Nicolas Sauret et Maïa Dereva.

À la demande de l’auteur, ce texte est sous licence CC0 1.0, et appartient donc au Domaine Public.

Bibliographie

Arendt, Hannah. 1972. Le système totalitaire : Les origines du totalitarisme. Paris : Éditions du Seuil.

Bao, Vialo. 2013. « Il n’existe pas de paysage sans ombres. De la philosophie de la relation d’Édouard Glissant ». Sens Public. https://via.hypothes.is/http://www.sens-public.org/IMG/pdf/SensPublic_VBao_Il_n_existe_pas_de_paysage_sans_ombres.pdf.

Bataille, Gatien. s. d. « Ebook CoopTic : Les reseaux qui durent sont sous licence CC BY SA ». http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?wiki=LesReseauxQuiDurentSontSousLicenceCcBy.

calimaq. 2012. « Défense et illustration de la clause non-commerciale ». https://scinfolex.com/2012/10/19/defense-et-illustration-de-la-clause-non-commerciale/.

Coopcycle. 2018. « CoopCycle : une licence pour valoriser le travail des communs ». Club de Mediapart. https://blogs.mediapart.fr/coopcycle/blog/261018/coopcycle-une-licence-pour-valoriser-le-travail-des-communs.

Dereva, Maïa. 2016. « La réciprocité dans les communs : comment modéliser le cas par cas ? » http://maiadereva.net/la-reciprocite-dans-les-communs-comment-modeliser-le-cas-par-cas/.

Dorismond, Edelyn. 2009. « Créolisation de la politique, politique de la créolisation ». Sens Public, nᵒ 3:137‑46.

Dorismond, Edelyn. 2013. « Comment Deleuze et Derrida voyagent dans la pensée glissantienne de la créolisation ». Rue Descartes n° 78 (2):34‑47. https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2013-2-page-34.htm?contenu=resume.

Dorismond, Edelyn. 2014. « La créolisation de la politique, la politique de la créolisation : penser un « im-pensé » dans l’œuvre d’Edouard Glissant ». Sens Public. http://www.sens-public.org/article1089.html.

Glissant, Édouard. 2007. « Entretien L’Humanité, 6 Février 2007 réalisé par Rosa Moussaoui et Fernand Nouvet ». https://dicocitations.lemonde.fr/reference_citation/116940/Entretien_L_Humanite_6_Fevrier_2007_realise_par_Rosa_Moussaoui_et_Fernand_Nouvet.php.

Glissant, Édouard, et Laure Adler. 2004. « L’invitation au voyage ». Traduit par Emmanuel Dollet. Youtube. 2004. https://youtu.be/htIto1xtYBw?t=370.

Henry, Claude. 2017. « L’archipel, une notion dont le temps est venu ». http://www.lesconvivialistes.org/debats/96-l-archipel-une-notion-dont-le-temps-est-venu.

Illich, Ivan, Luce Giard, et Vincent Bardet. 1973. La convivialité. Paris : Éditions du Seuil.

Lalande, Romain, et Laurent Marseault. 2018. « La compostabilité : pour un écosystème de projets vivaces ». VECAM. https://vecam.org/la-compostabilite-pour-un-ecosysteme-de-projets-vivaces.

Mollison, Bill. 2013. Introduction à la permaculture. Passerelle Eco.

Richardet, Paul. 2016. « La Cantine Numérique ou le paradoxe de la place vide ». Medium. https://medium.com/paul-r/la-cantine-num%C3%A9rique-ou-le-paradoxe-de-la-place-vide-57c8fb25fb1e.

Roux, Benjamin. 2018. L’art de conter nos expériences collectives : faire récit à l’heure du storytelling. Paris : Éditions du commun.

Ziegler, Jean. 2007. L’Empire de la honte. Paris : Fayard.

Les récits-recettes développés par Colporterre en sont d’excellents exemples : https://www.collporterre.org/wakka.php?wiki=NosrecitsRecettes↩

Il y a quelques années, l’Institut Godin esquissait un (timide) pas en ce sens en définissant trois angles de diffusion caractérisant l’innovation sociale : https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201301_InstitutGodin_ISPratiquesSolidaires.pdf↩