Introduction : Un nouveau souffle

Remake, reboot, sequel, prequel sont des termes qui sont employés de manière récurrente pour désigner les phénomènes de sérialité qu’impliquent notamment les franchises hollywoodiennes à succès. Nous pourrions ajouter quelques autres formules qui complètent le panel, comme standalone ou spin-off par exemple. Dans le cadre de cet article, nous allons nous concentrer sur le Star Trek de J.J. Abrams, sorti en 2009, ainsi que sa suite Star Trek Into Darkness, sortie en 2013, qui font appel aux quatre notions évoquées en accroche. Nous mettrons en exergue en quoi le film de J.J. Abrams apparaît comme un cas unique au moment de sa sortie en 2009, l’auteur assumant consciencieusement ces manifestations sérielles à travers des procédés de mise en scène et des figures de style pour l’un et l’autre de ces opus.

Dans les années 2000, le producteur et réalisateur américain J.J. Abrams rencontre le succès aussi bien à travers ses productions télévisuelles que cinématographiques. On retient notamment pour la première catégorie les audiences considérables de Alias (2001-2006) et de Lost : les disparus (Lost, 2004-2010), tandis que Mission impossible 3 (Mission : Impossible III, 2006) en tant que réalisateur, et Cloverfield (Matt Reeves, 2008) en tant que producteur, constituent l’affirmation d’un réalisateur-producteur-scénariste de plus en plus bankable pour Hollywood. À la suite du succès du troisième opus, il devient, avec Tom Cruise, le décideur principal du futur de la franchise Mission impossible, dont il est le producteur pour tous les opus ultérieurs, y compris le huitième – actuellement en chantier.

Après les succès de Mission impossible 3 et de Cloverfield pour Paramount Pictures, le studio demande à J.J. Abrams de prendre les commandes de la franchise Star Trek, avec pour mission de lui offrir un coup de jeune. J.J. Abrams s’entoure alors de ses collaborateurs habituels (notamment les scénaristes Alex Kurtzman et Roberto Orci ainsi que le producteur et scénariste Damon Lindelof) pour écrire une histoire, à première vue alternative de la franchise, mettant en scène la jeunesse de James Tiberius Kirk, incarné par l’acteur Chris Pine, et de Spock, incarné lui par Zachary Quinto.

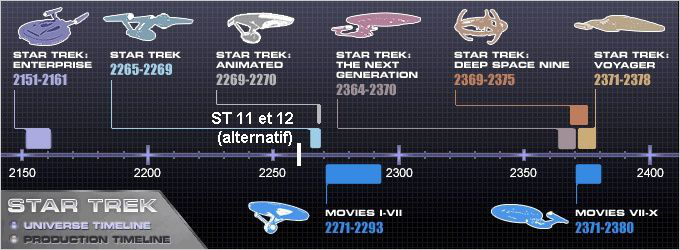

Les chronologies diégétiques et de production de Star Trek sont certainement parmi les plus complexes de l’histoire des productions hollywoodiennes. Déjà par le simple fait, notable dans l’étude des phénomènes de sérialité et de transmédialité, qu’elle fait se croiser les médiums que sont la télévision et le cinéma de manière récurrente. D’autant plus que la forme télévisuelle se déclinera aussi bien sous la forme de séries live que celle d’une série animée : Star Trek, la série animée (Star Trek, The Animated Series, 1973-1974).

Ensuite parce que la franchise se concentre sur un groupe de personnage initial gravitant autour de Kirk et de Spock avant d’en aborder d’autres, au fur et à mesure des différentes séries et/ou films. Ceux-ci se croiseront le temp d’un film, épisode ou simple cameo avant que J.J. Abrams ne complexifie la donne en proposant l’idée de réalité et, ainsi, d’une chronologie alternative. Dans une critique sur le film de la revue Positif datant de 2009, Philippe Rouyer remarque :

Ce type de prequel, avec retour sur la naissance de personnages mythiques, est à la mode depuis Star Wars III. Il s’avère ici une nouvelle fois très payant avec, en prime, une idée amusante : Abrams a convaincu le vieillissant Leonard Nimoy, ancien interprète fameux du docteur Spock, de reprendre son rôle pour apparaître à lui-même jeune et se conseiller sur son propre avenir. À ma connaissance, seul Raoul Ruiz (dans Les Destins de Manoel en 1985) avait eu avant lui l’audace de filmer pareille rencontre qui chamboule le continuum temporel (2009).

De cet avis critique, on gardera dans un coin de la tête le rapprochement intuitif que fait l’auteur entre la franchise Star Wars et ce que propose ce nouvel épisode de Star Trek en termes de forme. Par ailleurs, outre Les Destins de Manoel, nous ne nous risquerons pas à comparer le Star Trek de Abrams à d’autres films sur la base simple de ce procédé de rencontre. En l’occurrence, il nous apparaît que ce que cherche à faire l’auteur est bien plus qu’une simple astuce scénaristique qui viendrait « chambouler » une timeline. Par ce geste, Abrams fait de son Star Trek une œuvre qui regroupe en son sein les notions essentielles de sérialité, inhérentes à la compréhension des séries et des franchises hollywoodienne actuelles. En effet, son Star Trek est un film qui s’appréhende à la fois comme un reboot, une suite (sequel), un préquel (prequel) contenant également des éléments de remake de la franchise Star Trek mais également de Star Wars. Cette spécificité nous conduira à conclure sur le rapport qu’entretiennent ces films d’Abrams avec la franchise créée par George Lucas. Pour continuer la réflexion que proposait Philippe Rouyer sur cette « idée », il nous paraît clair que, si on l’aborde comme un prequel/sequel/reboot/remake, ce Star Trek nous paraît être, en 2009, un film unique.

Un reboot

En 2009, pour J.J. Abrams et Paramount Pictures, il s’agit de relancer une franchise dont le dernier film, le dixième, remonte à 2002 : Star Trek : Nemesis (Stuart Baird). La saga est active à la télévision par le biais de la série Star Trek: Enterprise (Brannon Braga et Rick Berman) de 2001 à 2005. De 2005 à 2009, Star Trek est absent aussi bien du petit que du grand écran, ce qui constitue une première depuis 1986. Paramount se retrouve devant le fait accompli d’un univers qui est commercialement sur le déclin et dans l’urgence d’un rafraîchissement. Dans cet intervalle de 4 ans, du point de vue du cinéma hollywoodien, les reboots sont en train de montrer qu’ils sont capables d’engendrer un succès commercial et critique, notamment avec la trilogie sur Batman réalisée par Christopher Nolan : Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) et The Dark Knight Rises (2012). Si l’on s’en tient strictement aux films, l’évolution de la science-fiction à partir des années 1970, et notamment de la franchise Star Wars, a sans doute quelque peu ringardisé celle lancée par Gene Roddenberry, au moins en termes d’esthétique et de rythme. Celle-ci survit grâce à un cercle assez fermé de fans là ou la saga de George Lucas, par exemple, touche un public varié et nombreux. Le studio choisit donc de confier le soin de relancer cette franchise à son cinéaste-producteur le plus en vue du moment, J.J. Abrams. Pine et Zachary remplacent William Shatner et Leonard Nimoy dans les rôles titres. La présence de Leonard Nimoy dans le film n’est pas mise en avant. Le film se présente en tout point comme un reboot, c’est-à-dire le redémarrage d’une nouvelle version d’une œuvre préexistante, en l’occurrence filmique et télévisuelle, avec un nouveau casting.

Un préquel

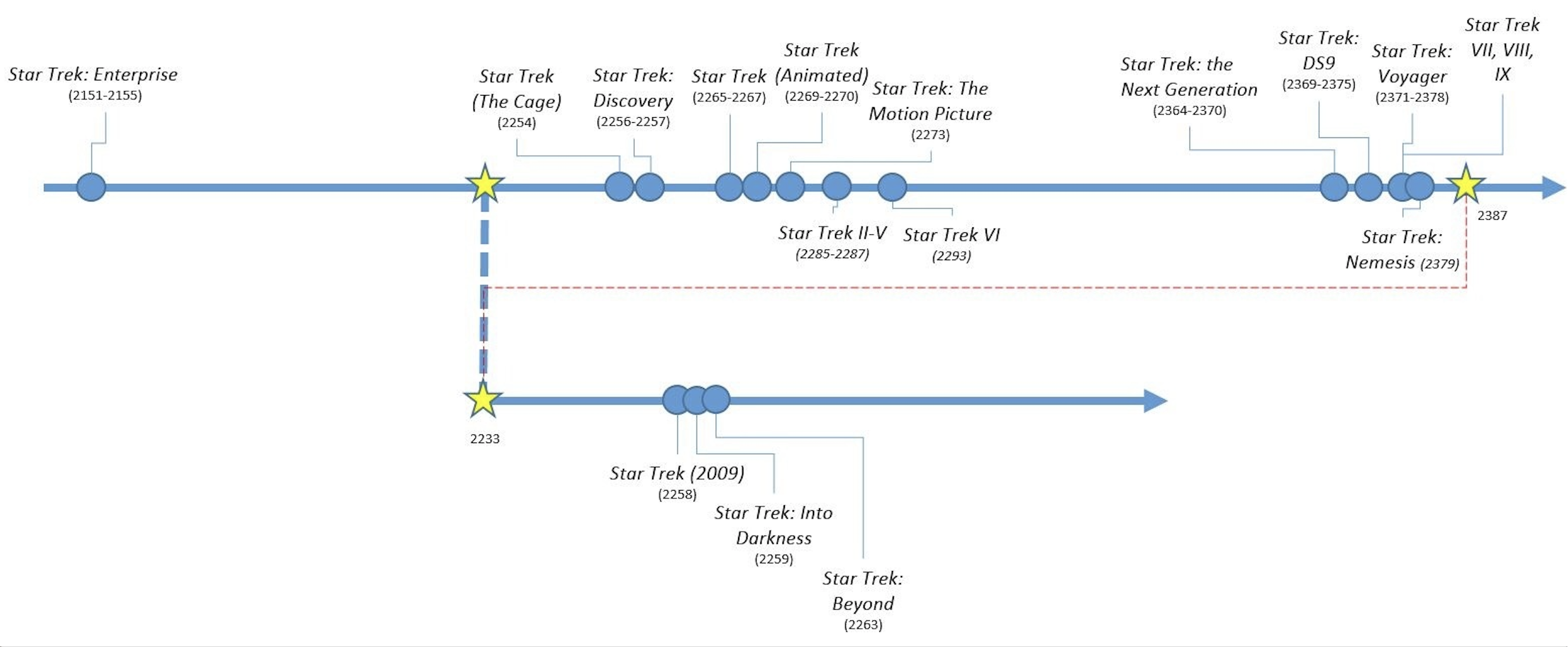

La question de savoir si le Star Trek de J.J. Abrams est un prequel pose plusieurs problèmes. De prime abord, il faut savoir ce que l’on considère comme le point de départ de la franchise. À priori, la série originale Star Trek (Gene Roddenberry, 1966-1969) constitue ce point d’origine. Si le film d’Abrams s’était contenté d’être un reboot de cette genèse, partant des origines de ses personnages jusqu’au point d’ouverture de la série, il serait sans doute appréhendable comme un simple reboot qui nous en apprend davantage que l’œuvre originelle sur les racines de l’histoire et de ses personnages. D’un point de vue sémantique on peut même se poser cette question ? Si l’on « refait une œuvre » – on effectue un reboot – est-il vraiment possible de créer avec celle-ci un prequel puisque la nouvelle œuvre est censée, en quelque sorte, effacer l’ancienne et repartir de zéro. Le préquel constitue un « antépisode » du canon original. Si l’on remplace ce canon, est-il possible d’avoir un préquel ? D’un autre côté, on cherche avec un préquel à traiter les origines des personnages de ce canon original. Donc, quand bien même s’agirait-il d’une nouvelle version de l’histoire, on peut admettre l’idée de préquel comme coexistante de celle de reboot. En fin de compte, notre intérêt ne réside pas vraiment dans ce débat, car ce n’est pas ce qui fait la spécificité du film. En l’occurrence avec l’idée décrite par Rouyer, Abrams place clairement son film à la fois comme un préquel et un reboot. En effet, c’est cette idée d’introduire Leonard Nimoy dans le récit diégétique qui nous donne toute cette substance et permet de placer Star Trek (2009) comme un prequel. Sans plus attendre, il convient de restituer aux lecteurs quelques éléments de l’histoire du film, qui constituent, bien évidemment, ce qu’on appelle aujourd’hui des spoilers. Dans la seconde partie du film de 2009, Kirk est banni de l’USS Enterprise, et abandonné sur une planète constituée au moins majoritairement de glace. Mis en danger de mort, en dehors des conditions climatiques difficiles, par la présence de plusieurs monstres gigantesques, il est sauvé par un mystérieux ermite. Le spectateur, jusqu’ici confortablement installé dans cette nouvelle version du canon Star Trek découvre avec stupeur que ce vieil ermite n’est autre que Spock. Non pas le Spock incarné par Zachary Quinto dont il a pu suivre le récit depuis plus d’une heure mais bien le Spock vieilli incarné par Leonard Nimoy. Cette version vieillie de Spock, que nous appellerons comme le font les trekkies (admirateurs de la saga) « Spock Prime », constitue autant la version diégétique future du Spock incarné par Quinto qu’il transporte, par sa présence, l’héritage diégétique et extra-diégétique des films et séries précédentes. Le personnage a en effet involontairement traversé un trou noir provoquant un voyage dans le temps. Spock Prime se retrouve bloqué avant le début de ses aventures originelles (la série Star Trek, 1966-1969) dans une réalité alternative ou les évènements semblent se passer différemment, au moins dans le détail. On aboutira tout de même à la création de l’équipe originelle à la fin du film. Ainsi, que l’on prenne en compte ou pas la création d’une chronologie alternative créée par ce film, il est indéniable que Spock Prime se retrouve dans ce Star Trek à un stade qui précède celui de l’ouverture du premier épisode de la série originelle, où l’équipe de l’USS Enterprise est déjà formée et procède de sa mission d’exploration. Star Trek (2009) est donc un prequel.

Un sequel

Spock Prime, interprété par Leonard Nimoy, constitue donc la version plus âgée du Spock incarné par Zachary Quinto. Un acteur plus vieux interprète le futur du personnage interprété par un autre acteur. Mais Spock Prime n’est pas uniquement la version plus âgée de Spock Quinto, il conserve l’historique du Spock de l’univers diégétique des Star Trek préexistants. Spock Prime vient d’une certaine manière contaminer un récit nouveau jusqu’ici assez classique. Lors de sa rencontre avec Kirk sur la planète de glace, il communie télépathiquement avec ce dernier pour lui apporter toutes les informations dont il a besoin. C’est l’occasion, par un flashback, de permettre au spectateur de comprendre que les évènements qui ont conduit à la présence de Spock Prime dans le film font suite à ceux du film Star Trek : Nemesis, huit ans après. Ce Spock Prime apparaît donc dans la diégèse du film d’Abrams à la suite du dernier film qui précédait ce reboot et le replace comme suite directe. De plus, nous avons déjà noté que ce personnage transportait en lui tout l’historique de toute la saga. De par cet héritage et les évènements intervenants dans le film d’Abrams autour des romuliens se déroulant quelques années après ceux de Star Trek : Nemesis, on réalise que le reboot cache en vérité une énième suite de toute la franchise. Star Trek est un sequel. Ainsi, le paradigme filmique en ressort bouleversé : le film semble être à la fois un reboot, un prequel et une suite. Par sa forme, le film ébranle les questions de sémantique et de sérialité.

Une suite peut-elle être un préquel ?

En effet, on peut d’abord se demander, de la même manière que pour le préquel, si un reboot peut être une suite. Simplement posé, comment un matériel qui remplace une œuvre originale peut également se trouver être la suite de cette même œuvre ? Si on considère la notion de reboot comme flexible – un personnage ou élément de l’œuvre préexistante peut faire lien sans remettre en question la notion – on se débarrassera assez rapidement de cette interrogation. Dans le cas contraire, on pourrait sans doute réfléchir plus en détail sur celle-ci. Mais il nous apparait que la question la plus intéressante posée par ce twist scénaristique est plutôt : Comment un film peut-il être à la fois une suite et un préquel ? Si l’on prend la définition qu’en donne le site du dictionnaire Larousse, un préquel se définit ainsi : « Un préquel est un film, roman, etc., dont la réalisation est postérieure à une œuvre de référence mais qui, à l’inverse de la suite, évoque des faits antérieurs à cette œuvre »1. Se dégage naturellement de cette définition la locution « à l’inverse de la suite ». Par définition, préquel (prequel) et suite (ou sequel) sont antinomiques ! Pourtant, dans le film d’Abrams, ce subterfuge scénaristique amène le personnage de Spock Prime à continuer ses aventures dans un espace-temps qui se déroule très clairement avant le point d’origine du canon de la saga. Ce personnage fait indéniablement de Star Trek (2009) une suite autant qu’un préquel mettant à mal la sémantique classique et la définition de ces termes. Naturellement, les admirateurs de l’auteur pourront arguer que ce n’est pas la première fois que J.J. Abrams utilise la trame narrative d’une œuvre comme un jeu de piste jusqu’à la pousser dans les retranchements de la linéarité voire de la cohérence. A l’intérieur de la série Lost, on pouvait déjà dégager des éléments rappelant ces notions de préquel, suite, remake, par le montage, le recoupement de trajectoires des personnages, une conception malléable de l’espace-temps, etc. À l’occasion de la sortie en 2013 de la suite Star Trek Into Darkness, les Cahiers du cinéma proposait un dossier spécial sur J.J. Abrams. Cyril Béghin met en exergue « la manière particulière de pousser à bout les récits, de jongler amoureusement avec le cliché et l’invraisemblable, d’exacerber la mécanique des twists et des reboots jusqu’à ce qu’ils prennent consistance pour eux-mêmes et se mettent au service d’émotions complexes » et pointe les « gimmicks » de ses scénarios : « réinitialisations, dédoublements et univers parallèles » (2013, 8). Dans Star Trek, la proposition d’Abrams amène à penser la ligne diégétique du film de 2009 et de ses suites bien plus comme une chronologie alternative qu’un reboot (cf. le schéma ci-dessous) : « faire semblant de repartir à zéro en omettant ou en déplaçant quelque chose est devenu un « truc » propre à Abrams, un « magic trick » de scénario où l’impression d’un soudain caprice d’écriture ne va pas sans de véritables complexités affectives, ramifiées dans la psychologie des personnages comme dans la mémoire des spectateurs » (2013, 11).

Vendu comme tel par Paramount, le film d’Abrams n’en reste pas moins un véritable reboot. Le personnage de Spock Prime restera la seule trace originelle des œuvres préexistantes dans ce film et sa suite Star Trek Into Darkness (2013). Le personnage de Khan, antagoniste mythique de la série originale et du deuxième film – Star Trek 2 : la colère de Khan (Star Trek II : Wrath of Khan, Nicholas Meyer, 1982) – fera son apparition dans Into Darkness sous les traits d’un nouvel acteur, Benedict Cumberbatch, validant comme pour tous les autres personnages le traitement de reboot que subit la franchise.

Mise en abyme consciencieuse par la musique

Avec Star Trek, nous sommes donc confrontés à un reboot qui est à la fois un préquel et une suite, fait probablement unique en 20092. À l’aide de son compositeur fétiche, Michael Giacchino, J.J. Abrams va se servir de ce mélange formel comme terrain de jeu et signer son crime via la musique du film. En effet, si les mesures d’espace-temps sont bouleversées dans le film, Giacchino va bouleverser ses mesures musicales. Le film d’Abrams est une œuvre hybride qui mélange, par cette intrusion de Spock Prime, deux réalités et donc deux temporalités : celle propre au reboot et celle propre à tout ce qui lui a précédé dans la franchise Star Trek. Dans le film d’Abrams, il y a coexistence de ces deux univers. Ces deux univers parallèles se rencontrent dans le film. Ce croisement, à priori impossible, est symbolisé, outre la rencontre avec Kirk citée précédemment, par la rencontre entre Spock Prime (Leonard Nimoy) et Spock (Zachary Quinto) à la fin du film. Spock Prime, le sage, va donner des conseils à sa version alternative rajeunie. Par la musique, Michael Giacchino va représenter autant la coexistence de ces deux univers que son point de rencontre.

Un générique de fin de blockbuster vient souvent rappeler en termes musicaux le déroulé du film que l’on vient de regarder. Avec le canon Lucas/Williams pour Star Wars, auquel se réfère Abrams via ce film comme nous le constaterons ultérieurement, le générique de fin est le moment où les thématiques et leitmotivs des personnages et évènements du film s’enchainent et s’entrelacent pour offrir une suite cohérente souvent magistrale. C’est le cas ici, mais pour traduire la situation originale que présente le film en termes d’espace-temps, autrement dit sur des notions d’intervalles, Giacchino va utiliser un procédé de mise en abyme.

Le générique de fin (« End Credits » sur l’album) débute par une nouvelle version arrangée par Giacchino du fameux thème écrit pour la série originale par Alexander Courage. Au bout d’une cinquantaine de secondes de lecture du morceau, on peut entendre dans la séquence un basculement du thème de Courage vers celui de principal du film de 2009 de Giacchino. Ce thème qui se présente dès l’apparition du titre Star Trek au début du film envahit l’espace sonore de manière particulièrement éclatante, dans le but de sublimer la séquence, lorsque Kirk et le personnage du docteur Leonard McCoy (Karl Urban) découvrent avec émerveillement l’USS Enterprise. La séquence fait d’ailleurs écho à une autre, plus longuement contemplative, du premier film réalisé par Robert Wise : Star Trek, le film (Star Trek : The Motion Picture, 1979). Ce passage est présent dans l’album sous le titre « Enterprising Young Men ». Revenons au basculement du thème de Courage vers celui de Giacchino évoqué précedemment. composé pour le film de 2009. Lors de cette bascule, le champ principal – le premier plan musical – est occupé par le est occupé par la musique de Giacchino. C’est le thème principal de ce Star Trek de 2009, le fameux « Enterprising Young Men », celui du reboot et de cet univers diégétique naissant composé par ces jeunes acteurs. Mais si l’on tend l’oreille, on se rend rapidement compte que le motif de Courage n’a pas disparu au profit de celui de Giacchino. Il est toujours présent, en contrechamp. Il est en réalité passé du mode majeur au mode mineur pour s’assembler parfaitement avec le thème de Giacchino et épouser jusqu’à l’osmose son harmonie. C’est un dialogue thématique : il y a bien coexistence des deux mais la priorité est accordée au thème de Giacchino. Les violons du thème de Courage baissent d’intensité pour laisser la place aux cuivres de Giacchino. La voix de Giacchino passe au premier plan, de la même manière que Spock Prime s’efface de lui-même pour laisser la lumière au Spock interprété par Zachary Quinto. Similairement, l’univers diégétique de la série originelle s’efface finalement pour donner un nouveau départ à ce reboot et offrir une nouvelle chronologie. Ce qui ne l’empêche pas d’être bien présente à l’image de Spock Prime qui sera également de la suite, Into Darkness, pour donner un conseil décisif à Spock concernant l’identité de Khan. Devant l’importance que J.J Abrams accorde à la musique de film, il nous paraît clair que ce procédé est une mise en abyme qui a du être pensé en amont, avec Michael Giacchino. Très attentif à celle-ci, il déclarait dans le numéro des Cahiers préalablement cité « qu’il voudrait aussi composer la musique pour un de ses films ou pour celui d’un autre » (2013, 9) dans le futur.

Une figure de style au service du remake et de l’intertextualité

Ce qui nous parait le plus intéressant dans tout ceci, c’est de constater qu’un ou plusieurs artistes (Abrams et Giacchino dans le cas présent) sont conscients de produire une œuvre au carrefour de ces différentes notions de sérialité, avec la volonté de les mettre en exergue, de les manipuler voire d’en jouer. Ainsi, la structure filmique devient un terrain de jeu. On peut en apprécier un autre exemple lorsqu’en 2013, Abrams rempile pour une suite de son Star Trek et offre, avec Star Trek Into Darkness, un film qui se place dans la continuité formelle du film de 2009. Spock Prime y est toujours présent et va une nouvelle fois entrer en interaction avec Spock pour lui prodiguer des informations importantes sur la véritable nature du personnage de Khan. De la même manière, Into Darkness procède aussi du reboot (nouveaux acteurs comme Cumberbatch pour Khan par exemple), du préquel et de la suite pour les mêmes raisons que le précédent. Mais le film de 2013 va cette fois-ci insister sur une notion bien précise, celle du remake. En effet, le scénario du film de 2013 se base en partie sur des éléments du récit de Star Trek 2 : la colère de Khan. L’un d’entre eux attire notre attention car il y a clairement ambition de la part d’Abrams de refaire une séquence clé du film de 1982. Nous nous trouvons en plein dans la problématique du remake, sauf que le cinéaste propose une version miroir de la séquence plutôt que de la tourner à l’identique : « Dans la dernière partie d’Into Darkness, la mort évidemment provisoire de Kirk est une reprise inversée d’une séquence de Star Trek 2 (Nicholas Meyer, 1982) dans laquelle Spock meurt sous les yeux du capitaine. « Non-sens ! » crient les fans, spoliés de leur imaginaire. Mais dans la grande mécanique de face-à-face de fictions montée par Abrams, où Spock jeune pouvait par exemple se rencontrer lui-même, plus vieux et ayant vécu un destin différent, dans le film de 2009, cette scène alternative se gonfle d’une force bouleversante, qui fait tourner vertigineusement les regards des personnages comme les rayons lumineux autour de la tête de Khan, dans l’une des premières séquences » (Béghin 2013, 12). Dans son ouvrage Hollywood : le temps des mutants, Pierre Berthomieu détaille un peu plus la problématique de remake à laquelle le spectateur est confronté dans Into Darkness :

A mi-chemin entre refondation, vertige temporel et complicité de fan, Star Trek: Into Darkness choisit comme méchant l’un des personnages fétiches des fans, Khan, déjà vu dans la série en 1967 et dans le film de 1982, Star Trek II : La colère de Khan. Dès 1983, une logique sérielle annulait la mort de Spock, survenue à la fin du deuxième opus, grâce a la planète régénératrice sur laquelle son cercueil s’est posé. Cette fois, le public de 2013 assiste à la genèse de Khan (Benedict Cumberbatch) et un abîme temporel permet au Spock âgé (Leonard Nimoy) d’annoncer à son alter ego jeune et à Kirk que Khan sera un ennemi terrible. Spock senior évoque un lourd prix à payer – dont le public aficionado sait qu’il sera la propre mort du héros. En guise de rime, Star Trek Into Darkness voir mourir Kirk – dont le corps cryogenisé sera ressuscité grâce… au procédé de Khan (2013, 711).

Nous nous proposions déjà en amont de corriger respectueusement les propos de Pierre Berthomieu en parlant « d’effet miroir » plutôt que de « rime » pour cette séquence. À y regarder de plus près, la notion qui s’impose nous parait précise. En effet, comme on peut le voir dans le montage que nous proposons des deux films (cf. extrait vidéo), dans chacun des deux films, un personnage qui a été au contact du réacteur nucléaire va mourir d’un trop plein de radioactivité en face de son ami. Une vitre sépare les deux. Dans Star Trek 2 : la colère de Khan, c’est Spock qui meurt derrière la vitre. Dans Into Darkness, Abrams reproduit exactement la même séquence mais en inversant les personnages : cette fois-ci Kirk meurt derrière la vitre et Spock est impuissant.

Il y a donc un personnage A qui meurt devant le personnage B puis inversion des rôles dans le film de 2013. La frontière physique de la vitre donne, de plus, une séparation qui produit un effet miroir parfait. Nous avons donc AB/BA. En littérature, cette figure de style n’est autre qu’un chiasme. Ainsi, on peut avancer l’idée qu’avec cette mise en scène, J.J Abrams propose une version filmique du chiasme. Cette séquence est un chiasme filmique. Cette figure de style fonctionne en tant que telle si l’on prend en considération l’intervalle sériel que constitue l’ensemble de la franchise Star Trek, ou au moins, celui qui existe entre Star Trek 2 en 1982 et Into Darkness en 2013. Cette dimension sérielle échappera totalement au spectateur qui n’est pas familier de la saga, et qui va voir le film de 2013 pour lui-même, ou pour prolonger le récit du film précédent :

[l]l s’agissait de créer une histoire pour des spectateurs qui n’avaient pas vu La Colère de Khan, tout en reconnaissant et en embrassant ce film qui est important pour les fans de Star Trek. Ce qui a existé n’est pas oublié, mais dans cette timeline tout est possible et dans Into Darkness, le personnage qui a le plus besoin d’une leçon d’humilité, de comprendre la signification profonde d’une responsabilité, c’est Kirk. Bien sûr, nous pouvions créer une histoire qui n’aurait fait aucune référence à la série originale, mais l’existence même d’Into Darkness est en soi une référence. Il y a certainement de l’ironie et, je l’admets, de l’amusement dans le fait de déjouer les attentes en inversant les rôles Mais ce n’est en aucun cas simplement un hommage ; c’est plutôt une manière d’utiliser la compréhension d’un récit préexistant pour aller plus loin dans notre propre histoire, tout en faisant sourire les fans de la série (Béghin 2013, pp. 16-17).

L’idée du terrain de jeu ressort intelligiblement de cette interview, notamment à travers les mots « ironie » ou « amusement » et est parfaitement assumée par l’auteur. La double lecture de cette séquence permet à Abrams, selon lui, de générer des émotions différentes selon les spectateurs :

L’un des enjeux de la scène d’Into Darkness où Kirk est enfermé dans le réacteur est d’être autonome, de générer une émotion nouvelle tout en réveillant un souvenir chez les fans de l’ancien Star Trek. Elle devient une sorte de commentaire, un exercice intellectuel qui prend le risque de faire sortir du film. Et pour beaucoup d’amateurs de Star Trek, croyez-moi, cette scène est presque un sacrilège ! (2013, 17)

Si la séquence devient une « sorte de commentaire », cette figure de style déplace la question du rapport au remake vers la notion d’intertextualité. Et intertextualité entre les œuvres de la saga, il y a. On retrouve une réflexion intertextuelle à grande échelle, à condition de délaisser quelque peu la cohérence narrative qui voudrait que Star Trek et Star Trek Into Darkness fassent partie d’une chronologie alternative. En effet, le Star Trek (2009) d’Abrams s’appréhende à la longue comme une suite de la série originelle Star Trek (1966-1969). On l’a constaté précédemment, par le biais de la poursuite des aventures de Spock Prime. De la même manière, par le biais du personnage de Khan cette fois-ci, Into Darkness peut s’appréhender comme un préquel de la série originelle et indirectement du film de 1982 (en plus d’être une suite …) puisqu’à la fin du film de 2013, Khan est enfermé dans une capsule avec le reste de son équipage dans l’état exact où on le retrouve dans l’épisode 22 de la saison 1 (Les Derniers Tyrans [Space Seed]) de la série originale diffusé en 1967. Si on associe Star Trek (2009) et Star Trek Into Darkness comme un même point B, dans la mesure où ils font partie du même reboot, nous obtenons à nouveau une sorte de « macro-chiasme » :

Série originale = A ⇒ Reboot (Star Trek [2009]) = B

Reboot (Into Darkness [2013]) = B ⇒ Série originale = A

À nouveau, nous sommes face à une formule AB/BA, soit un chiasme. Le chiasme de la séquence autonome est, quelque part, une mise en abyme de ce qui se produit à l’échelle de la franchise, si l’on se met à vouloir faire dialoguer les œuvres les unes avec les autres, dans une logique intertextuelle, ce que J.J. Abrams avouait lui-même.

En conclusion : de Star Trek à Star Wars

Dans l’extrait de l’entretien précédent, Abrams réfutait l’idée selon laquelle son « chiasme » autour de la séquence du réacteur soit « simplement un hommage ». Lui-même dégage une logique intertextuelle de sa pratique du remake à des fins autant intellectuelles qu’émotives, selon ses propres dires. Mais la logique sert surtout un dessein plus large qui voit J.J. Abrams moins se soucier du respect de l’héritage de la franchise que du besoin de tirer celle-ci vers une forme qui lui ressemble en tant qu’artiste. Abrams confesse lui-même être plus sensible, originellement, à la forme de l’œuvre de George Lucas qu’à celle de Gene Roddenberry. Les exemples de références à l’univers de Star Wars fourmillent tant dans le film de 2009 et dans celui de 2013 que l’on en vient à se demander si Abrams ne cherche pas à faire autant un remake de Star Wars à l’intérieur de son Star Trek qu’un nouvel épisode de cette saga.

La réinvention de Star Trek repose sur une greffe majeure : construire Star Trek sur le principe de Star Wars. De fait, le premier film emprunte son chromatisme flamboyant et quantité d’épisodes aux trilogies de Lucas : montage alterné de la naissance de Kirk et du combat galactique, planète glacée, monstre des neiges et apparition du vieux sage, villain à la voix terrible et au pouvoir de strangulation… le nouveau volet, Star Trek Into Darkness, invente une prequel de Star Trek II : la colère de Khan, mais continue d’annexer les scènes de Lucas. Celle du combat des Jedi sur la lave (Episode III) se retrouve segmentée dans le prélude (Spock dans le volcan) et dans l’épilogue (Spock et Khan combattant sur des pods volants). Une partie du script (le retour de Khan supposé créer des armes pour monter la Fédération contre les Klingons) évoque l’intrigue politique de L’Attaque des clones, comme le saut dans le vide urbain de Spock renvoie à celui d’Anakin. Les deux opus de Star Trek intègrent sciemment un humour complice constant, ironique et même potache, typique du personnage d’Han Solo et dont les fans regrettaient l’absence dans la trilogie républicaine. Le duo formé par Scotty et son mécanicien extraterrestre muet recrée le duo de robots de Lucas. Ainsi le style créé pour Star Trek allie-t-il l’éclat, la saturation chromatique, l’aisance digitale et les recherches plastiques des films récents de Lucas (cf. l’ouverture de Star Trek : Into Darkness sur la planète rouge) avec une stratégie raisonnée qui convoque les repères rassurants de la trilogie originelle. Qu’Abrams se retrouve désormais aux commandes de Star Wars poursuit de manière éclatante ce processus de refondation schizophrène (Berthomieu 2013, 721).

Implosion de planète renvoyant à l’explosion d’Alderaan chez Lucas, monstres dévorés par d’autres plus gigantesques encore et même une fameuse réplique en clin d’œil qui, là encore, signe le crime : « Je ne suis pas notre père »3, explique Spock Prime à Spock pour lui signifier en une locution son identité. La référence à la phrase la plus mythique de la saga de George Lucas est directe. On pourrait recenser de nombreux autres exemples qui viendrait étayer le sentiment de Pierre Berthomieu, que certains admirateurs de la saga Star Trek ont partagé, rejetant la version d’Abrams. Mais, outre l’esthétique décrite par Berthomieu, c’est surtout en termes de rythme que le Star Trek d’Abrams se différencie des autres œuvres de la franchise pour se rapprocher d’un montage-action plus proche de ce qu’a l’habitude de produire George Lucas : « le démarrage en trombe sur une planète inconnue [fait] songer aux ouvertures des Indiana Jones » (Malausa 2013, 18). L’ouverture de Star Trek Into Darkness respecte la forme du serial qu’emprunte effectivement Indiana Jones autant que James Bond, ouvrant souvent sur des séquences spectaculaires n’ayant pas de liens particuliers avec la suite du récit. Pierre Berthomieu avait par ailleurs souligné la parenté chromatique de la séquence avec La Revanche des Sith (Revenge of the Sith, George Lucas, 2005). Au-delà de ces idées, le mouvement permanent de la caméra dans les séquences, la vitesse d’enchainement d’une séquence à une autre et l’omniprésence de l’action renvoient véritablement à la gestion du rythme chez Lucas plutôt qu’à une cadence nettement plus lente, réflexive et contemplative qu’embrassent la plupart des œuvres Star Trek. Si l’on cherche un exemple éloquent de ce constat, on peut à nouveau rappeler les deux séquences de découverte de l’USS Enterprise dans Star Trek, le film de Robert Wise (1979) et celle du film d’Abrams (2009). Chez Abrams, la séquence de contemplation du vaisseau dure un peu plus d’une minute, imbriquée entre deux séquences de dialogues rapides. Dans le Film de 1979, Robert Wise présente une séquence autonome, avec une quasi absence de dialogue, hyper contemplative qui laisse toute la place aux couleurs, à la photographie du film et à la musique de Jerry Goldsmith pour sublimer le moment et proposer au spectateur comme à Kirk (qui redécouvre son vaisseau après l’avoir délaissé pendant une vingtaine d’années) un moment de lyrisme et d’émotion pur. La séquence dure presque dix minutes. Wise avait poussé la logique un peu trop loin au goût des trekkies, préférant une approche sensorielle dans la lignée de 2001 : L’Odyssée de l’espace (2001 : A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968) au pragmatisme de dialogues empruntant autant à la science qu’à la fantasy dans une forme plus théâtrale que représentait la série originale. Dans un cas, comme dans l’autre, on est aux antipodes du rythme impulsé par Abrams dans ses deux films.

C’est donc dans une forme de logique que l’on retrouve J.J. Abrams chargé de relancer la machine Star Wars avec son septième opus en 2015, Le Réveil de la force (The Force Awakens), voire même, semblerait-il, de conclure une forme de canon amorcé par George Lucas en 1977 avec La Guerre des étoiles autour de la famille Skywalker avec la sortie en décembre 2019 du neuvième épisode, L’Ascension de Skywalker (The Rise of Skywalker). La boucle semble ainsi bouclée pour J.J. Abrams. On le regretterait presque tant le fourmillement d’idées et de « trick » scénaristiques bousculant toutes les notions de sémantiques sérielles nous apparaissait passionnant dans ses deux opus de Star Trek alors qu’il nous semble, sinon absent, un peu perdu dans ces nouveaux épisodes de Star Wars. La nouvelle suite que constituait Le Réveil de la force semblait bien cacher un remake non avoué de La Guerre des étoiles mais est-ce vraiment à mettre au crédit de son auteur ? L’intérêt qu’avait J.J. Abrams pour Star Trek semble désormais lointain alors qu’il œuvre pour une galaxie lointaine, très lointainement héritée de George Lucas.

Bibliographie

Abrams, J.J. 2013. « Star Trek Into Darkness ». Science Fiction. Paramount Pictures. https://www.paramount.com/movies/star-trek-darkness.

Berthomieu, Pierre. 2013. Hollywood : le temps des mutants. Pertuis: Rouge profond.

Béghin, Cyril. 2013. « J. J. ∞ Abrams ». Cahiers du Cinéma, nᵒ 690. https://www.cahiersducinema.com/produit/juin-2013-n690-2/.

Giacchino, Michael. 2009. « Star Trek End Credits ». Universal Music Group. https://www.youtube.com/watch?v=LKiNeFOovzo.

Malausa, Vincent. 2013. « La tête dans les étoiles ». Cahiers du Cinéma, nᵒ 690. https://www.cahiersducinema.com/produit/juin-2013-n690-2/.

Rouyer, Philippe. 2009. « POSITIF 580 Juin 2009 ».

Définition du mot « préquel » sur le site Larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/préquelle/10910855?q=préquel#11044446↩

Dans la même logique, certains films hollywoodiens ont, par la suite, copié le principe comme X-Men: Days of Futre Past (Bryan Singer, 2014), ou Terminator Genisys (Alan Taylor, 2014).↩

« I am not our father »↩