source illustration article: © Paris Match n°997 (18 mai 1968)

L’histoire moderne de la France est en grande partie une chronique de crises politiques. Selon les critères adoptés, on compte entre douze et quinze crises majeures, chacune ouvrant une nouvelle période dans l’histoire politique et sociale de la France. L’interprétation en termes de « longue durée » telle que proposée par l’École des Annales n’est pas suffisante pour décrire la plupart de ces crises. La révolution de 1789 peut elle être comprise sans prendre en considération les changements économiques et sociaux qui l’ont précédé ? La réponse est bien sûr négative. Mais d’autres crises majeures dans l’histoire politique de France demandent une interprétation complémentaire en termes d’autonomie des élites politiques : 1830, 1848, 1870, 1958. Ces grandes crises ont vu couler du sang, mais lors de la crise de 1968, pas la moindre goutte de sang ne fut versée, même si elle reste dans l’histoire de la France comme une convulsion mémorable. En effet, en mai 1968, la France s’est trouvée au bord d’une guerre civile. Même les principaux acteurs ou observateurs de la crise ont employé à plusieurs reprises l’expression « guerre civile ».

L’histoire montre aussi qu’un pays peut être plongé dans une guerre civile sans que les leaders de l’un ou l’autre camp la préconisent ou la sentent venir. Le refus des grévistes de reprendre le travail, le 27 mai, contrairement à l’avis des dirigeants de la C.G.T., montre que la situation échappait en partie au contrôle de ces derniers. Dans l’autre camp, si le gouvernement n’avait pas jugé qu’il y avait menace d’un soulèvement populaire il n’aurait pas pris des dispositions militaires d’une grande ampleur. En faisant appel à l’armée, le gouvernement envisageait la possibilité d’un scénario de conflit armé. Les principaux acteurs cherchaient à éviter « l’accident aux conséquences incontrôlables ». Les guerres civiles ne sont jamais préparées. Elles ne peuvent être prévues, sinon elles n’auraient pas lieu. Elles se produisent d’une manière incontrôlable par la conjonction de multiples circonstances. Comme disait Lénine, il suffit alors d’une simple étincelle. En mai 1968, « ni la classe politique, ni précisément le parti communiste n’avaient mesuré la faiblesse de l’État et combien il était vulnérable, mal assuré de lui-même et de ce qu’il représentait », témoigne Michel Jobert, directeur du cabinet du Premier ministre (p. 40). De Gaulle lui-même s’exclama à Baden-Baden : « Tout est foutu. Les communistes ont provoqué une paralyse générale du pays. Je ne commande plus rien ». Et François Mitterrand déclara : « Il n’y a plus d’État. Et, ce qui en tient lieu ne dispose pas des apparences du pouvoir » (Déclaration à la presse le 24 mai). Situation surchauffée, il ne manquait que l’étincelle.

Cette analyse est fondée sur deux sources : d’une part les témoignages des leaders politiques et des chefs syndicalistes, c’est-à-dire des décideurs, des élites; d’autre part, les masses populaires dont les attitudes sont recensées par les résultats d’une enquête d’opinion que j’ai réalisée au lendemain de la crise. Les événements cruciaux se sont déroulés en quatre journées seulement. L’enquête d’opinion donne voix à la majorité silencieuse et tend à montrer quel aurait été le comportement des masses populaires s’il y avait eu un coup d’état militaire ou une émeute populaire massive. Le mot émeute est ici employé dans le sens d’un mouvement incontrôlable, contrairement à une démonstration de masse disciplinée. Le recours aux élections législatives - c’est-à-dire la mobilisation des masses populaires restées inactives pendant la crise elle-même - apparaît rétrospectivement comme la solution miraculeuse par laquelle les minorités actives furent paralysées, et la guerre civile évitée.

La convulsion de mai 1968 en France n’avait été prédite par aucune école sociologique ou courant idéologique. Elle est tombée du ciel, pour ainsi dire, un beau jour de printemps, dans un pays en pleine prospérité économique, qui durant les dix années précédentes avait apparemment résolu la plupart des problèmes politiques (reforme constitutionnelle, décolonisation, guerre en Algérie, consolidation financière). Même une analyse rétrospective ne permet de discerner le moindre signe précurseur : « Je n’ai pas prévu ce qui est arrivé » confessa le premier ministre. Ce fut une crise sans prophètes.

Déficit de confiance et polarisation

Les enquêtes d’opinion réalisées par l’Institut Français d’Opinion Publique pendant la décennie gaulliste montre qu’environ un tiers des citoyens se trouvait du côté de de Gaulle et de ses conceptions ; un autre tiers manifestait périodiquement son hostilité envers lui, et le troisième tiers s’étendait ou se rétrécissait comme un accordéon, selon les circonstances.

Le contraste entre les aspirations d’un large secteur de la société civile et les possibilités de les satisfaire s’accentuait. Un code civil poussiéreux permettait le maintien de certaines traditions contestées par une partie significative de la population qui aspirait à ce que certains sociologues appellent « société libérale pluraliste », et d’autres sociologues, « société post-materialiste ».

Une distinction s’impose entre conservatisme et traditionalisme. Charles de Gaulle incarnait beaucoup plus le traditionalisme que le conservatisme. Dans un pays où l’avortement était interdit, une grossesse sur quatre était interrompue par avortement clandestin souvent avec des conséquences pénibles. Un tiers des mariages se terminait par le divorce (en 2007, un sur deux), mais sous l’influence de madame de Gaulle les divorcés étaient exclus des invitations aux dîners de l’Élysée. Le gouvernement se considérait comme le gardien de la virginité des étudiantes. L’étincelle de la révolte étudiante le 3 mai 1968 fut provoquée par une décision bureaucratique mineure prise, par le ministre de l’Éducation nationale, qui avait interdit par un ukase la visite des étudiants dans les dortoirs féminins des universités. Les étudiants rebelles profitèrent de l’agitation provoquée par cette prise de position considérée comme archaïque.

Déjà en 1965 de Gaulle fut mis en ballottage : il obtint seulement 45 pour cent des suffrages au premier tour des élections présidentielles. Deux années plus tard, « son parti » n’obtint au parlement qu’une majorité de trois sièges. Ainsi, il y avait déjà des signes de mécontentement d’une partie de la population. La crise s’est répandue avec une rapidité étonnante, particulièrement dans les milieux intellectuels, ce qui révélait un fort désenchantement. Le fait qu’une année plus tard, en juin 1969, la majorité du peuple français rejeta un référendum perçu comme un plébiscite montre que le leader charismatique devenait progressivement « l’homme à déboulonner », l’homme à faire tomber de son piédestal. Sondages, la revue de l’Institut Français d’Opinion Publique, publiée pendant cette période, apporte des informations précieuses sur le déclin de la popularité de Charles de Gaulle, un déclin qui commença dès 1965. Un seul rappel suffirait ici : entre juin 1965 et avril 1968, à travers quarante enquêtes, la majorité absolue des citoyens français se déclarait mécontente de la politique du gouvernement.

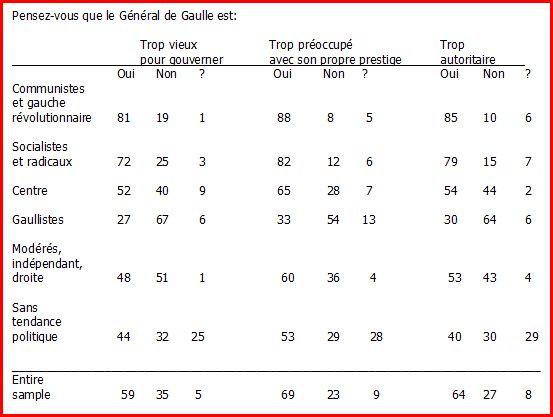

Le président de la République s’exprimait de plus en plus sur un ton autoritaire. Bien de gens dénonçaient une certaine arrogance, même des ministres l’ont notée. Les commentaires sarcastiques des gens dans leur maison en regardant le leader sur leur petit écran n’ont pas laissé de trace. Dans une enquête à l’échelon national de l’IFOP en août 1967 la moitié seulement des gens interrogées disait qu’elle aimerait voir de Gaulle rester au pouvoir jusqu’à la fin de son mandat, c’est-à-dire jusqu’à 1972. L’autre moitié préférait sa démission « le plus rapidement possible » ou au plus tard dans un an. Dans la région parisienne un tiers seulement des gens interrogées souhaitaient son maintien au pouvoir. Entre juillet 1958 et les premiers mois de 1968, à travers quatre-vingt enquêtes de l’IFOP, le décalage entre le nombre de citoyens mécontents du gouvernement gaulliste et ceux qui se déclaraient satisfaits, se réduisait progressivement. Déjà en 1946-47, les deux leaders politiques les plus « contestés » étaient le chef du parti communiste Maurice Thorez, et de Gaulle lui-même aux deux extrémités d’une courbe en forme d’un U. De 1948 à 1953, la majorité des français ne souhaitait pas le retour de de Gaulle au pouvoir. A la question « Qui souhaitez-vous comme chef du gouvernement ? » posée en 1956, une personne sur vingt mentionna le nom de Charles de Gaulle.

Quatre journées de tempête

La crise de mai 1968 se déroula en plusieurs phases qui peuvent être rappelées en quelques mots. La première phase, celle des barricades des étudiants, commença le 3 mai et se termina le 13 mai par une démonstration organisée principalement par le parti communiste et le syndicat apparenté (CGT). Cette démonstration mobilisa entre 500,000 et 700,000 personnes. Le slogan le plus retentissant était « Dix années, c’est assez ». La deuxième phase fut marquée par une violence inconnue depuis 1934 et par l’extension rapide de l’agitation parmi les ouvriers de la grande industrie. La troisième phase commença le 20 mai par des grèves qui se répandirent avec une rapidité frappante. Les ouvriers occupaient les usines. Le travail s’arrêta partout à l’exception des magasins d’alimentation. Certains observateurs comparaient les comités de grève aux soviets. Le pays fut paralysé avec plus de 10 million de gens en grève. Comparativement, ce fut la plus grande grève des temps modernes. La grève générale en Angleterre en 1926, qui dura neuf jours, mobilisa entre six et sept million de personnes. La grève générale en Pologne en 1980 s’étendit à tout le pays, mais la Pologne est un pays plus petit que la France.

Durant les trois premières phases de la crise, la société française connut une grande effervescence culturelle qui remettait en cause plusieurs aspects de la morale traditionnelle (religion, nationalisme, mœurs érotiques, etc.). Ce débat culturel fut vif et constructif de multiples points de vue. Il eut un impact social énorme sur la culture politique. Il engendra un changement significatif des valeurs morales. « L’héritage culturel de mai 68 » reste ineffaçable de la mémoire collective. Une littérature impressionnante lui fut consacrée et à juste titre, vu en particulier le retard des milieux ruraux et des couches âgées de la population dans le processus de modernisation culturelle qui était déjà plus avancé dans les pays voisins, à l’exception de l’Espagne, qui connut à son tour peu de temps après un changement culturel extrêmement rapide mais pacifique grâce à l’arrivée au pouvoir d’un parti socialiste.

C’est dans un climat quasi-insurrectionnel que les représentants des syndicats et ceux des industriels se réunirent avec le Premier ministre le samedi 25 mai. Cette réunion dura trente-six heures et se termina à 7 heures du matin le lundi suivant. Un accord important fut obtenu. Un détail donne une idée de la tension politique qui régnait dans cette réunion. Le Premier ministre se pencha vers un de ses collaborateurs (Edouard Balladur) et lui dit en sourdine, « vérifiez qu’il n’y a pas de clés dans la porte. Je ne voudrais pas être incarcéré ici ». Une heure après la fin de la réunion, les deux leaders les plus populaires de la CGT, Benoit Frachon et Georges Séguy, apparurent devant une assemblée de 25.000 grévistes aux usines Renault et expliquèrent les termes de l’accord avec le Premier ministre. Ils insistèrent sur l’importance des concessions qu’ils avaient obtenues. Pourtant les ouvriers unanimement optèrent pour la continuation de la grève et l’accord fut rejeté.

Même les leaders communistes ne contrôlaient plus la situation. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers la France et dans beaucoup d’usines les assemblées des grévistes décidèrent à leur tour de continuer la grève. Quelle splendide illustration d’une certaine idéologie révolutionnaire ! L’ombre de Rosa Luxembourg s’étendait sur les assemblées de grévistes : la grève générale comme première étape de la révolution. La situation devenait explosive. Voici comment le chef de la police parisienne l’apercevait :

« J’ai le sentiment étrange que ces géants : le pouvoir, le C.G.T., le parti communiste, la gauche socialiste, l’U.D.R., sont là, dans la nuit, comme de puissants fauves qui s’observent en silence avant de s’affronter. Aucun n’est totalement sûr de sa force. Combien de personnes, demain, répondront à l’appel des formations gaullistes ? Même ceux qui ont lancé l’idée du rassemblement de la Concorde sont, ce soir, rongés par l’inquiétude. Finalement, tout dépend de de Gaulle. Il n’a parlé qu’une fois depuis le 3 mai, et ce fut un cruel fiasco. Ce soir, il s’est enfermé dans le silence de La Boisserie, après une disparition dont le mystère reste impénétrable. Cette situation ne peut pas durer. Nous sommes vraiment sur le fil du rasoir. Les lumières s’éteignent tard cette nuit à Matignon » (Grimaud, 291).

Dans cet essai je me réfère exclusivement à la quatrième et dernière phase, la plus dramatique, quand la France se trouva au bord de l’abysse et faillit y tomber. Quatre journées seulement seront considérées ici : du lundi 27 mai au jeudi 30 mai. A la manière d’une tragédie grecque, ces quatre journées constituent une unité de temps. En confrontant chaque témoignage aux autres, l’historien peut retracer ce qui s’est passé à chaque instant de ces journées. Les témoignages des principaux acteurs permettent de reconstituer le déroulement des événements.

Une guerre civile commence toujours comme une confrontation latente entre civils, comme son nom l’indique. Mais, à partir du moment où les fondements de la société sont contestés, et ses lois violées, le gouvernement s’interpose entre les deux camps, et comme, il dispose de la légitimité de l’emploi de la force physique, le conflit cesse très vite d’opposer deux blocs civils et devient un conflit entre une partie de la société et le gouvernement. Ce changement s’est produit au moment où les grévistes avaient refusé l’accord signé par leurs délégués avec le gouvernement, soit le 26 mai.

Durant les événements de mai 68, on n’a jamais vu deux groupes de civiles se battre. C’était toujours des protestataires qui se battaient contre la police, représentant le gouvernement. Ce n’est que le jeudi 30 mai que les partisans du gouvernement sont sortis sur la place publique aux Champs Élysées. Autrement dit, pendant près de quatre semaines, les deux pôles de la société ne se sont pas directement affrontés. Les deux principaux acteurs étaient d’un côté, les protestataires, et de l’autre, les forces de police. En conséquence on peut prétendre que l’expression « guerre civile » est un abus de langage. Mais il ne faut pas non plus oublier que les forces de police se battaient pour et à la place d’une partie de la population, qui trop longtemps regarda la révolution à la télévision assise confortablement chez elle dans les fauteuils. Faire sortir la bourgeoisie dans la rue ce fut pour le Premier ministre une obsession. Elle ne sortit que lorsque leurs adversaires battaient en retraite, le jour où sa victoire était déjà acquise. La « bourgeoisie » et le « prolétariat » ne se trouvèrent jamais face à face.

Je tacherai de répondre à une double question : la France se trouvait-elle réellement dans les derniers jours de mai 1968 au bord d’une guerre civile ? et, si c’est le cas, comment fut-elle évitée ? Pour cela, je confronte les témoignages et les confidences des principaux acteurs avec les résultats d’une enquête que j’ai effectuée immédiatement après la crise, avant que la poussière ne soit retombée. Cette enquête distingue plusieurs minorités actives. Je condenserai en quelques pages ce que j’ai trouvé de plus significatif dans des milliers de pages publiées à l’époque. Mieux vaut donner la parole aux principaux acteurs de l’histoire. Dès que l’orage s’arrêta, la crise fut couverte par une immense littérature : 1200 livres et articles (sans compter évidemment les milliers d’articles publiés dans la presse du monde entier). Il n’y a pas de sociologue français digne de ce nom qui n’ait pas écrit un livre ou un article sur ‘la crise’, la plupart d’entre eux traitant de la crise culturelle et de l’agitation des étudiants 1 . Du point de vue sociologique la crise de mai 1968 marque, rétrospectivement, quarante ans après, une rupture entre ce que les marxistes appellent « structure » et « superstructure » de la société. Beaucoup a été écrit avec imagination, mais souvent avec peu de substance. La plupart de ces publications (il y a de nombreuses exceptions) sont maintenant enterrés dans des bibliothèques, et restent comme témoignage de l’aliénation d’une certaine intelligentsia, et de la futilité des paroles, et aussi de l’utopie de « groupuscules » de jeunes et de l’anomie de certains secteurs de ce qu’on a appelé « la société de consommation ».

Comme on l’a déjà constaté, la crise n’avait pas été prévue par aucune école idéologique, et par aucun leader politique. Rétrospectivement, il apparaît qu’une méfiance politique persistante se manifestait de la part d’un tiers des citoyens à l’égard des personnalités les plus visibles. La décennie gaulliste a généré une polarisation politique. Le pouvoir fut fortement personnalisé comme jamais dans l’histoire de France depuis Napoléon. Un nombre consistant de citoyens français percevaient Charles de Gaulle comme la source de toutes les difficultés, concernant en particulier les inégalités économiques et sociales. Son cas montre bien qu’un chef charismatique peut devenir quelque temps après la personnification de la méfiance populaire.

Mais la raison essentielle de cette obsolescence dans laquelle est tombée une grande partie de cette littérature est la publication, des années plus tard, de témoignages et mémoires de plusieurs acteurs importants, ceux qui ont vraiment fait l’histoire, particulièrement les suivants :

- Le premier ministre Georges Pompidou : Pour rétablir une vérité, Flammarion, 1982.- Le chef de la police parisienne, Maurice Grimaud : En mai fais ce qu’il te plait, Stock, 1977.- Le commandant du corps de l’armée française stationné en Allemagne, général Jacques Massu : Baden ’68, Plon, 1983.- Le directeur du cabinet du premier ministre, Michel Jobert, par la suite ministre des Affaires étrangères :Mémoires d’avenir, Grasset, 1974.- Un des principaux collaborateurs du Premier ministre, Edouard Balladur (et plus tard secrétaire général de la président de la République et ensuite Premier ministre) : L’arbre de mai, Atelier Marcel Jullian, 1979.- Le ministre de l’Intérieur, Christian Fouchet : Au service du Général de Gaulle, Plon, 1971, et aussi Les lauriers sont coupés, Plon, 1973.- Le ministre en charge de la radio, télévision et télécommunication, Yves Guèna : Le temps des certitudes, Flammarion, 1982.- Pilleul, Gilbert, L’entourage et de Gaulle, Plon - Institut Charles de Gaulle, 1979.- Foccart, Jacques, Le Général en mai, Journal de l’Élysée, vol. II., 1968-69, Fayard, 1998.

A ces titres, il faut ajouter les témoignages de deux représentants des masses populaires et qui furent publiées tout de suite après la crise :

- Celui du leader du plus grand syndicat (de tendance communiste), Georges Séguy : Le mai de la C.G.T, Juillard, 1968.- Et celui du secrétaire général du parti communiste, Waldeck Rochet :Les enseignements de mai-juin ’68, Editions Sociales, 1968.

A ses témoignages des principaux acteurs il faut ajouter les analyses d’observateurs bien informés et en position stratégique, notamment.

- Alexandre, Philippe, 1969, L’Élysée en péril, Paris, Fayard.- Aron, Raymond, 1968, La révolution introuvable, Paris, Fayard, p. 168.- Aron, Raymond, 1983, Mémoires, Paris, Julliard.- Barjonet, André, 1968, La révolution trahie, Paris, Didier.- De Boissieu, Alain, 1982, Pour servir le général, Paris, Plon.- De Gaulle, Phillipe, 2004, De Gaulle mon père : Entretiens avec Michel Tauriac, Paris, Plon.- d’Escrienne, Jean, De Gaulle de loin et de près, Plon, 1978, 135- Droit, Michel, 1970. Les Feux du crépuscule : journal 1968 1970, Paris, Plon.- Ferniot, Jean, 1968, Mort d’une révolution, Paris, Denöel.- Flohic, François, 1979, Souvenir d’Outre de Gaulle, Paris, Plon.- Giroud, Françoise, 1968, « La première balle, ‘l’Affrontment’ » l’Express.- Goguel, François, 1984, « Charles de Gaulle du 24 au 29 mai 1968, » Espoir, Revue de l’Institut Charles de Gaulle- Parti communiste italien, 1968, Rapport du Comité Central, Avril-Juillet 1968, Bulletin pour l’étranger, Rome, Ed. L’Almanacco.

Ces sources sont complétées par un certain nombres de livres écrits par des journalistes bien informés qui, néanmoins, ayant publié leurs ouvrages tout de suite après la crise, contiennent des inexactitudes, mais aussi une information très riche, basée sur leurs interviews avec des hommes politiques importants. Parmi ces ouvrages, il faut mentionner ceux de J.R. Tournoux, Le mois de mai du Général (Plon, 1968) ; Pierre Viansson-Ponté, Histoire de la République Gaullienne, deuxième volume qui couvrent la période 1962-1969 (Fayard, 1971) ; et Claude Paillat, Archives Secrètes 1968-69 : Les coulisses d’une année terrible (Denoël, 1969).

Un seul témoignage manque : celui de Charles de Gaulle lui-même. Le livre publié par son fils en 2004 et les ouvrages publiés par d’autres personnages ne peuvent remplacer le témoignage manquant. L’aide de camp de Charles de Gaulle l’avait incité en 1970 d’écrire sa propre interprétation de la crise, avant de continuer à écrire ses Mémoires. « Pourquoi devrais-je le faire ? » demanda de Gaulle. L’aide de camp répondit courageusement « qu’il y avait des gens qui voulaient donner une interprétation tendancieuse : « Selon cette interprétation, vous y étiez alors parfaitement hors du coup, et ne vous êtes manifesté que pour récolter le bénéfice d’une action menée sans vous et même à votre insu, par d’autres » (d’Escrienne, 135). Il est vrai que de Gaulle admit dans son allocution du 30 mai et plus tard en juin « qu’il avait considéré toutes les possibilités », de la démission jusqu’à l’intervention militaire.

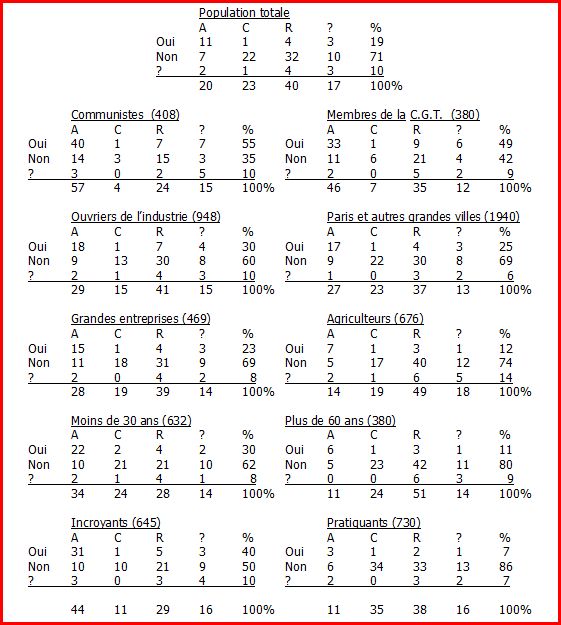

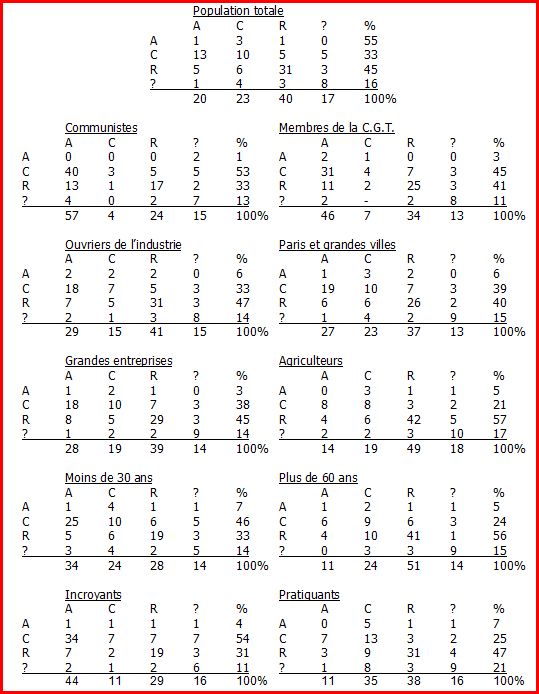

Je présente aussi les résultats d’une enquête que j’ai conduite toute suite après la crise : La majorité passive et les minorités actives en mai 1968 : Opinion des masses populaires (Centre d’études sociologiques, 1970, CNRS, 400 pages).

De Gaulle : Une statue ébranlée

Le 24 mai de Gaulle, prononça un discours à la télévision qui, selon l’avis de presque tous les hommes politiques, journalistes et autres commentateurs fut perçu comme décevant. Voici deux parmi les douzaines de commentaires publiés à ce moment-là :

« Comme à tout un chacun, le discours du Général le 24 mai, à la télévision, me parut ‘à côté de la plaque’. Vieilli, le Général, se lança dans des considérations pseudo-philosophiques, de la même famille que les palabres qui mobilisaient des centaines de milliers de Français. Les imprimeurs commencèrent à censurer le Figaro. J’écrivais un article ironique en juxtaposant des citations de Tocqueville ». (Raymond Aron, 473).

« Voilà, me dit-il, après mon allocution de l’autre soir qui aurait pu être meilleure, je sens qu’il faut que je m’explique. Alors, j’ai pensé que vous pourriez m’y aider. Je fais, bien entendu, comprendre au Général que je ne saurais me dérober à son appel. Mais, l’atmosphère me paraissant favorable, j’ajoute, comme pour me libérer d’un poids : Mon Général, si vous me permettez de vous parler franchement, il me semble que la façon dont vous avez annoncé, il y a trois jours, le prochain référendum et votre départ en cas de réponse négative n’a pas seulement prêté inutilement le flanc aux attaques de vos adversaires qui ont beau jeu de hurler au plébiscite... Il a également semé un certain trouble parmi ceux qui vous soutiennent, et qui auraient préféré que les choses fussent présentées autrement. Voilà pourquoi, si le référendum pouvait avoir lieu demain, j’aurais très peur d’un résultat négatif ». (Michel Droit, 127).

Dans l’après-midi du 28 mai, le général de Gaulle recevait quelques fidèles. Ils l’ont trouvé amère, découragé, désemparé. Le veille, Mme de Gaulle, dans une voiture officielle avec le fanion, fut reconnue à un feu rouge Place de la Concorde et insultée par le conducteur d’une voiture luxueuse. On sait que cet incident déplaisant a eu des effets psychologiques sur de Gaulle lui-même. Son gendre attesta cet effet.

Une importante manifestation organisée par le parti communiste et par le syndicat d’orientation communiste fut annoncée pour le lendemain le 29 mai. Selon des rumeurs infondés, le parti communiste aurait eu l’intention d’occuper plusieurs bâtiments officiels, et même d’attaquer le palais de l’Élysée.

De Gaulle avait fixé un rendez-vous avec le Premier ministre à une heure inhabituelle, après le dîner. Sur cet entretien on ne dispose d’aucun témoignage détaillé. De Gaulle n’a dit rien, et Pompidou a toujours été vague à ce sujet. Dans l’entourage du Président, il avait été suggéré que la discussion fut dramatique ; que le général avait accusé son Premier ministre d’avoir été trop optimiste ; que le refus des ouvriers de reprendre le travail démontrait que la stratégie de Pompidou était erronée. Une telle hypothèse est plausible, mais il n’y a pas de preuves pour l’étayer. Voici ce que Pompidou a raconté :

« Je lui dis à peu près ceci : ‘Le parti communiste va faire une manifestation importante. Le problème est posé de ses intentions. Va-t-il tenter une action réellement révolutionnaire ? C’est possible. Le fait que le rassemblement ait lieu derrière l’Hôtel de Ville peut suggérer qu’il pense à s’en emparer et à refaire la Commune de Paris. Dans ce cas, si vous en êtes d’accord, je ferai intervenir les chars, qui sont prêts. Mais, tout bien pesé, je ne le crois pas. L’analyse du P.C. reste, selon moi, que la situation n’est pas révolutionnaire. Je crois donc qu’il se bornera à faire une démonstration de sa force pour rappeler à tous qu’il est le seul à détenir les gros bataillons et, par conséquent, le seul susceptible de prendre le pouvoir si l’État s’écroulait. Dans ce cas, je pense que c’est la fin de la crise, et que nous aurons gagné, l’opinion étant excédée.’Dans cette perspective, j’avais, la veille, lundi, donné mon accord en faveur d’une grande manifestation gaulliste suggérée par le député Krieg et convoquée pour le jeudi place de la Concorde.Comme on le voit, cette conversation ne ressemble en rien à ce qu’on en a rapporté et à aucun moment je n’ai ni suggéré ni demandé au Général de se retirer.‘Vous êtes optimiste, me répondit-il. D’ailleurs, depuis le début, vous êtes trop optimiste’.‘En quoi me suis-je trompé’ ?‘Vous m’aviez dit que vous arriveriez à un accord avec la C.G.T’.‘J’ai eu cet accord. C’est la C.G.T. qui n’a pas pu le faire approuver et c’est la raison pour laquelle le P.C. fait un effort pour reprendre la direction. Cela coûtera un peu plus cher, mais on aboutira’.Je me retirai sans me rendre compte à quel point le Général était lassé et même découragé. Certes, depuis le début, il n’avait pas ‘senti’ la crise. Il ne comprenait pas que, dans une France prospère où l’expansion économique repartait vigoureusement, en bonne situation à tous égards, il pût y avoir cette espèce de désenchantement et désir brutal de changement. Il m’avait laissé diriger la manœuvre, parler seul aux Français, mener les négociations, se contenant de me dire avant Grenelle : ‘Concluez à n’importe quel prix.’ J’avais pu conclure à un prix acceptable. La suite serait plus coûteuse. Mais à aucun moment je n’avais compris à quel degré de découragement le Général était arrivé ». (Pompidou, 190-91). »

Quand Pompidou partit, de Gaulle lui dit, « je vous verrai demain ». Ces quatre mots cachaient ses intentions réelles. Le ministre de l’Intérieur, Christian Fouchet, arriva quelques minutes plus tard. Il fut invité quelques heures auparavant par un appel téléphonique personnel de de Gaulle lui-même, ce qui était un geste exceptionnel : « venez me voir ce soir à 9h30. Ce ne fut pas le ministre de l’Intérieur que de Gaulle voulait voir, mais son vieux compagnon » (Fouchet, 1971, 261). Ils examinèrent la situation. « Dans la grande pièce complètement silencieuse à peine éclairée par la lampe sur le bureau vint cette phrase incroyable: ‘Fouchet, vous savez qu’il m’arrive de penser que je vais m’écrouler’ ». A un certain moment, de Gaulle demanda à Fouchet : « Pouvez-vous me garantir, Fouchet, pouvez-vous me réellement garantir, qu’il n’y a aucune possibilité pour les forces de l’ordre d’être submergé par la révolte. Aucune possibilité, quoiqu’il arrive ? » (Fouchet, 1973, 23). La réponse à cette question n’a jamais été rendue publique, mais elle ne fut pas suffisamment rassurante, comme les événements du lendemain l’ont confirmé. Au cours de ce tête-à-tête, selon Tournoux (293), le ministre de l’Intérieur n’a point caché qu’il craignit un coup de force communiste, « le coup de Prague modèle 1948 ». Le ministre de l’Intérieur quitta le palais à 22h15, et après une nuit de méditation, il écrivit une lettre à de Gaulle, que celui-ci a reçu le lendemain matin de bonne heure. Dans cette lettre, Fouchet suggéra la dissolution de l’Assemblé Nationale et l’organisation d’élections parlementaires:

« Sinon toute la population (des signes le montrent déjà) va basculer, faute de se sentir menée et protégée. Le référendum est trop loin et n’y peut probablement rien.

L’aide de camp me rappela : ‘J’ai juste eu le temps de remettre votre lettre que le Général a lue et dont il m’a chargé de vous remercier. Le Conseil des ministres est remis. Le Général est parti pour Colombey ». (Fouchet 1971, 262).

Autrement dit, l’aide de camp n’était pas autorisé d’informer le ministre de l’Intérieur que de Gaulle partait pour Baden-Baden.

Le conseil des ministres fut convoqué pour mercredi 29 mai à 10h. A 9h15, le secrétaire général du gouvernement téléphona au Premier ministre et l’informa que de Gaulle était en train de partir pour Colombey, et que le conseil des ministres était ajourné à jeudi à 15h. Certains des ministres étaient en train d’arriver au palais de l’Élysée, mais, étant informés de l’ajournement, prirent le chemin de retour. D’autres furent informés au moment où ils allaient se mettre en route pour le palais. De Gaulle s’entretenait avec son gendre, le général de Boissieu, qui plus tard révéla un point important de leur conversation. Se referant à la manifestation communiste qui devait se tenir dans l’après-midi, de Gaulle dit : « Je ne souhaite pas leur donner une chance d’attaquer l’Élysée. Il serait regrettable que du sang soit renversé pour la défense de ma personne. J’ai décidé de partir : personne n’attaque un palais vide ».

Pompidou appela immédiatement Bernard Tricot, secrétaire général de la Présidence, et lui dit qu’il souhaitait parler avec de Gaulle. Il ajouta qu’il était absolument impératif qu’un décret proclamant la dissolution de l’Assemblée soit signé par de Gaulle avant de partir. Une heure passa et il n’y a pas eu de rappel. Pompidou appela à nouveau, et Tricot lui dit que de Gaulle était en train de partir et que c’était trop tard. Quelques secondes après, de Gaulle appela Pompidou directement et lui dit qu’il n’avait pas pu dormir les trois dernières nuits et qu’il a besoin de réfléchir en paix. Pompidou essaya à nouveau d’obtenir de lui le décret de dissolution ; mais de Gaulle répondit que si c’était si difficile d’organiser un référendum et de le gagner, il serait aussi difficile d’organiser des élections, à moins qu’elles soient perdues. Et il ajouta ces quelques mots étonnants, souvent répétés par Pompidou : « Je suis le passé, vous êtes l’avenir, je vous embrasse », et raccrocha.

De bonne heure le matin, de Gaulle, sans divulguer aucune information concernant ses intentions, ordonna au chef de son cabinet militaire, le général Lalande, de partir immédiatement pour rencontrer le général Beauvallet à Metz, le général Hublot à Nancy, le général Massu à Baden en vue d’obtenir les informations sur la moral de l’armée. Lalande devait rapporter le même soir (Viansson-Ponté, 534).

A 14h, le secrétaire général de la Présidence arriva a Matignon pale et inquiet, « c’est horrible ! Le général n’est pas à Colombey et personne ne sait où il est ». La nouvelle de l’annulation du conseil des ministres, du départ précipité du général et de sa disparition, tomba sur le pays comme une foudre. Quelques personnes seulement au sommet du pouvoir savaient qu’un camion contenant les papiers personnels de de Gaulle avait quitté l’Élysée pour Colombey le même jour tôt dans la matinée.

Deux hélicoptères arrivèrent à Baden Baden deux heures après le départ de de Gaulle de l’Élysée. Du premier hélicoptère descendirent le général et son épouse, et au général Massu qui courait pour le saluer, il dit : « Tout est perdu. Je ne contrôle plus rien. Je me retire. » (Massu, 121). Dans le deuxième hélicoptère se trouvait l’aide de camp avec des dossiers et des affaires personnelles de de Gaulle. Nous n’avons pas un compte rendu de la conversation entre ces deux généraux, mais après une heure de discussion confidentielle, le général Massu sortit du bureau pour un moment et dit à ses aides de camp, les capitaines Delclève et Richard :

« Nous ne sommes pas sortis de l’auberge, il est têtu comme un mule et bloqué dans sa résolution de tout laisser tomber ! Il m’a décrit l’Apocalypse. J’ai déployé pas mal d’arguments, mais il ne veut rien entendre. Nous ne pourrons pas cacher longtemps sa présence ici Richard, faites-moi chercher notre ambassadeur à Bonn. Pour ma part, je n’ai pas renoncé, je retourne dans la fosse aux lions ». (Massu, 92).

Massu réussit presque de convaincre de Gaulle de retourner à Paris car, quand de Gaulle sortit du bureau, il demanda de général Mathon, chef de l’état major de l’armée française en Allemagne et au colonel Moniez, directeur du cabinet de Massu, s’ils approuvaient sa décision de retourner à Paris. Il hésitait encore.

Le fils du général et sa belle-fille restèrent quelques jours de plus à Baden, et Mme de Gaulle dit à Mme Massu qu’elle confiait les bijoux de la famille à sa belle-fille. Ces bijoux, même s’ils n’avaient pas intrinsèquement une grande valeur, ont néanmoins une signification historique. Ils démontrent que de Gaulle n’avait pas eu l’intention de retourner à Paris ou du moins qu’il admettait une telle possibilité.

Voici le témoignage du gendre du général, recueilli par Jacques Foccart :

« Le général de Boisseau vient me voir. Je ne l’ai pas vu depuis la journée dramatique du 29 mai 1968. Et il vient faire un peu le point sur cette journée avec moi. Lorsque je me suis trouvé avec lui, je l’ai vu complètement effondré, décidé à partir, et il m’a annoncé à ce moment-là qu’il avait l’intention d’aller à Baden-Baden. Alors, je lui ai dit : ‘Père, c’est absolument impossible. Vous ne pouvez pas faire cela, vous avez l’armée qui est prête à vous suivre. Mes hommes sont prêts... J’ai ajouté : vous n’avez pas le droit de lâcher comme cela. - Mais je n’y peux rien, rien n’obéit plus ; les ministres ne commandent plus, ça fiche le camp...Je ne veux pas devenir un nouveau Pétain... Il faut que je m’en aille ». (Foccart, 397).

L’hésitation de de Gaulle « a été considéré par le commandant en chef de l’armée et par deux présidents de la République comme un secret d’État. « Ce n’était pas mon secret avant 1982, mais un secret d’État que j’ai gardé, et c’est tout. Et que j’aurai continué à le garder si d’autres ne l’avaient pas divulgué » (Massu, 153). Avant que ce secret ne soit divulgué, tous ceux qui ont écrit sur la crise, en particulier des journalistes connus et normalement bien informés, croyèrent que la disparition de de Gaulle fut une ruse conçue par ce maître en stratégie politique afin d’inspirer panique et peur. Nous savons maintenant que cette interprétation est totalement erronée. Mais il faut souligner que son effet psychologique fut réel, bien que non intentionné. Ce psychodrame spontané effaça « le carnaval des étudiants ».

Après la publication de son livre par le général Massu, François Goguel, (qui avait édité les volumes des discours de de Gaulle et qui fut nommé membre du Conseil constitutionnel), pensa qu’il était de son devoir de présenter sa propre interprétation de ce qui s’est passé pendant ces heures cruciales (Goguel, 340). Un point important de son analyse concerne une distinction sémantique entre deux mots : décision et tentation. Pour Massu, de Gaulle est arrivé à Baden, décidé de tout abandonner et que c’est lui-même qui l’a persuadé de retourner à Paris et de rétablir l’ordre puisqu’il avait l’armée derrière lui. Pour François Goguel, la tentation d’abandonner le pouvoir était une des interprétations possibles. Pour lui, les paroles prononcées par de Gaulle quand il sortit de l’hélicoptère étaient destinées à provoquer la réaction de général Massu. Goguel n’attache aucune importance au fait que de Gaulle, avant de quitter Paris, avait remis à son gendre Alain de Boissieu deux enveloppes, une étant son testament, et que le second hélicoptère était plein de vêtements personnels, et que Madame de Gaulle avait apporté avec elle les bijoux de la famille, et qu’un camion contenant les documents personnels quitta le palais d’Élysée pour Colombey, ainsi que d’autres détails significatifs. Ce qui manque surtout dans l’article de Goguel est l’information importante qui arriva au milieu de l’après-midi à Baden-Baden indiquant que la manifestation communiste s’était déroulée dans l’ordre sans aucune tentative d’occuper des bâtiments publiques. C’est seulement lorsque cette nouvelle arriva à Baden que de Gaulle décida de rentrer à Paris.

Voici ce qu’écrivit, à un moment où les témoignages se faisaient attendre, un journaliste bien informé et perspicace : J.R. Tournoux :

« L’homme partant pour Baden Baden, c’est l’homme du 18 juin, c’est le chef politique, qui place la légitimité hors d’attente, c’est le chef militaire qui se prépare à la reconquête du territoire, à partir des bases de l’Est, région par région. A Baden Baden, sa résolution est taillé dans le roc : sorti de la fournaise, il se montre prêt à transférer en totalité ou en partie, le gouvernement hors de Paris insurgé. Il n’hésiterait pas le temps d’une seconde, oui il établira le siège provisoire du gouvernement en province ». (Tournoux, 298-299).

C’est sans doute la mission confiée au général Lalande, qui ignorait lui-même les intentions de de Gaulle, qui a conduit en erreur Tournoux. C’est ainsi qu’involontairement et de bonne foi on peut falsifier l’histoire pour donner naissance à un mythe. Il faut toutefois reconnaître que l’ouvrage de Tournoux contient par ailleurs des informations extrêmement riches, importantes et précises.

Ce jour crucial, l’homme qui dix années auparavant apparu aux masses comme un leader charismatique, se métamorphosa en une statue d’argile. De Gaulle confessa à Pompidou que « pour la première fois dans ma vie, j’ai hésité. Je ne suis pas fier de moi-même » (Pompidou, 201). Que faisait le Premier ministre au même moment ?

Le Premier ministre : un rocher dans la tempête

Quand Georges Pompidou apprit que de Gaulle avait disparu, il s’exclama « Il est parti pour l’étranger! » (Pompidou, 193). Il demanda à la D.A.T. (Défense Aérienne du Territoire) d’investiguer. La D.A.T. fit savoir au ministre de la Défense que deux hélicoptères avaient quitté Saint Dizier, un aéroport militaire. De là ils ne retrouvèrent plus leurs traces. Mais peu de temps après, le ministre de la Défense appela le Premier ministre pour lui dire que les hélicoptères étaient arrivés à Baden.

Matignon, siège du Premier ministre, devint l’épicentre du pouvoir. Les ducs et les barons de la hiérarchie gaulliste se trouvaient là. Ils envisagèrent toutes le possibilités, y compris la démission de de Gaulle. Le chef de la police parisienne (qui n’était pas présent) était si bien informé, qu’il avait pu compter quinze dignitaires à Matignon dans la matinée du 29 mai. « Le gouvernement n’existait plus, en tant qu’instance de délibération. Il n’était qu’apartés et conciliabules » (Balladur, 249) . « Pompidou tout seul était le gouvernement entier » (Balladur, 264). Il annonça qu’il ferait une déclaration au parlement le lendemain à 15h. Il avait deux soucis : d’abord, le rejet par les grévistes de l’accord obtenu avec les chefs syndicalistes. La grève, avec occupation des usines, continua, et dans certains endroits, les comités de grévistes « se comportaient comme des soviets ». Est-ce que la grève générale menaçait de devenir une grève révolutionnaire ? C’était l’espoir des rebelles, comme nous allons le voir. Une telle possibilité n’était pas invraisemblable malgré le fait qu’au même moment, au milieu de l’après-midi, Pompidou fut informé que la manifestation communiste se déroulait dans l’ordre sans aucun tentative d’occupation de bâtiments publiques. Sa deuxième préoccupation fut la dissolution du parlement. Quelques jours plus tôt, un vote de non-confiance avait été évité de justesse par une marge de quelques voix. Les élections de 1967 avait créé un rapport très précaire entre la majorité et l’opposition. A chacun de ses entretiens avec de Gaulle, Pompidou sollicitait la dissolution du parlement, mais il n’avait jamais expliqué publiquement les raisons de son insistance.

Sur ce point capital, on dispose du témoignage de l’aide-de-camp du général, Jean d’Escrienne :

« Le général a demandé une secrétaire pour lui dicter le texte de la courte allocation, qu’on a entendue un petit peu plus tard, et dans ce texte, effectivement, il disait : ‘je remets le référendum à une date ultérieure parce qu’il ne serait pas possible de le faire actuellement ; je conserve le Premier ministre et le gouvernement, et je ne dissous pas l’Assemblée nationale’. C’était en tout début d’après-midi et le texte a été tapé sous cette forme. Puis, deux petites heures après, le Général a prononcé son discours et a dit : ‘Je dissous l’Assemblée nationale’. Et quand j’ai récupéré le texte, après, il l’avait rectifié de sa main : je ne dissous pas était devenu ‘je dissous’ ». (Témoignage de Jean d’Escrienne, reproduit par Gilbert Pilleul, 321).

Ce que, rétrospectivement, apparaît comme une solution miraculeuse de la crise, à savoir, donner la parole au peuple, source de légitimité, n’a pas été reconnu comme telle ni par de Gaulle, ni par Pompidou. De Gaulle craignait de perdre les élections. Le fait que l’opposition demandait aussi des élections anticipées, confirmait son appréhension. Pompidou, de son coté, regardait les élections comme un moyen d’assurer sa survie en tant que Premier ministre. Du moins dans ses mémoires, Pompidou n’avait pas envisagé les élections comme un moyen de légitimer à nouveau le régime. Cette pensée a sans doute traversé son esprit, mais il n’en a jamais fait état. Sa préoccupation immédiate était la déclaration du leader des républicains indépendant, Valéry Giscard d’Estaing, qui demandait la démission du gouvernement, et qui informa le secrétaire général de la Présidence qu’il voulait ainsi « circuiter les manœuvres de Pompidou ».

S’agissait-il d’une intrigue, ou d’une démarche justifiée de la part de V. Giscard d’Estaing? Nous ne pouvons pas négliger le témoignage suivant du secrétaire général de la Présidence, Bernard Tricot : « Dans la matinée du 30 mai, sans doute aux environs de 10h, j’ai reçu un coup de téléphone d’un personnage politique important me disant que ses amis avaient étés contactés, non pas par le Premier ministre lui-même, mais par des personnes s’exprimant de sa part, qui suggéraient qu’il prenne position dans l’attente de la démission du général de Gaulle » (Pilleul, 322). Le même après-midi Pompidou reçu une délégation des parlementaires indépendants. Il leur dit que la situation était vraiment révolutionnaire, et que le « parti communiste avait retourné sa veste ». (Viansson-Ponté, 536).

Pompidou, dans une lettre à Raymond Aron (qui venait de publier après la crise une série d’article dans le Figaro, concernant son analyse du mouvement des étudiants), écrivit :

« J’ai lu avec intérêt et beaucoup apprécié vos articles sur la crise de Mai et les problèmes de l’Université. Vous écrivez : G. Pompidou a joué et perdu le pari de l’apaisement. Permettez-moi de vous dire que vous vous trompez. Je n’ai fait aucun pari. Il n’y avait pas une chance sur 100 à mes yeux pour que mes décisions du 11 mai arrêtent le processus. Alors, direz-vous ? Alors j’ai fait ce que fait un général qui ne peut plus tenir une position. Je me suis retiré sur une position défendable. Et j’ai donné à cette retraite un caractère ‘volontaire’ à la foi par souci de sauver les apparences et à cause de l’opinion. Je m’explique. Quand je suis rentré d’Afghanistan, j’ai trouvé une situation qui m’est apparue désespérée - l’opinion parisienne était entièrement derrière les étudiants. La manifestation du 13 mai était annoncée. J’ai pensé alors (et aujourd’hui j’en suis sûr) que faute de rendre la Sorbonne, cette manifestation entraînerait peut-être la chute du gouvernement (et du régime), mais qu’à tout le moins elle s’emparerait de la Sorbonne. Pouvez-vous imaginer qu’un cortège de quelque 500 000 personnes allant de la République à Denfert (et encore l’itinéraire ne fut-il accepté par les dirigeants de la manifestation que le dimanche après mes décisions) ne ferait pas un détour vers cette Sorbonne gardée par les CRS ? Et qui a jamais empêché une foule ? Même l’armée n’y aurait pas suffi et, au surplus, qui aurait commandé à des soldats de tirer sur une foule pareille ?A partir de là, avec une Sorbonne réoccupée par les étudiants en dépit des décisions gouvernementales, la situation était sans issue et nous condamnait à une capitulation ou à une guerre que l’opinion n’aurait pas acceptée.Car, et vous le savez bien, tout dans une affaire de cet ordre se joue sur l’opinion ; leur rendant la Sorbonne, j’enlevais à la manifestation son objectif stratégique, elle cessait de pouvoir devenir une émeute pour rester une ‘démonstration’. Mais surtout, ayant fait ce que l’opinion attendait, je renversais les responsabilités. Désormais, c’était les ‘étudiants’ qui se mettaient dans leur tort, qui devenaient des provocateurs, au lieu que ce fussent des innocents se défendant contre les provocations gouvernementales et policières. Je n’avais plus qu’à gagner du temps, à circonscrire le mal, puis à prendre l’offensive sans douleur lorsque l’opinion en aurait assez. Telle fut ma ligne de conduite depuis le début jusqu’à la fin.Ne vous y trompez pas, j’ai gagné la partie politique le 11 mai au soir. Il pourrait y avoir eu une autre partie à gagner ou à perdre si le parti communiste avait décidé de passer à la révolution violente. Mais là, contrairement à ce qui se passait pour les étudiants, le gouvernement avait la possibilité d’user de la force parce que l’opinion aurait été avec lui et l’armée fidèle sans hésitation. De toute manière, c’est le PC qui a reculé devant l’aventure ». (Aron, 476-7).

La différence qu’établit Pompidou entre la manière dont on peut traiter les ouvriers et celle qu’on réserve aux étudiants intrigue et interroge directement plusieurs sciences sociales, notamment l’histoire, la science politique, et la sociologie.

Cette lettre, qui fut écrite deux mois après la tombée du rideau, est reproduite dans les Mémoires de Raymond Aron. Dans son livre, Aron confesse « Moi aussi, les 29 et 30, je craignis que la révolte ne glissât vers la révolution » (473). Il y a là une erreur de date commise par un homme très bien informé à chaque instant. R. Aron pensait aux dates de 28 et 29 mai, car le lendemain la situation fut renversée. Dénonçant la stratégie du parti communiste, « inspirée par les mythes de Sorel », R. Aron écrivit dans un de ses articles, qu’une telle stratégie pouvait mener « à un risque inévitable d’intervention de l’armée et en conséquence à la guerre civile » (Aron, juin 1968). Le risque d’une guerre civile était donc présent dans l’esprit d’un des meilleurs observateurs.

Les chefs du parti Communiste

Est-ce que le parti communiste, cet ennemi sérieux, bien organisé, ainsi que le percevait Pompidou, était-il capable de prendre le pouvoir ? (Pompidou, 186) Avait-il réellement l’intention de prendre le pouvoir par insurrection ? Il est difficile de répondre à cette question sans spécifier d’abord le mot ‘insurrection.’ S’il s’agit d’un phénomène similaire au scénario du Palais d’Hiver à St Petersbourg, ou de la croyance de Trotsky, que « mille hommes déterminés sont capable de s’emparer de l’État », dans une telle acception la réponse est négative. Rien ne nous permet d’entretenir une telle hypothèse. Mais si par insurrection, nous entendons une tentative de provoquer la chute du régime gaulliste par l’agitation dans la rue sans le respect des règles constitutionnelles, la réponse est affirmative.

Les leaders communistes ont vigoureusement démenti d’avoir eu l’intention de déclencher une insurrection armée. « Si nous ne sommes pas sous un dictature, c’est parce que nous ne nous sommes pas laissés emportés par notre impatience » déclara François Billoux, membre influent du parti (Tournoux, 370). « Bien que les ouvriers fussent en grève, beaucoup ne voulaient pas aller plus loin. Etions-nous capable de prendre le pouvoir ? Peut-être pour 24 heures, mais après, un bain de sang, le sang des ouvriers » (François Billoux, déclaration à la presse, 20 juin 1968). Le secrétaire général du parti communiste, Waldeck Rochet, déclara : « à aucun moment les ouvriers n’ont eu l’intention de se battre contre l’armée. A aucun moment ! » (Tournoux, 340) « Comme les militaires et les forces de répression étaient du coté du gouvernement, et la masse du peuple était absolument hostile à une telle aventure il est clair qu’une telle démarche aurait emmené les ouvriers au massacre, et aurait entraîné la suppression du parti communiste, avant-garde de la classe ouvrière » (Waldeck Rochet, 32-33). Quelques semaines après la crise, un autre leader communiste, Pierre Juquin, écrivit : « Dans la situation actuelle, une guerre civile est impossible. Pour la déclencher et la gagner on doit avoir l’appui des masses et la participation active d’une grande partie. Or, les masses françaises ne souhaitaient pas une guerre civile » (France Nouvelle, 24 juillet 1968). Les mots « guerre civile » sont cette fois écrits par un des leaders communistes.

En réalité, la situation était beaucoup plus complexe. L’économie du pays était paralysée, ainsi que toute l’administration de l’État ; la plupart des usines étaient occupés par des grévistes volontaires ou involontaires, une minorité ayant empêché la majorité des ouvriers de travailler même s’ils le voulaient. Des centaines de milliers de manifestants ne demandaient pas une hausse des salaires, mais reprenaient à leur tour les slogans du parti communiste demandant la démission du président de la République et l’établissement d’un ‘gouvernement populaire’, c’est-à-dire un gouvernement imposé par la rue. Les grèves et les occupations des usines étaient décidées lors de réunions sans bulletin secret. Des petits groupes imposaient leur volonté. Des slogans bolcheviks comme ‘les soviets partout’ sonnaient dans les oreilles de beaucoup de gens.

Même en supposant que les leaders du parti communiste n’avaient pas l’intention de s’emparer du pouvoir par la force, est-ce que la crise ne risquait pas de devenir incontrôlable si elle se prolongeait ? Une guerre civile n’est jamais planifiée. Une guerre civile peut éclater involontairement. Il aurait été suffisant que quelques groupes, agissant par des initiatives ‘venant d’en bas’ auraient tenté d’occuper quelques immeubles stratégiques ou symboliques, et qu’une fois l’exemple donné, d’autres occupations s’en suivent. Il faut bien comprendre que si certains centres vitaux avaient été attaqués, la situation aurait atteint un point critique de non-retour car l’armée aurait dû intervenir par la force des choses. Les régiments autour de Paris étaient préparés pour une telle éventualité. Ce point critique fut atteint le 29 mai. Les collaborateurs immédiats du Premier ministre estimaient que « sans aucun doute, le parti communiste n’avait pas correctement évalué la fragilité du pouvoir du général la Gaulle » (Jobert, 53).

Comme les révoltes de 1830, 1848, 1871, l’insurrection avait comme théâtre Paris et ses proches banlieues. En province, les villes, avec quelques exceptions comme Nantes, échappaient à l’agitation. Si la situation s’était détériorée d ‘avantage, le scénario d’un reconquête de territoire à partir de Strasbourg, Mulhouse, ou Nancy aurait pu être conçu. C’est précisément l’interprétation que beaucoup ont donnée - par erreur - à la rencontre de Gaulle-Massu à Baden-Baden.

Les leaders des syndicats de gauche

Le dirigeant communiste qui, en tant que secrétaire général de la C.G.T., syndicat à orientation communiste, a joué le rôle le plus actif est aussi celui qui a écrit le plus long et le plus détaillé témoignage : Georges Séguy. Il interpréta la situation à peu près comme les autres responsable communistes, même s’il souligne son propre rôle en tant que leader syndicaliste :

« La question était de savoir pourquoi les ouvriers participaient à la grève : pour améliorer leur situation matérielle, ou pour détruire le capitalisme et établir le socialisme par l’insurrection ?... Si par une hypothèse absurde, nous avions écouté les sirènes gauchistes et proposé aux ouvriers de s’emparer du pouvoir, la majorité d’entre eux ne nous aurait pas compris, et encore moins suivis » (Séguy, 180).

Concernant la manifestation communiste de 29 mai, que craignait le pouvoir établi, et qui était la raison essentielle de la « disparition » du chef d’État ainsi que des préparations militaires, le dirigeant communiste rejèta toute interprétation selon laquelle la manifestation était le point de départ d’un complot communiste : « Ainsi ce n’est pas à l’Hôtel de Ville ni au palais de l’Élysée que la C.G.T. termina sa marche, comme une rumeur folle le suggérait, mais à la gare Saint Lazare » (Séguy, 134). « Pour divers hommes politiques de gauche, il s’agit, à n’en pas douter, d’une démission ; estimant que le pouvoir est vacant, il s’apprêtaient à le prendre. La frénésie atteint certains d’entre eux à tel point qu’il iront jusqu’à dire : le pouvoir n’est pas à prendre, il est à ramasser » (Séguy, 133).

Les chefs syndicalistes étaient persuadés que la pouvoir gaulliste n’aurait pas hésité d’étouffer dans le sang ce qu’il percevait comme une insurrection. C’est pourquoi les responsables syndicalistes prirent des mesures pour prévenir des provocations. Contrairement aux attentes de certains, la manifestation s’est déroulée dans un ordre parfait. En fut-il ainsi parce que les leaders communistes étaient informés des mouvements de troupes de l’Est de la France vers Paris ? « En plusieurs endroits autour de la capitale les chars ont fait leur apparition » (Séguy, 134). Ce qu’il ne souligne pas dans son témoignage c’est que la manifestation avait un objectif clairement politique. Les slogans sur les bannières réclamait : « De Gaulle démission ! Gouvernement populaire ! » Il mentionne toutefois la déclaration du bureau de la C.G.T. demandant aux ouvriers de participer à la manifestation « sans renoncer à l’occupation des usines » (Séguy, 131). Il est certain que ce jour-là 29 mai, à 14h30 quand la manifestation démarra, les leaders communistes ne savaient pas que de Gaulle se trouvait à Baden.

Dans un livre publié immédiatement après la convulsion, un des leaders de la C.G.T. (André Barjonet) écrivit : « Nous nous trouvons dans une situation révolutionnaire » (Barjonet, 33 et 26). Un bon observateur, Jean Ferniot, formula le même diagnostic, en dénonçant « l’incapacité », « l’incohérence », « l’autoritarisme » du gouvernement, prêt à capituler selon le « scénario de Kerenski » (Ferniot, 185).

Les leaders de la gauche démocratique

Entre les deux grands ennemis-le gouvernement et la parti communiste-s’interposait l’opposition démocratique. Le président de la Fédération de la Gauche Démocratique, François Mitterrand, donna une conférence de presse le 28 mai en présence de représentants du ‘contre-pouvoir’ de la plupart des leaders de la Fédération et d’environs 300 journalistes. Le texte de sa déclaration fut approuvé par les dirigeants de la Fédération. Mitterrand proclama : « il n’y a plus d’État, et ce qui en reste ne possède même pas l’ombre du pouvoir ». Il se déclara lui-même prêt à prendre la responsabilité du nouveau gouvernement, mais qu’il était disposé à s’effacer devant « une personne plus qualifié », comme par exemple Pierre Mendes-France. Par cette déclaration, il réagissait en quelque sorte à la conférence du général de Gaulle le 24 mai, quand il proposa un référendum sur ‘la participation’. Mitterrand se plaçait lui-même dans une perspective hypothétique : un référendum le 16 juin, le vide au sommet du pouvoir, une élection présidentielle dans sept semaines comme le prévoit la constitution, et entre-temps un gouvernement provisoire. Le même jour Mitterrand rencontra une délégation du parti communiste. Selon les déclarations des chefs de ce parti, Mitterrand ne prit aucun engagement concernant l’inclusion de responsables communistes dans le gouvernement envisagé. Beaucoup de commentateurs lui reprochèrent d’avoir réclamé la démission du président de la République. Il affirma, après la crise, qu’il devait prendre en considération la possibilité d’une vacance du Présidence et qu’il devait préparer la succession.

Le lendemain 29 mai dans la soirée, au moment ou le général de Gaulle retournait à Colombey et préparait son célèbre discours, à un moment où la mise en alerte des forces militaires était déjà connue, Pierre Mendès France déclara qu’il était prêt à assumer la responsabilité qu’une ‘gauche unie’ (c’est à dire qui inclurait les communiste) lui attribuerait. Comment un homme de son envergure pouvait être si mal informé sur la situation ?

« En retard sur l’événement, il croyait encore à un dénouement révolutionnaire alors que le Général préparait sa contre-offensive et que ses fidèles organisaient le défilé du 30. Alfred Fabre-Luce publia dans le Monde un article intitulé ‘Mendès à l’Élysée’ » (Raymond Aron, 481).

Le chef d’une ‘faction’ du parti socialiste, Michel Rocard, jugea lui aussi quelques semaines plus tard, qu’un renversement du régime eut été possible : « Avec des millions d’ouvriers en grève, avec le pays tout entier immobilisé, il aurait été possible d’entraîner une paralysie générale » (article dans Le Nouvel Observateur, 26 juin 1968). Voici comment le leader communiste Séguy percevait à ce moment-là les dirigeants de la gauche démocratique : « Certains d’entre eux étaient si excités qu’ils allaient si loin pour dire que le pouvoir n’est pas à conquérir, mais à cueillir » (Séguy, 133).

En réalité, à aucun moment les chefs de la gauche démocratique ne représentèrent un vrai danger pour le gouvernement, car ils ne disposaient pas de forces organisées. Ils n’étaient pas capables de mobiliser des masses dans les rues. Au stade Charléty les meneurs les plus visibles étaient les anarchistes, les trotskistes et autres extrémistes. Selon la documentation disponible, ils bénéficiait d’une certaine audience dans le pays : cinq à six pour cent. Le slogan « Mitterrand-Kerensky » vociféré durant la démonstration gaulliste aux Champs-Élysées donne une idée de la cassure profonde à ce moment-là.

Les groupes de l’extrême gauche : les « fomentateurs de troubles » et les « factieux »

Dans les premiers jours de mai, l’opinion publique était favorable au mouvement des étudiants. Le retournement de l’attitude de la majeure partie de la population se produit en quelques heures. Le Premier ministre suggéra adroitement à quelques journalistes de la télévision d’inviter les trois leaders du mouvement des étudiants : Geismar, Cohn-Bendit, et Sauvageot. Il tombèrent dans la trappe que le premier ministre leur tendit. En face de millions de téléspectateurs abasourdis, ils se comportèrent comme des utopistes irresponsables qui voulaient détruire la ‘société de consommation’. Quelques jours plus tard, quand l’un d’entre eux (Geismar) fut invité à participer à la manifestation organisé par le parti communiste le 29 mai, il déclara « seule une marche sur le palais des Élysées nous donnerait satisfaction » (Séguy, 131). Soudainement, le mouvement des étudiants cessa de bénéficier de la sympathie de la population et ses chefs devinrent instantanément aux yeux de la majorité des éléments irresponsables, voire dangereux. On peut considérer cette trappe comme un exemple du rôle extraordinaire que joue les médias électroniques dans des circonstances dramatiques.

Comment pouvaient des petits groupes protestataires jouer un rôle décisif (dans le sens léniniste du terme) pendant la crise ? En provoquant un bain de sang. Il y a dans Paris douze à quinze centres stratégiques, parmi eux le palais de l’Élysées, le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Défense, la tour Eiffel, d’où partent les ondes télévisées, les centres téléphoniques, et les grandes centrales électriques, ainsi que des palais symboliques comme le Palais Bourbon, le Sénat, ou l’Hôtel de Ville qui étaient protégés par l’armée et la police. Durant la crise de mai, il aurait été impossible de pénétrer dans ces immeubles sans arme à feu. Si un petit groupe exalté aurait essayé d’en occuper un ou plusieurs, le résultat inévitable aurait été de nombreux cadavres sur le pavé. Pour de jeunes révolutionnaires idéalistes, passionnés et inexpérimentés, imbibés d’une littérature léniniste et trotskiste, et animés par les fantasmes des grandes révolutions du passé, quelques cadavres constituerait l’arme la plus efficace. Imaginez les funérailles ! Si un assaut contre l’un de ces immeubles avait été tenté, l’intervention de l’armée aurait été inévitable. Déjà le 13 mai par surprise quelques centaines de manifestants guidés par des leaders anarchistes et trotskistes bien connus s’étaient approchés du Pont Alexandre III à quelques centaines de mètres de la forteresse de l’Élysée. Réunis au champs de Mars, les manifestants arrivèrent au Pont Alexandre III qui était défendu par quelques lignes de policiers, qui devaient barrer l’accès au palais présidentiel. « Si une foule avait brisé cette barrière, personne à ce moment-là n’aurait donné l’ordre de tirer. Elle aurait percé et l’histoire aurait été soudainement accélérée » (Jobert, 41).

Selon l’enquête que nous avons entreprise peu de temps après, ces groupes de révoltés représentaient un pourcentage minime de la population, mais, étant très bien organisés, leur impacte sur le déroulement de la crise était spectaculaire. S’ils n’ont pas créé une situation irréversible, le crédit revient au chef de la police parisienne et aux leaders du syndicat d’orientation communiste. Le préfet de police était en contact permanent avec eux, soit en entretenant un dialogue habile, soit par des informateurs et des espions. Il était constamment informé de leurs intentions. Quant aux leaders du syndicat communiste, ils les considéraient comme des ‘provocateurs,’ et ils firent tout ce qu’ils pouvaient pour les exclure de leur manifestation.

Une vraie révolution a besoin de sacrifices humains. La convulsion de mai n’a pas présenté une offrande de sang aux dieux idéologiques !

Les chefs militaires

En protégeant la radio, la télévision et les systèmes de télécommunication à la place de la police, qui était débordée, l’armée avait déjà aidé la police même avant le 27 mai. Comme il le faisait chaque jour, le Premier ministre avait la veille réuni les responsables du maintien de l’ordre, et en anticipation de la manifestation communiste, prévue pour le lendemain, avait donné l’ordre « que les tanks de Satory soient portés près d’Issy-les-Moulineux », une banlieue de Paris (Pompidou, 190). La question qu’on se posait à Matignon autour du Premier ministre était de savoir quel pourrait être l’effet d’une intervention militaire sur les dirigeants du syndicat communiste ? « Est-ce que cela aurait été un prétexte pour rallier autour des communistes les autres mécontents » (Balladur, 302). Mais « est-ce que l’armée aurait encore obéi au Premier ministre » si les communistes avaient tenté une ‘insurrection’ (Balladur, 328), et si l’armée devait hésiter ? (Balladur, 302). Ce qu’on peut dire avec certitude c’est que l’armée fut bien inspirée. Elle a joué un rôle de dissuasion en laissant filtrer d’une manière délibérée quelques informations bien calculées mais vraies sur les mouvements des troupes aux environs de Paris. Est-ce que les dirigeants du parti communiste étaient informés sur les préparations militaires en cours ? Aucun doute n’est possible là-dessus : le bureau du parti communiste était informé sur la concentration de troupes à l’est de Paris. Les chefs militaires avaient réussi ce qu’ils cherchaient : intimider les irresponsables et décourager les responsables de toute tentative d’insurrection. La catastrophe fut évitée par l’intelligence astucieuse de quelques hommes politiques et militaires réunis à Matignon en charge de l’ordre républicain.

Le lendemain, le 29 mai, quand de Gaulle avait ‘disparu,’ le ministre de la Défense, Pierre Messmer, examinait avec gravité la situation avec le chef de l’État major des armées, le général Michel Fourquet, qui téléphona au général Massu à Baden-Baden. Le ministre était à l’écoute ; voici la conversation telle quelle fut révélée par le général Massu :

Général Fourquet : « Le ministre veut savoir où est Lalande et ce qu’il fait. »Général Massu : « Lalande est venu me voir en mission d’information. Il est déjà parti pour Metz. »Général Fourquet : « Avez-vous vu l’autre ? Le grand ? »Général Massu : « Affirmatif, mais il est déjà parti. »Général Fourquet : « Faites attention Massu ! Ne faites pas de bêtises ! »Général Massu : « Quelle betise ? »

Et Massu ajoute ce commentaire (p.110) « Pensait-il que le général de Gaulle est venu pour me demander de lancer l’armée sur Paris ? Ou du moins de considérer une telle possibilité ? » Il n’y a pas de raison de mettre en doute la sincérité du général Massu. Il n’avait aucun motif pour cacher la vérité. De ce court dialogue, on peut inférer que le ministre de la Défense et le chef de l’État major des armées ne savaient pas où se trouvait de Gaulle, et qu’ils ne faisaient pas entièrement confidence en chef de l’armée française stationnée en Allemagne. On peut inférer aussi qu’en cas de démission du président, un petit groupe d’homme que comprenait évidemment le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef de l’État major des armées, était déterminé à résister par la force à une éventuelle insurrection communiste, mais sans faire appel à l’ensemble de l’armée et particulièrement à celle qui se trouvait stationnée à Baden. Quelques minutes avant, le général Massu avait recommandé au général Lalande que le gouverneur militaire de Paris soit préparé pour la bataille contre « les anarchistes, à éliminer par tous les moyens », et que Bigeard, un ancien commandant des parachutistes en Algérie soit nommé gouverneur militaire adjoint de Paris. Les chefs militaires étaient donc bien déterminés de commencer la reconquête du territoire si une nouvelle « Commune de Paris » devait renaître une siècle après la première.

Le chef de la police parisienne

Durant la crise, le chef de la police parisienne, un des plus haut fonctionnaires en France, garda son sang-froid. Il craignait le pire : « peu de choses auraient manqués, quelques coups de feu par exemple, pour mettre sur le trottoir une trentaine de cadavres place Saint Michel...et, pour avoir le lendemain, un demi-million de manifestants déchaînés, prenant le dessus sur une force de police paralysée » (Grimaud, 329).

Dans le bureau du Premier ministre on se demandait si la police obéirait aux ordres qui lui sont donnés (Balladur p.294). Le Premier ministre et la chef de la police proposaient, pour des raisons évidentes, des stratégies différentes. Pour le dernier, la protection des points stratégiques, la prévention des barricades, et l’usage de la violence étaient des problèmes prioritaires. Par contre, le Premier ministre voulait « mobiliser la bourgeoisie », et pour cela lui faire peur ; il aurait préféré qu’on permette l’accès des manifestants aux beaux quartiers. C’était une stratégie politique habile. Le Premier ministre a astucieusement cherché à faire sortir de sa passivité la « bourgeoise » pour l’opposer au dynamisme des syndicats. Il est vrai que les catégories sociales supérieures tardèrent de réagir aux événements, pour certains parce que leurs propres fils se trouvaient sur les barricades, du moins jusqu’à ce que la situation soit devenue grave, c’est-à-dire dans la deuxième moitié du mois de mai.

Le chef de la police devait se battre contre « un ennemi invisible », qui échappait à son contrôle. La radio dirigeait les combattants en direction des barricades aux Quartier Latin, et mobilisait les manifestants tout simplement en informant la population sur ce qui était en train de se passer et cela durant toute la journée jusqu’à tard dans la soirée. Des milliers de militants et des agitateurs n’auraient pas pu venir aux points chauds s’ils n’avaient pas étés informés par les journalistes de la radio, qui devinrent des recruteurs involontaires. En situation de crise aiguë, la radio et la télévision, par leurs effets instantanés, peuvent jouer un rôle décisif involontairement provocateur. En lisant la presse dans ces journées agitées, on ne peut pas s’empêcher d’avoir l’impression que certains journalistes se plaisaient dans ce rôle. Quand une usine décidait de rejeter l’accord établi entre le Premier ministre et les syndicalistes, des journalistes se précipitaient pour donner l’information à la radio, inspirant ainsi des centaines d’autres grévistes de persévérer. Les microbes politiques étaient transmis par la radio et la télévision.

Dans un pays paralysé par la grève générale, la dissémination instantané de l’information par la haute technologie des médias permet à des masses de non-participants de regarder la révolution à la télévision ou de l’entendre à la radio dans leurs voitures, dans les usines, et sur les plages. La crise de mai ’68 fut en grande partie une révolution télévisée ou radio-diffusée. Même les plus indifférents étaient informés. La police apparaissait sur le petit écran tout le temps. Même la puissance divine aida les révoltés : le mois de mai ’68 fut un printemps splendide avec un ciel bleu immaculé. On ne sait s’il y a eu de bons croyants pour implorer le ciel afin qu’il envoie la pluie et l’orage.

La manifestation communiste annoncée pour mercredi 29 mai devait partir de la place de la Bastille et passer devant des immeubles qui furent les théâtres d’événements symboliques dans les révolutions parisiennes. Le ministre de l’Intérieur était inquiet, car cette manifestation devait réunir au moins un demi-million de personnes. Il autorisa le chef de la police à demander le renfort d’un régiment de parachutistes (Grimaud, 281). Un des principaux collaborateurs du premier ministre, Somveille, confessa son inquiétude au chef de la police, car à l’occasion de la manifestation, quelques groupes pourraient tenter d’occuper des immeubles importants.

« En fin de matinée, Pierre Somveille m’appelle à son tour de Matignon, me disant : ‘Des bruits circulent dans des milieux souvent bien informés : il n’est pas exclu qu’à la faveur de la manifestation de cet après-midi, on ne cherche à investir quelque grand bâtiment public du genre de l’Hôtel de Ville. Le Premier ministre attache une certaine importance à cette information et vous demande de prendre des précautions en conséquence’. Comme, après tout, les uns et les autres pouvaient avoir des renseignements auxquels je n’avais pas accès, et que j’avais là des instructions formelles du ministère de l’Intérieur et du Premier ministre, je prends contact avec le général Fourquet, chef d’état-major des armées » (Grimaud, 281-2).

Sur l’ordre formel du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur, la chef de la police contacta le général Fourquet. Ils envisagèrent toutes les possibilités, mettant les forces armées en alerte. Le général Metz, commandant de l’armée dans la région parisienne, fixa à 60 minutes le temps maximum pour l’intervention. Des escadrons du régiment de réserve se dirigeaient déjà vers Satory, un camp militaire à proximité de Paris. Évidemment, les tanks se dirigeant vers Paris ne passèrent pas inaperçus. Ce spectacle alimentait le rumeur que le gouvernement avait amené les tanks à Paris pour mâter la révolution » (Grimaud, 283). La chef de la police admit que la police ne pouvait pas être partout :

« Les forces de police pouvaient un jour être débordées et, comme on ne peut pas laisser l’émeute maîtresse de la rue et des événements, il aurait bien fallu, ce jour-là, faire appel à l’armée. J’y ai réfléchi moi-même bien souvent. Je considérais qu’à condition d’en délimiter strictement l’emploi, il pouvait être envisagé d’utiliser l’armée à des tâches limitées » (Grimaud, 251).

« Je dois ici préciser ce que sont mes rapports avec l’autorité militaire. Bien que le préfet de police soit responsable de la « zone de défense » qui couvre toute la Ière région militaire, il n’a pas autorité sur le général commandant cette région qui est alors le général Metz, gouverneur militaire de Paris. Celui-ci relève en effet du ministre des Armées. Si j’appelle le chef d’état-major, c’est parce que c’est à son niveau qu’est arrêtée, en accord avec le gouvernement, la politique sur l’emploi des forces armées dans le maintien de l’ordre. Les moyens d’intervention, dont on a parlé à plusieurs reprises depuis les événements, sont des unités spécialisées d’infanterie, parachutistes ou autres, dont le commandement estime qu’elles pourraient être utilisées pour des missions de rétablissement de l’ordre public dans certaines conditions très particulières et sur décision du gouvernement. Pour la Ière région, le général Metz dispose de deux unités de parachutistes stationnées au camp de Frileuse, et d’autres unités d’intervention basées à Satory, à Maisons-Laffitte, à Pontoise, à Montlhéry ; au total, seize à dix-huit compagnies. On ne pourrait évidemment engager ces unités en maintien de l’ordre sur le territoire dont j’ai la responsabilité sans mon accord. En revanche, le gouverneur militaire peut déplacer, comme il l’entend, ces mêmes unités aux environs de Paris, ou même dans Paris. C’est ainsi que, du côté militaire, on avait envisagé de placer une unité de parachutistes à l’intérieur de l’Élysée, mais, finalement, on s’était contenté de la mettre aux Invalides, là où siège le gouverneur » (Grim., 282-3).

Comme dans une tragédie grecque, le point culminant fut à ce moment atteint. Tout était prêt pour la bataille. Les tanks étaient préparés pour défiler dans Paris. Tout dépendait à cet instant de la sagesse du « grand parti de la classe ouvrière », et de la capacité des organisations syndicales d’empêcher des pyromanes de s’infiltrer dans leurs rangs.

La panique au sommet de l’État

Au Palais Bourbon, le 27 mai, Pisani, parlant au nom du groupe parlement majoritaire, fit un discours que certains trouvaient hostile au gouvernement, mais en réalité, « le parlement se réduisait à un théâtre d’ombres, où quelques personnages se livraient à des combinaisons afin de provoquer un changement de gouvernement » (Pompidou, 186). « Quelques parlementaires naïfs sont venus à Matignon demandant au Premier ministre de faire des pression sur l’Élysée afin que le Vieil Homme accepte de se retirer » (Jobert, 50). La plupart des parlementaires avaient le sentiment « qu’ils assistaient à la chute du régime » (Balladur, 294). Dans les palais gouvernementaux, particulièrement dans les ministères, prévalait une atmosphère de décomposition. « La peur s’emparait du cœur de l’État » (Grimaud, 279). « Quelqu’un vint dire à Jobert qu’un des collaborateurs du premier ministre était en train de brûler des papiers dans la cheminée » (Balladur, 303). « Parfois dans ces journées douloureuses je me laissais imaginer ce que deviendrait Matignon si les choses allait tourner mal. Je voyais quel bureau resterait occupé jusqu’à la dernière minute et lesquels seraient vite désertés » (Jobert, 51). « Un homme dévoué et bien intentionné vint voir le Premier ministre. Je vous apporte une arme, dit-il. Maintenant que nous les attendons, vous en aurez besoin. « Mon pauvre ami, répliqua Pompidou, vous devez être fatigué, vous devez rentrer à la maison » (Balludur, 304). « Il n’est pas clair qui défend le gouvernement en dehors de la police » (Grimaud, 279). Un des ministres se demande « si l’insurrection ne s’installera pas à l’étage au-dessus. Des armes à feu ? Et qu’est-ce qui se passe dans les autres ministères ? Je demandais à Christian Dublanc (collaborateur du ministre) combien d’essence il restait au cas où le ministère tomberait dans les mains des grévistes. Il indiqua un chiffre. Jusqu’où peut-on aller avec tant d’essence ? Jusqu’à Limoges, en pensant au Périgueux (la circonscription du ministre) » (Guéna, 240).

En dehors des cercles gouvernementaux, il y avait des signes inquiétants. Il devenait difficile de retirer de l’argent dans les banques. Quelques personnages haut placés essayaient de louer des avions privés. Les plus peureux essayaient d’obtenir des fausses cartes d’identité.

D’un point de vue théorique, il faut souligner que le parlement ne joua pas dans ces journées un rôle important. Toutefois, dans les situations de crises, le parlement reste le symbole de la légitimité, même s’il cesse d’être un site de décision. Il faut noter la division de la classe politique : certains suggéraient que le Premier ministre démissionne, d’autres le regardaient comme le dernier espoir. Le gouvernement lui-même cessa de fonctionner. Il y avait certes des réunions dans le bureau du Premier ministre, mais quelques ministres seulement étaient conviés. Quant à la haute administration publique, elle était devenue muette. Les ‘capitalistes’ devinrent invisibles. La seule strate privilégiée de la société qui parlait et criait fort était celle des intellectuels.

Durant ces journées dramatiques, la « classe politique » gaulliste apparaissait, de l’extérieur, comme bien soudée autour du Premier ministre, mais il faut rappeler qu’elle n’était pas socialement homogène, et que les rivalités n’étaient que provisoirement endormies, ce qui prouve qu’on n’était pas vraiment en présence d’une « classe ». Cet aspect mériterait d’être exposé longuement, mais on ne peut donner ici qu’un seul exemple concernant les relations entre le Premier ministre en fonction et celui qui sera son successeur, Couve de Murville :